Les écoquartiers ruraux représentent des espaces d’aménagement durable conçus spécifiquement pour répondre aux défis des territoires périphériques français. Ces quartiers innovants s’appuient sur une approche intégrée mêlant respect de l’environnement, cohésion sociale et dynamisation économique locale.

- Contexte des territoires périphériques en France

- Principes fondamentaux des écoquartiers ruraux

- Dimensions environnementales dans les écoquartiers ruraux

- Dimension sociale : renforcer le lien communautaire et la cohésion sociale

- Valorisation économique locale et développement territorial intégré dans les écoquartiers ruraux

- Gouvernance participative dans les projets d’écoquartiers ruraux : un modèle inclusif à favoriser

- Soutiens institutionnels et cadre politique favorisant les écoquartiers ruraux en France

- Études de cas : exemples concrets d’écoquartiers ruraux réussis en France

- Conclusion

- Questions fréquemment posées

L’émergence des écoquartiers ruraux en France s’inscrit dans un contexte marqué par le déclin démographique et la désertification progressive de nombreuses zones rurales. Face à ces enjeux, ils proposent un modèle alternatif pour revitaliser les centres-bourgs et limiter l’étalement urbain.

Les principaux défis liés aux territoires périphériques incluent la perte d’attractivité, la diminution des services publics, ainsi que la fragilisation du lien social. Les écoquartiers ruraux visent à conjuguer développement durable et renouveau territorial afin d’assurer un avenir plus équilibré pour ces espaces souvent délaissés.

Contexte des territoires périphériques en France

Les zones rurales françaises font face à une série de défis spécifiques liés à leur situation géographique et socio-économique. Parmi ces défis, le déclin démographique rural constitue un facteur majeur. De nombreux territoires voient leur population diminuer, surtout chez les jeunes actifs, ce qui provoque un vieillissement marqué de la population locale.

Cette évolution entraîne plusieurs conséquences importantes :

- Désertification des services : écoles, commerces, services de santé et transports se réduisent ou disparaissent, augmentant l’isolement des habitants.

- Perte d’activités économiques rurales : agriculture, artisanat et petites industries locales déclinent sous la pression de la mondialisation et du manque d’attractivité.

- Baisse de l’attractivité territoriale : départs continus et faible installation de nouvelles populations freinent le dynamisme économique et social.

Le cumul de ces facteurs a pour effet une dégradation progressive du cadre de vie et un cercle vicieux difficile à inverser. Ces problématiques sont au cœur des réflexions autour du développement durable rural. Elles soulignent la nécessité d’initiatives innovantes capables de redynamiser ces territoires tout en respectant leurs spécificités.

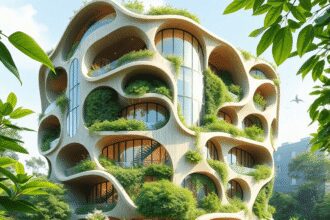

Les écoquartiers ruraux : une réponse aux enjeux des périphéries françaises

L’émergence des écoquartiers ruraux s’inscrit dans cette volonté de répondre aux enjeux complexes que rencontrent les périphéries françaises. Ces écoquartiers, conçus pour être durables et respectueux de l’environnement, sont en phase avec la révolution énergétique qui bouleverse actuellement le secteur de la construction en France. De plus, les récents développements dans le domaine des mortiers à empreinte carbone réduite témoignent d’une transition écologique nécessaire dans ce secteur.

L’innovation au cœur des projets futurs

Parallèlement, l’innovation est également au cœur des projets futurs, comme en témoigne les préparatifs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui visent à allier performance sportive et respect de l’environnement.

Explorer des solutions alternatives

Enfin, il est essentiel d’explorer des solutions alternatives comme la construction en paille, qui offre une option durable tout en répondant aux besoins locaux. En parallèle, il est crucial d’analyser l’impact économique et social du déclin démographique sur ces territoires afin d’élaborer des stratégies efficaces.

Principes fondamentaux des écoquartiers ruraux

Les écoquartiers ruraux reposent sur une approche globale qui intègre les dimensions environnementale, sociale et économique. Cette vision multidimensionnelle garantit un aménagement durable répondant aux besoins spécifiques des territoires périphériques.

1. Densification raisonnée

Elle vise à limiter l’étalement urbain en concentrant l’habitat de façon maîtrisée. Ce principe permet de préserver les espaces naturels tout en optimisant les infrastructures existantes. La densification contrôlée évite la consommation excessive des sols agricoles et réduit les coûts liés aux réseaux d’eau, d’énergie et de transport.

2. Mixité fonctionnelle

L’intégration harmonieuse des fonctions habitat, travail et services facilite la vie quotidienne des habitants. En favorisant la proximité entre logements, commerces, espaces de travail et équipements publics, on dynamise le centre-bourg tout en limitant les déplacements motorisés. La mixité contribue aussi à renforcer le tissu social en créant des lieux d’échanges diversifiés.

3. Qualité environnementale

Les projets privilégient l’implantation d’espaces verts et la gestion durable des ressources naturelles. Cependant, il est essentiel de réutiliser dans le secteur de la construction pour maximiser l’efficacité des ressources utilisées. De plus, il est crucial d’augmenter l’utilisation de solutions basées sur la nature dans les zones urbaines pour améliorer la résilience écologique du territoire tout en réduisant l’empreinte carbone.

Ces principes fondamentaux structurent chaque projet d’écoquartier rural, offrant un modèle d’aménagement durable adapté aux réalités et aux enjeux des zones rurales françaises.

Dimensions environnementales dans les écoquartiers ruraux

Les écoquartiers ruraux intègrent des espaces verts variés, tels que des haies bocagères, des prairies et des zones humides, pour restaurer et préserver la biodiversité locale. Ces milieux naturels jouent un rôle essentiel en offrant des habitats à la faune et en améliorant la qualité de l’air.

La gestion durable de l’eau repose sur plusieurs stratégies : récupération des eaux pluviales pour l’arrosage, installation de systèmes d’infiltration pour limiter le ruissellement, et traitement naturel des eaux usées. Cette approche vise à réduire la consommation d’eau potable tout en protégeant les nappes phréatiques.

Le recours aux énergies renouvelables est systématique dans ces projets. Photovoltaïque, éolien local ou géothermie permettent de couvrir une part significative des besoins énergétiques du quartier. L’efficacité énergétique est renforcée par une isolation thermique performante et l’utilisation d’équipements basse consommation.

Des mesures ciblées contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre : limitation de la voiture individuelle par un aménagement piétonnier et cyclable, promotion du covoiturage, développement des transports collectifs adaptés au milieu rural. La conception bioclimatique des bâtiments favorise également le confort tout en minimisant les besoins énergétiques.

Ces dimensions environnementales s’inscrivent pleinement dans le modèle émergent des « Écoquartiers ruraux : modèles émergents pour revitaliser les territoires périphériques français », où respect de la nature et innovation cohabitent pour construire un avenir durable.

L’utilisation de la construction durable est essentielle dans ce cadre. Elle consiste à créer et à utiliser des bâtiments qui protègent l’environnement et préservent les ressources naturelles. De plus, les webinaires axés sur la durabilité peuvent offrir des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux actuels.

Par ailleurs, l’utilisation de la technologie numérique pour améliorer la sécurité des chantiers est en plein essor. Cela permet d’implémenter des pratiques sûres et d’améliorer la santé et la sécurité sur les chantiers.

Enfin, il est crucial de se familiariser avec le guide des labels environnementaux pour le BTP afin d’assurer une construction durable. En parallèle, l’adoption de solutions de design éco-friendly peut également révolutionner l’immobilier durable en construisant des bâtiments respectueux de l’environnement.

Dimension sociale : renforcer le lien communautaire et la cohésion sociale

La participation citoyenne représente un levier fondamental dans la réussite des écoquartiers ruraux. Impliquer les habitants dès les premières phases permet de co-construire des projets en adéquation avec leurs besoins et aspirations. Cette approche favorise un sentiment d’appartenance et responsabilise chacun dans la vie collective.

Les initiatives visant à promouvoir l’inclusion sociale jouent un rôle majeur. Elles encouragent le vivre-ensemble par des actions ciblées telles que la création d’espaces partagés, l’organisation d’événements culturels ou encore le soutien aux populations vulnérables. Ces démarches renforcent le tissu social et évitent l’isolement souvent constaté dans les zones rurales.

La revitalisation des centres-bourgs s’appuie sur cette dynamique sociale renouvelée. La redynamisation des espaces communs — places, commerces, équipements publics — contribue à recréer un cœur de village attractif et vivant. Ce renforcement du lien social favorise aussi le maintien et le développement des services locaux, essentiels pour assurer une qualité de vie durable dans ces territoires périphériques.

Dans ce contexte, les avancées technologiques comme la modélisation des données du bâtiment, communément appelée BIM (Building Information Modeling), peuvent jouer un rôle crucial. En créant des jumeaux numériques des bâtiments, il devient possible de mieux comprendre et gérer les espaces construits, tout en répondant aux besoins spécifiques des habitants.

Par ailleurs, l’utilisation de matériaux recyclés dans la construction, comme les filets de pêche usagés transformés en béton écoresponsable, illustre comment l’innovation peut contribuer à la durabilité environnementale tout en soutenant l’économie locale.

Enfin, il est essentiel d’intégrer des pratiques responsables et des technologies innovantes dans la construction modulaire écologique. Ces approches non seulement révolutionnent le secteur du bâtiment mais aussi participent activement au développement durable des territoires ruraux.

Valorisation économique locale et développement territorial intégré dans les écoquartiers ruraux

Les écoquartiers ruraux s’appuient sur la mise en valeur des ressources naturelles et culturelles locales comme un levier essentiel pour stimuler l’économie territoriale. Ces ressources comprennent des éléments variés : patrimoine architectural, savoir-faire artisanaux, produits agricoles locaux, espaces naturels préservés. Leur intégration dans le projet favorise une identité forte du territoire, attirant habitants et visiteurs tout en dynamisant les activités économiques.

La collaboration entre collectivités locales et acteurs économiques locaux est cruciale pour adapter les projets aux spécificités territoriales. Cette synergie permet de créer des circuits courts, de soutenir les petites entreprises et d’encourager l’innovation dans des secteurs diversifiés tels que l’agroécologie, le tourisme durable ou les énergies renouvelables. Les partenariats facilitent aussi l’accès à des financements dédiés au développement durable.

L’approche vise un développement territorial global, où l’économie locale ne se limite pas à la simple création d’emplois mais englobe aussi la valorisation sociale et environnementale. La cohérence entre aménagement urbain, activités économiques et préservation des ressources naturelles garantit une dynamique pérenne. Ce modèle contribue à renforcer l’attractivité des territoires ruraux en leur offrant un cadre de vie équilibré et innovant.

Cependant, il est essentiel de noter que construire durable ne se limite pas seulement à guérir la terre mais c’est aussi une question de guérison personnelle et sociétale, comme le souligne cet article sur la construction durable. De plus, le développement durable doit s’accompagner d’une responsabilité sociale et environnementale accrue de la part des entreprises. Un exemple concret de cette dynamique peut être observé à Cherbourg où des démolitions ont été réalisées pour réhabiliter un quartier entier, illustrant ainsi l’importance de l’urbanisme responsable dans le cadre du développement territorial intégré.

Gouvernance participative dans les projets d’écoquartiers ruraux : un modèle inclusif à favoriser

La gouvernance dans les écoquartiers ruraux doit impérativement s’appuyer sur une participation active des habitants et des collectivités locales. Ce modèle inclusif favorise l’appropriation du projet par la communauté, garantissant ainsi sa pérennité et son adaptation aux besoins réels du territoire.

Principaux éléments de cette gouvernance participative :

- Concertation locale approfondie : organiser des réunions régulières, ateliers et groupes de travail où chaque acteur peut exprimer ses attentes, ses craintes et ses propositions.

- Co-construction de projet : impliquer les citoyens dès la phase initiale pour définir ensemble les objectifs environnementaux, sociaux et économiques, tout en tenant compte des spécificités rurales. Cela nécessite l’adoption de techniques d’écoconstruction innovantes qui transforment le secteur de la construction.

- Politiques publiques territoriales adaptées : intégrer ces démarches participatives dans un cadre institutionnel souple et réactif, facilitant la mise en œuvre concrète des décisions prises collectivement.

Cette approche favorise un dialogue continu entre élus, habitants et acteurs économiques locaux. Elle permet d’éviter les conflits liés à des projets imposés d’en haut tout en valorisant les savoir-faire locaux. La concertation locale devient ainsi un levier essentiel dans la réussite des écoquartiers ruraux : modèles émergents pour revitaliser les territoires périphériques français.

Pour réussir cette gouvernance participative, il est essentiel d’encourager l’engagement communautaire dans l’urbanisme durable. Cela permettra non seulement d’impliquer les citoyens dans le processus décisionnel mais aussi de garantir que les projets répondent réellement aux besoins de la communauté.

Soutiens institutionnels et cadre politique favorisant les écoquartiers ruraux en France

Les politiques publiques nationales et régionales jouent un rôle déterminant dans la promotion des écoquartiers ruraux, vecteurs de la transition écologique rurale. Plusieurs dispositifs encouragent le développement durable dans ces zones souvent fragilisées.

Dispositifs incitatifs clés :

- Programmes régionaux d’aménagement durable : ces programmes financent des projets intégrant la biodiversité, la gestion de l’eau et des énergies renouvelables.

- Plan France Relance : une part importante de ce plan est consacrée à soutenir les projets innovants dans les territoires ruraux, notamment ceux liés à la construction écologique et à la rénovation énergétique.

- Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) : elle accompagne techniquement et financièrement les collectivités locales dans leurs démarches d’écoquartiers.

Exemples d’aides financières ou techniques disponibles :

- Subventions dédiées à la rénovation thermique des bâtiments anciens.

- Prêts bonifiés pour des constructions respectueuses de l’environnement.

- Assistance technique pour la mise en place de solutions durables telles que les réseaux d’énergie locale ou les systèmes de gestion intelligente de l’eau.

Ces soutiens institutionnels facilitent l’émergence de projets d’écoquartiers adaptés aux réalités rurales, conjuguant innovation sociale et efficacité environnementale. Ils renforcent aussi la capacité des collectivités à porter des initiatives ambitieuses répondant aux défis spécifiques des territoires périphériques.

Études de cas : exemples concrets d’écoquartiers ruraux réussis en France

Plusieurs projets exemplaires d’écoquartiers ruraux en France illustrent avec succès la revitalisation territoriale, mêlant innovation écologique et dynamisation sociale.

L’écoquartier de Saint-Pardoux (Nouvelle-Aquitaine) : ce projet s’appuie sur une densification maîtrisée, intégrant des logements basse consommation et des espaces verts favorisant la biodiversité locale. La participation active des habitants a permis d’adapter les services aux besoins réels, renforçant ainsi la cohésion sociale. Des éléments clés pour construire toujours plus durable ont été pris en compte dans cette réalisation.

Le village durable de La Chapelle-Saint-Mesmin (Centre-Val de Loire) : ici, la mixité habitat-travail-services a été au cœur du développement. L’ensemble intègre un système de gestion énergétique intelligent et une valorisation des circuits courts pour soutenir l’économie locale.

L’écoquartier de Montbrun-Bocage (Occitanie) : ce projet se distingue par son approche intégrée de gestion durable des ressources en eau et énergie. La collaboration étroite entre collectivités et acteurs économiques locaux a permis de créer un modèle reproductible dans des territoires similaires.

Ces réalisations démontrent que l’intégration simultanée des dimensions environnementales, sociales et économiques peut produire un effet positif tangible sur le territoire. Elles inscrivent les écoquartiers ruraux comme des leviers essentiels pour contrer la désertification et redynamiser les centres-bourgs français.

Conclusion

Les écoquartiers ruraux incarnent une réponse innovante face aux défis du développement rural français. Leur capacité à conjuguer attractivité territoriale durable, cohésion sociale territoriale et gestion raisonnée des ressources naturelles ouvre la voie à une revitalisation pérenne des territoires périphériques. Ces modèles émergents en aménagement rural favorisent :

- une densification maîtrisée, limitant l’étalement urbain,

- une mixité fonctionnelle essentielle au dynamisme local,

- une participation active des habitants renforçant le lien communautaire.

L’innovation portée par ces projets, notamment à travers la modélisation des données du bâtiment en construction, crée un cercle vertueux entre développement économique local, respect de l’environnement et qualité de vie. Pour assurer un avenir durable aux zones rurales françaises, il est crucial de soutenir et d’amplifier ces initiatives. Écoquartiers ruraux : modèles émergents pour revitaliser les territoires périphériques français méritent ainsi d’être considérés comme des leviers majeurs d’une transformation territoriale responsable et inclusive.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qu’un écoquartier rural et quel est son rôle dans la revitalisation des territoires périphériques français ?

Un écoquartier rural est un modèle d’aménagement durable conçu pour les zones rurales, intégrant des principes environnementaux, sociaux et économiques afin de revitaliser les territoires périphériques français en déclin démographique et économique.

Quels sont les principaux défis rencontrés par les territoires ruraux périphériques en France ?

Les territoires ruraux périphériques font face à un déclin démographique, une désertification des services publics et une perte d’activités économiques, ce qui entraîne une baisse de l’attractivité et des impacts socio-économiques négatifs.

Quels sont les principes fondamentaux qui guident la conception des écoquartiers ruraux ?

Les écoquartiers ruraux reposent sur l’aménagement durable, la densification raisonnée pour limiter l’étalement urbain, la mixité fonctionnelle entre habitat, travail et services, ainsi que la qualité environnementale intégrée.

Comment les dimensions environnementales sont-elles prises en compte dans les écoquartiers ruraux ?

Les écoquartiers ruraux intègrent des espaces verts pour favoriser la biodiversité locale, adoptent une gestion durable de l’eau et de l’énergie renouvelable, tout en mettant en œuvre des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Quel est le rôle de la participation citoyenne dans les projets d’écoquartiers ruraux ?

La participation citoyenne est essentielle pour co-construire les projets avec les habitants, renforcer le lien communautaire, favoriser l’inclusion sociale et dynamiser les centres-bourgs et espaces communs dans ces territoires.

Quels soutiens institutionnels et politiques favorisent le développement des écoquartiers ruraux en France ?

Le développement des écoquartiers ruraux est encouragé par des politiques publiques nationales et régionales axées sur la transition écologique rurale, incluant des dispositifs d’aides financières et techniques adaptés aux spécificités territoriales.