Le soleil se couche sur Paris, baignant la ville lumière d’une teinte dorée. Mais contrairement à il y a cinq ans, l’imposante silhouette de Tour Eiffel Plaza ne s’illumine plus en puisant dans le réseau électrique municipal. Désormais, ce bâtiment de 28 étages produit sa propre énergie, la stocke, et parfois même, en redistribue dans le réseau local. Une métamorphose qui semblait impossible lorsque François Mercier, directeur de Green Building Partners, découvrit pour la première fois ce monstre énergétique en 2018.

- L’héritage problématique : anatomie d’un gouffre énergétique

- La vision audacieuse : du diagnostic à la planification

- La métamorphose technique : solutions innovantes et défis inattendus

- La dimension humaine : au-delà de la technique

- L’équation économique : rentabilité et valeur verte

- L’impact environnemental : au-delà du carbone

- Les leçons d’une métamorphose : vers un modèle reproductible

- Vers une nouvelle génération d’immeubles régénératifs

“C’était l’archétype du bâtiment des années 80 : une façade en verre mal isolée, des systèmes de chauffage et de climatisation obsolètes, et une empreinte carbone qui aurait fait rougir une centrale à charbon,” confie Mercier, encore incrédule devant le chemin parcouru. “Pourtant, nous y avons vu une opportunité extraordinaire de démontrer qu’avec vision et ingéniosité, même les dinosaures énergétiques peuvent devenir des modèles de durabilité.”

Cette transformation radicale n’est pas qu’une prouesse technique – c’est une révolution économique. La valeur du bâtiment a bondi de 35%, les charges ont chuté de 78%, et le taux d’occupation est passé de 63% à 100%, avec une liste d’attente de locataires prêts à payer une prime pour intégrer ce symbole de l’immobilier durable. Comment une telle métamorphose a-t-elle été possible? Quels obstacles ont dû être surmontés? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour l’avenir de notre parc immobilier vieillissant?

L’héritage problématique : anatomie d’un gouffre énergétique

En 1983, quand Tour Eiffel Plaza fut inauguré dans le 15ème arrondissement parisien, l’efficacité énergétique n’était qu’une préoccupation marginale. Avec ses 42,000 m² de bureaux, l’immeuble consommait annuellement l’équivalent énergétique d’un village de 3,000 habitants. Ses fenêtres à simple vitrage transformaient l’édifice en four l’été et en glacière l’hiver. Son système de chauffage surdimensionné fonctionnait au fioul, tandis que ses ascenseurs et son éclairage dévoraient de l’électricité sans modération.

Marie Dubois, responsable technique du bâtiment depuis 2005, se souvient : “Nous recevions des factures énergétiques astronomiques. Certains locataires devaient installer des radiateurs d’appoint en hiver et des ventilateurs en été. Nous perdions régulièrement des locataires à cause du manque de confort thermique et des charges exorbitantes. C’était un cercle vicieux : moins de locataires signifiait moins de revenus pour investir dans des améliorations.”

Quand le fonds d’investissement ÉcoCapital acquit le bâtiment en 2018, l’immeuble affichait un diagnostic de performance énergétique (DPE) catastrophique de classe G, avec une consommation dépassant 450 kWh/m²/an. Pire encore, la réglementation française prévoyait l’interdiction progressive de mise en location des “passoires thermiques”, menaçant directement la viabilité économique de l’investissement.

À l’époque, les spécialistes consultés recommandaient majoritairement une démolition-reconstruction, solution qui aurait généré plus de 45,000 tonnes de déchets et un coût carbone initial colossal. C’est précisément ce que refusait Élodie Renard, directrice d’investissement chez ÉcoCapital : “Nous étions convaincus qu’il existait une troisième voie, entre l’acceptation passive d’un bâtiment énergivore et la tabula rasa. Notre ambition était de créer un modèle reproductible de transformation durable qui préserve l’énergie grise déjà investie dans la structure existante.”

La vision audacieuse : du diagnostic à la planification

La première étape de cette métamorphose fut un diagnostic holistique, bien plus approfondi que les évaluations standards. Durant trois mois, une équipe pluridisciplinaire composée d’architectes, d’ingénieurs thermiciens, d’experts en matériaux et même de sociologues analysa le bâtiment sous toutes ses coutures. Des capteurs furent installés dans chaque zone pour cartographier précisément les flux thermiques, les ponts de chaleur, les consommations réelles et les comportements des usagers.

“Ce que nous avons découvert était fascinant,” explique Thomas Nguyen, ingénieur en chef du projet. “Le bâtiment perdait 42% de sa chaleur par sa façade vitrée, 23% par sa toiture insuffisamment isolée, et 18% par des fuites d’air au niveau des jonctions entre éléments. Mais nous avons également identifié des atouts insoupçonnés : une structure porteuse surdimensionnée capable de supporter des charges supplémentaires, une orientation est-ouest idéale pour le solaire, et un sous-sol profond offrant un potentiel géothermique inexploité.”

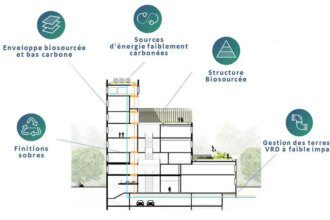

Cette phase d’analyse permit d’établir une hiérarchisation précise des interventions selon leur rapport coût-efficacité et leur impact carbone. L’équipe élabora un plan d’action en six axes majeurs : isolation de l’enveloppe, optimisation des systèmes techniques, production d’énergie renouvelable, stockage énergétique, digitalisation intelligente et végétalisation bioclimatique. Une approche systémique où chaque élément renforçait l’efficacité des autres.

Contrairement aux rénovations conventionnelles, le projet fixait des objectifs ambitieux : non pas simplement améliorer la performance, mais atteindre l’autonomie énergétique complète en cinq ans. Plus radical encore, le bâtiment devait continuer à fonctionner pendant les travaux, sans relocalisation des occupants existants. “C’était comme opérer à cœur ouvert sur un patient qui continue de courir un marathon,” résume avec humour Renard.

La métamorphose technique : solutions innovantes et défis inattendus

La transformation physique débuta par l’enveloppe du bâtiment. La façade existante fut conservée mais doublée d’une seconde peau dynamique, créant une façade ventilée intelligent. Ce système, composé de panneaux photovoltaïques orientables intégrés à des éléments isolants biosourcés, permet de capter l’énergie solaire tout en régulant naturellement la température intérieure. Entre les deux peaux, un espace tampon de 80 cm agit comme zone d’équilibrage thermique et abrite les réseaux techniques.

“L’innovation majeure fut de concevoir cette façade comme un organisme vivant qui respire et s’adapte,” détaille Sophia Belkacem, architecte principale du projet. “Chaque panneau peut s’orienter indépendamment selon l’ensoleillement et les besoins intérieurs. En hiver, la façade maximise les apports solaires passifs et l’isolation. En été, elle fait écran et facilite la ventilation naturelle. Cette solution a permis de réduire les besoins énergétiques de 61% tout en produisant 340 MWh d’électricité annuelle.”

La toiture fut entièrement reconçue comme un cinquième paysage productif, combinant trois fonctions : centrale solaire avec 1,200 m² de panneaux photovoltaïques à haut rendement, espace de biodiversité avec 800 m² de toiture végétalisée, et lieu de socialisation avec un potager urbain participatif. Cette solution améliora non seulement l’isolation thermique mais créa aussi un îlot de fraîcheur dans un quartier densément minéralisé.

Le défi le plus complexe concernait les systèmes énergétiques. L’équipe opta pour une approche hybride innovante : l’installation de 42 sondes géothermiques à 120 mètres de profondeur, couplées à des pompes à chaleur à haut rendement, fournit désormais 85% des besoins thermiques du bâtiment. Pour le stockage, une combinaison de batteries stationnaires au lithium-fer-phosphate et d’un système de stockage thermique à matériaux à changement de phase permet de gérer les décalages entre production et consommation.

Les obstacles ne manquèrent pas. Jean Moreau, chef de chantier, se rappelle : “Lors du forage géothermique, nous avons découvert une nappe phréatique imprévue à 80 mètres. Il a fallu repenser toute notre approche en 48 heures. Plus tard, la crise des semi-conducteurs a retardé la livraison des systèmes de gestion intelligente. À chaque problème, nous avons dû innover.”

L’une des innovations les plus remarquables fut la création d’un “jumeau numérique” du bâtiment, modélisant en temps réel tous les flux énergétiques. Ce système prédictif, alimenté par plus de 3,000 capteurs répartis dans l’édifice, anticipe les besoins et optimise continuellement les flux d’énergie. “C’est comme si le bâtiment avait développé un système nerveux et un cerveau,” explique Nguyen.

La dimension humaine : au-delà de la technique

L’aspect le plus négligé des rénovations énergétiques est souvent la dimension humaine. À Tour Eiffel Plaza, elle fut centrale. Dès le départ, les occupants furent impliqués dans le processus de transformation à travers des ateliers participatifs, des visites de chantier et une plateforme numérique de suivi en temps réel.

“Nous avons compris que la meilleure technologie du monde reste inefficace si elle n’est pas adoptée par les utilisateurs,” explique Claire Lambert, responsable de l’accompagnement au changement. “Nous avons donc créé des interfaces intuitives permettant à chaque occupant de comprendre et d’influencer sa consommation énergétique. Des écrans tactiles dans chaque espace affichent les données de consommation en temps réel et suggèrent des comportements plus durables.”

Cette approche collaborative a engendré des initiatives imprévues. Les employés de Systron, entreprise technologique occupant trois étages, ont développé une application mobile gamifiée permettant aux différentes entreprises du bâtiment de comparer leurs performances énergétiques et d’échanger des conseils. Ce “réseau social énergétique” a contribué à réduire la consommation de 12% supplémentaires.

Lucas Ferreira, directeur des ressources humaines chez Bioterre, autre locataire emblématique, témoigne : “Depuis notre installation dans ce bâtiment régénéré, nous avons constaté une réduction de 27% de l’absentéisme et une amélioration significative de la satisfaction au travail. La qualité de l’air, la lumière naturelle, les espaces végétalisés… tout contribue à créer un environnement où nos collaborateurs se sentent bien. C’est devenu un argument majeur de recrutement et de fidélisation des talents.”

La transformation a également modifié la relation du bâtiment avec son quartier. La création d’un espace public végétalisé au rez-de-chaussée, d’un marché hebdomadaire de producteurs locaux et d’un incubateur dédié aux startups de l’économie circulaire a fait de Tour Eiffel Plaza un nouveau pôle de vie urbaine, renforçant l’acceptabilité sociale du projet.

L’équation économique : rentabilité et valeur verte

L’investissement total pour cette métamorphose s’est élevé à 38 millions d’euros, soit environ 900€/m². Un montant conséquent qui aurait pu effrayer plus d’un investisseur. Pourtant, l’analyse financière détaillée révèle une réalité bien différente de l’idée reçue selon laquelle l’écologie serait nécessairement coûteuse.

“Nous avons calculé un retour sur investissement de 8,7 ans, ce qui est extrêmement compétitif pour l’immobilier,” détaille Philippe Garnier, directeur financier d’ÉcoCapital. “Ce chiffre tient compte des économies directes sur les charges (1,2 million d’euros annuels), des revenus générés par la vente d’électricité excédentaire au réseau (280,000€/an), des subventions publiques obtenues (4,3 millions d’euros), des crédits carbone générés (150,000€/an) et de l’augmentation des loyers permise par l’amélioration qualitative du bâtiment.”

Plus significativement encore, la valeur vénale du bâtiment est passée de 82 millions d’euros avant rénovation à 111 millions trois ans après l’achèvement des travaux, soit une augmentation de 35%. Une création de valeur qui illustre parfaitement le concept de “valeur verte” immobilière, longtemps théorique mais désormais quantifiable.

Cette performance économique s’explique en partie par l’évolution du marché immobilier parisien. Selon l’Observatoire de l’Immobilier Durable, l’écart de valeur entre immeubles certifiés et non certifiés atteint désormais 25% dans les quartiers d’affaires parisiens. “Les immeubles non performants énergétiquement subissent une obsolescence accélérée, tandis que les bâtiments durables bénéficient d’une prime significative,” confirme Hélène Saunier, analyste chez Knight Frank France.

Les coûts d’exploitation ont également été bouleversés. Les charges communes sont passées de 87€/m²/an à 19€/m²/an, plaçant Tour Eiffel Plaza parmi les bâtiments les moins chers à exploiter de sa catégorie. “C’est un argument commercial décisif,” explique Victor Baumann, responsable de la commercialisation. “Nos locataires signent des baux plus longs et acceptent des loyers plus élevés car leur coût global d’occupation reste compétitif grâce aux faibles charges.”

L’impact environnemental : au-delà du carbone

Si l’aspect économique est impressionnant, le bilan environnemental est tout aussi remarquable. Le bâtiment, qui émettait auparavant 3,800 tonnes de CO₂ annuellement, affiche aujourd’hui un bilan carbone positif en exploitation, séquestrant plus de carbone qu’il n’en émet grâce à ses surfaces végétalisées et à la production d’énergie renouvelable excédentaire.

L’analyse du cycle de vie complète, incluant la rénovation elle-même, démontre que la décision de rénover plutôt que de démolir-reconstruire a permis d’éviter l’émission de 32,000 tonnes de CO₂. “C’est l’équivalent de retirer 7,000 voitures de la circulation pendant un an,” précise Emmanuelle Bertin, experte en analyse du cycle de vie qui a supervisé l’étude d’impact.

Au-delà du carbone, la transformation a généré des bénéfices environnementaux multiples. La consommation d’eau a été réduite de 62% grâce à un système de récupération des eaux pluviales et de traitement des eaux grises. La biodiversité locale s’est enrichie, avec 47 espèces végétales et 12 espèces d’oiseaux recensées sur le site, contre respectivement 8 et 3 avant la transformation.

Le bâtiment participe également à la résilience urbaine face aux changements climatiques. “Lors de la canicule de juillet 2022, nous avons mesuré une température intérieure inférieure de 8°C à la température extérieure, sans recourir à la climatisation conventionnelle,” indique Nguyen. “Plus impressionnant encore, les capteurs urbains ont relevé une température inférieure de 3°C dans un rayon de 200 mètres autour du bâtiment par rapport aux quartiers similaires, démontrant l’effet d’îlot de fraîcheur créé.”

Cette performance a valu au projet une triple certification – HQE Bâtiment Durable niveau Exceptionnel, BREEAM Outstanding et LEED Platinum – ainsi que le Grand Prix de la Rénovation Durable 2023. “Ce n’est pas tant les labels qui nous importaient que la démarche holistique qu’ils ont encouragée,” tempère Renard. “Ils ont surtout servi à structurer notre approche et à communiquer objectivement nos performances.”

Les leçons d’une métamorphose : vers un modèle reproductible

La transformation de Tour Eiffel Plaza offre des enseignements précieux pour l’avenir de la rénovation énergétique à grande échelle. Premier constat : l’approche intégrée, combinant enveloppe, systèmes, production et intelligence, génère des synergies que des interventions isolées ne permettraient pas d’atteindre.

“Nous avons calculé qu’à investissement égal, notre approche holistique a généré 37% d’économies d’énergie supplémentaires par rapport à une approche fragmentée classique,” analyse Mercier. “La rénovation énergétique performante n’est pas une addition de solutions techniques, mais une reconception systémique du bâtiment comme écosystème.”

Deuxième leçon : l’importance critique de la phase de diagnostic et de conception. L’équipe a consacré près d’un an à cette étape, représentant 8% du budget total mais déterminant 80% des performances finales. “Chaque euro investi dans l’ingénierie préalable a généré environ 12 euros d’économies sur la durée de vie du bâtiment,” estime Garnier.

Troisième enseignement : le facteur humain reste central. Les performances réelles du bâtiment dépassent de 12% les projections initiales, principalement grâce à l’implication active des occupants. “Un bâtiment n’est pas une machine, c’est un lieu de vie et de travail,” rappelle Lambert. “Son efficacité réelle dépend autant des comportements que de la technique.”

Enfin, cette expérience démontre que l’obstacle à la généralisation des rénovations performantes n’est pas tant technique ou économique que culturel et organisationnel. “Le plus difficile n’a pas été de trouver des solutions techniques, mais de convaincre les différentes parties prenantes d’adopter une vision commune et de sortir des approches conventionnelles,” conclut Renard.

Vers une nouvelle génération d’immeubles régénératifs

Tour Eiffel Plaza n’est qu’une première étape. Fort de cette expérience, ÉcoCapital a lancé un programme ambitieux visant à transformer dix immeubles tertiaires parisiens en bâtiments à énergie positive d’ici 2027. Plus audacieux encore, le concept a évolué vers celui d’immeuble “régénératif” – qui non seulement minimise son impact négatif mais génère activement des bénéfices environnementaux et sociaux.

“Nous entrons dans l’ère post-durable,” affirme Renard. “Il ne s’agit plus seulement de ‘faire moins mal’, mais de ‘faire du bien’ – à l’environnement, aux occupants, au quartier. Nos prochains projets intégreront des objectifs de biodiversité positive, de circularité complète des matériaux et de contribution active à la résilience urbaine.”

Cette vision trouve un écho dans l’évolution réglementaire. La nouvelle directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments fixe des objectifs contraignants de neutralité carbone pour le parc immobilier d’ici 2050, tandis que la taxonomie européenne oriente désormais les flux financiers vers les actifs véritablement durables.

À l’échelle française, le dispositif Éco-Énergie Tertiaire impose une réduction progressive des consommations énergétiques (40% d’ici 2030, 50% d’ici 2040, 60% d’ici 2050), sous peine de sanctions financières et de name and shame. Dans ce contexte, l’expérience de Tour Eiffel Plaza offre un modèle concret de conformité anticipée à ces exigences croissantes.

“La question n’est plus de savoir si nous allons transformer notre parc immobilier, mais comment et à quelle vitesse,” résume Pierre Leroy, président de l’Observatoire de l’Immobilier Durable. “Les projets pionniers comme Tour Eiffel Plaza démontrent que les solutions existent, sont économiquement viables et créent de la valeur pour toutes les parties prenantes.”

L’enjeu est colossal : en France, le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation énergétique nationale et 25% des émissions de gaz à effet de serre. À Paris, 80% des immeubles qui existeront en 2050 sont déjà construits. Leur transformation est donc une nécessité absolue pour atteindre les objectifs climatiques.

Dans ce contexte, la métamorphose de Tour Eiffel Plaza apparaît comme bien plus qu’une simple réussite technique ou économique. C’est la démonstration vivante qu’un futur immobilier plus durable, plus résilient et plus humain est non seulement possible, mais déjà en marche dans la ville lumière. Une tour qui, plus que jamais, mérite de porter fièrement son nom à l’ombre de la Dame de fer, symbole d’une audace architecturale renouvelée pour le XXIe siècle.