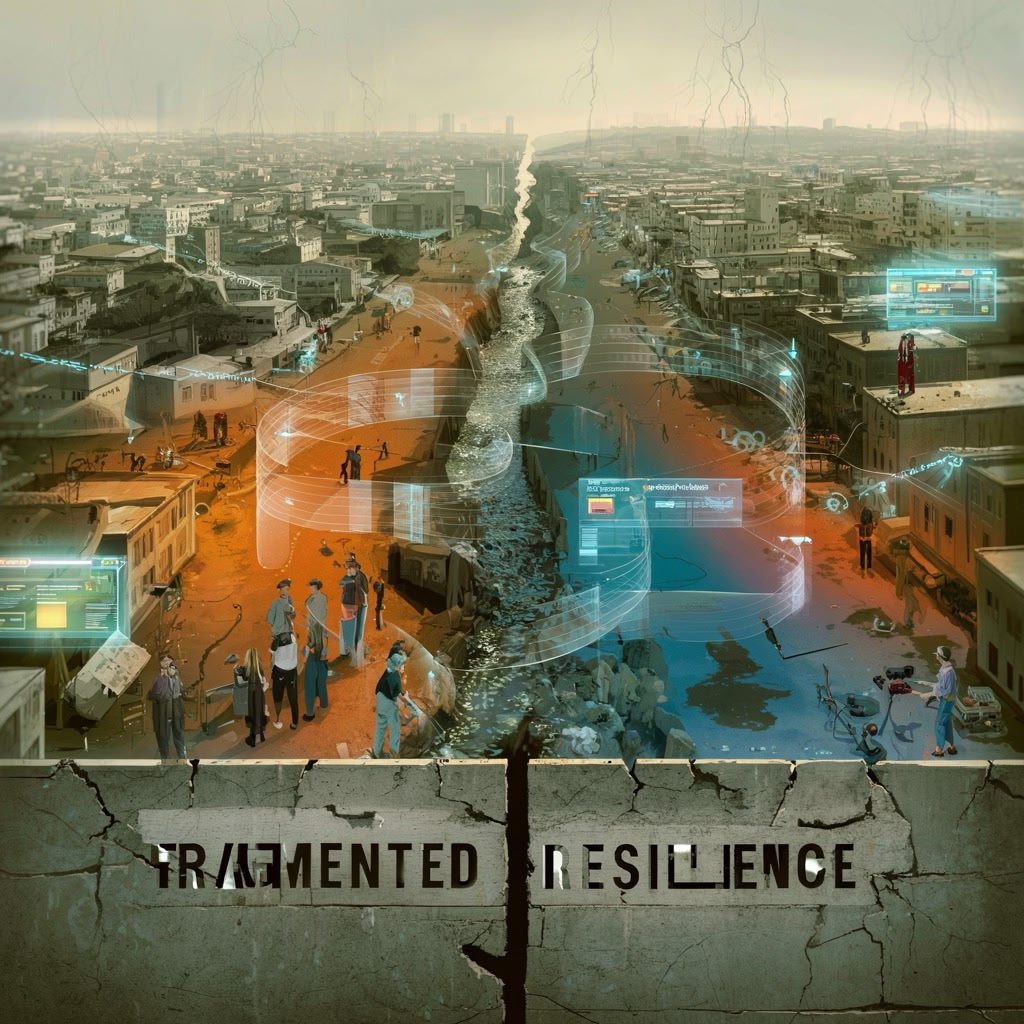

Vos villes craquent sous la pression des défis interconnectés, et vous cherchez désespérément une approche qui puisse enfin donner du sens à cette complexité écrasante. La multiplication des crises urbaines – climatiques, technologiques, sociales – transforme la gestion municipale en un exercice d’équilibriste permanent où chaque solution semble créer trois nouveaux problèmes.

- Le piège de la gestion fragmentée des vulnérabilités urbaines

- Décoder les types de fragilités urbaines interconnectées

- Les fondements de la méthode systémique appliquée à la ville

- Les interconnexions cachées entre vulnérabilités urbaines

- Les bénéfices transformateurs d’une vision systémique intégrée

- Passer à l’action : intégrer la pensée systémique dans vos pratiques urbaines

Cette sensation d’overwhelm face aux fragilités urbaines multiples n’est pas une fatalité. Elle révèle simplement le besoin urgent d’une nouvelle approche : la méthode systémique. Cette approche révolutionnaire transforme la complexité urbaine en clarté stratégique, permettant aux décideurs de naviguer avec confiance dans l’écosystème urbain moderne.

Imaginez pouvoir anticiper les effets en cascade d’une décision urbaine, comprendre pourquoi certaines interventions échouent systématiquement, et développer des solutions qui renforcent simultanément plusieurs dimensions de la résilience urbaine. C’est exactement ce que permet la pensée systémique appliquée aux défis urbains contemporains.

Le piège de la gestion fragmentée des vulnérabilités urbaines

La plupart des approches traditionnelles traitent chaque fragilité urbaine comme un problème isolé. Les départements municipaux fonctionnent en silos : l’environnement d’un côté, la technologie de l’autre, les questions sociales dans un troisième tiroir. Cette fragmentation crée une illusion de maîtrise tout en amplifiant paradoxalement les vulnérabilités.

Considérez ce principe universel : dans tout système complexe, les éléments sont plus interconnectés qu’ils n’y paraissent en surface. Une coupure de courant ne se contente pas d’éteindre les lumières ; elle paralyse les systèmes de communication, compromet les équipements médicaux, perturbe les transports publics et exacerbe les inégalités sociales. Pourtant, nos méthodes de gestion continuent de traiter ces impacts comme des problèmes séparés.

Cette approche compartimentée génère trois effets pervers majeurs dans la gestion urbaine intégrée. Premièrement, elle crée des angles morts : les interactions entre différentes vulnérabilités restent invisibles jusqu’à ce qu’elles se manifestent brutalement en situation de crise. Deuxièmement, elle engendre des solutions contradictoires : améliorer la fluidité du trafic peut aggraver la pollution atmosphérique, augmenter la densité urbaine peut surcharger les infrastructures existantes. Troisièmement, elle disperse les ressources en multipliant les interventions ponctuelles au lieu de maximiser l’effet de levier des investissements stratégiques.

La fragmentation transforme également la communication publique en cacophonie. Les citoyens reçoivent des messages multiples, parfois contradictoires, sur les priorités municipales. Cette confusion mine la confiance publique et réduit l’adhésion aux initiatives urbaines, créant un cercle vicieux où l’inefficacité perçue justifie davantage de fragmentation.

Décoder les types de fragilités urbaines interconnectées

Pour développer une approche holistique urbaine efficace, il est essentiel de comprendre la nature des différentes vulnérabilités qui traversent nos espaces urbains. Ces fragilités ne sont jamais isolées ; elles forment un réseau d’interdépendances qui peut amplifier ou atténuer leurs effets individuels selon la façon dont elles sont gérées.

Les fragilités climatiques : l’accélérateur de vulnérabilités

Les vulnérabilités des villes face au changement climatique ne se limitent pas aux phénomènes météorologiques extrêmes. Elles agissent comme des révélateurs et des amplificateurs des autres faiblesses urbaines. Les îlots de chaleur urbains exposent les inégalités d’accès aux espaces verts, les inondations révèlent l’inadéquation des infrastructures vieillissantes, les sécheresses mettent en lumière la fragilité des approvisionnements essentiels.

Cette dimension climatique transforme chaque autres vulnérabilité en facteur de risque multiplicateur. Une panne électrique devient critique lors d’une canicule. Une pénurie d’eau amplifie les tensions sociales existantes. Un système de transport défaillant paralyse complètement une ville lors d’événements climatiques extrêmes. Comprendre ces interconnexions permet d’anticiper les effets en cascade et de développer des stratégies d’atténuation plus efficaces.

Les vulnérabilités technologiques : l’épine dorsale fragile

Nos villes reposent désormais sur une infrastructure technologique omniprésente mais fragile. Cette dépendance crée de nouvelles formes de vulnérabilités qui se propagent instantanément à travers tous les secteurs urbains. Une cyberattaque sur les systèmes de gestion de l’eau affecte simultanément la santé publique, l’activité économique et la confiance sociale.

La complexité technologique génère également des vulnérabilités cascades. Les systèmes intelligents conçus pour optimiser la gestion urbaine peuvent créer des points de défaillance unique. L’automatisation croissante réduit la capacité humaine à intervenir manuellement lors de dysfonctionnements. L’obsolescence programmée des technologies crée des cycles de vulnérabilité prévisibles mais souvent ignorés dans la planification à long terme.

Les fragilités sanitaires : révélatrices d’inégalités systémiques

Les crises sanitaires exposent brutalement les fractures urbaines préexistantes. Elles révèlent comment la qualité de l’air, l’accès aux soins, la densité d’habitation, et les conditions de travail s’articulent pour créer des zones de vulnérabilité différenciée au sein d’une même ville. Ces disparités transforment les enjeux de santé publique en défis de cohésion sociale.

La dimension sanitaire illustre parfaitement l’importance de l’approche systémique. Une épidémie ne se contente pas d’affecter la santé ; elle perturbe l’économie locale, surcharge les systèmes de communication, modifie les comportements de mobilité et révèle les inégalités d’accès au numérique. Traiter ces effets de manière isolée revient à jouer au whack-a-mole avec des symptômes au lieu de s’attaquer aux causes structurelles.

Les vulnérabilités sociales : le substrat de toutes les autres fragilités

Les fractures sociales urbaines ne constituent pas simplement un défi parmi d’autres ; elles conditionnent la capacité collective à faire face à tous les autres types de vulnérabilités. L’isolement social amplifie l’impact des canicules, les inégalités éducatives limitent l’adaptation aux transitions technologiques, la précarité économique réduit la résilience face aux chocs de toute nature.

Cette dimension sociale révèle pourquoi les approches purement techniques échouent souvent. Les meilleures infrastructures du monde ne peuvent compenser un tissu social délité. À l’inverse, des communautés cohésives peuvent surmonter des déficits matériels considérables. La résilience urbaine authentique émergé de cette synergie entre robustesse technique et solidarité sociale.

Les fondements de la méthode systémique appliquée à la ville

La méthode systémique offre un cadre conceptuel puissant pour transformer la complexité urbaine en opportunité stratégique. Elle repose sur des principes universels qui permettent de naviguer dans les interconnexions sans se perdre dans les détails, de identifier les leviers d’action les plus efficaces, et de développer des solutions qui renforcent mutuellement différents aspects de la résilience urbaine.

Penser en boucles de rétroaction plutôt qu’en causes linéaires

Le premier pilier de l’approche systémique consiste à abandonner la pensée linéaire cause-effet au profit d’une compréhension circulaire des phénomènes urbains. Dans un système urbain, chaque élément influence et est influencé par les autres éléments, créant des boucles de rétroaction qui peuvent être vertueuses ou vicieuses selon la façon dont elles sont orientées.

Imaginez comment cette perspective transforme l’approche du développement urbain durable. Au lieu de chercher LA cause d’un problème urbain, vous apprenez à identifier les cycles qui l’entretiennent et les points d’intervention qui peuvent inverser ces cycles. Une amélioration de l’espace public peut renforcer le sentiment de sécurité, qui encourage l’activité commerciale locale, qui génère de l’emploi de proximité, qui réduit les besoins de transport, qui améliore la qualité de l’air, qui renforce l’attractivité de l’espace public. La boucle est bouclée et vertueuse.

Cette approche révèle pourquoi certaines interventions urbaines génèrent des effets durables tandis que d’autres s’essoufflent rapidement. Les solutions qui s’intègrent dans des boucles de rétroaction positives se renforcent naturellement dans le temps. Celles qui ignorent ces dynamiques circulaires nécessitent un apport d’énergie constant pour se maintenir et finissent par s’épuiser.

Identifier les leviers systémiques à fort impact

La pensée systémique enseigne que tous les points d’intervention ne se valent pas. Certains éléments du système urbain exercent une influence disproportionnée sur l’ensemble : ce sont les leviers systémiques. Identifier et activer ces leviers permet d’obtenir des transformations profondes avec un investissement relativement modeste en ressources.

Ces leviers se situent généralement aux intersections entre différents sous-systèmes urbains. Un hub de transport multimodal influence simultanément la mobilité, le développement économique, l’accès aux services, et la mixité sociale. Un espace public central impact la vie culturelle, l’activité commerciale, la cohésion sociale et l’identité urbaine. Une politique de données ouvertes transforme la transparence administrative, l’innovation économique, la participation citoyenne et l’efficacité des services publics.

L’art de la gestion urbaine intégrée consiste à reconnaître ces points de convergence et à concentrer les efforts sur les interventions qui génèrent des cercles vertueux multiples. Cette approche maximise le retour sur investissement tout en créant des synergies entre différents secteurs d’action publique.

Adopter une perspective multi-échelle

La méthode systémique implique de jongler constamment entre différentes échelles temporelles et spatiales. Les phénomènes urbains se déploient simultanément au niveau du quartier et de la métropole, à court terme et sur plusieurs générations. Cette perspective multi-échelle évite les pièges de l’optimisation locale qui crée des problèmes à une échelle supérieure.

Cette vision multi-dimensionnelle révèle des opportunités d’intervention souvent invisibles dans les approches conventionnelles. Un projet de végétalisation peut simultanément réduire les îlots de chaleur (échelle climatique), créer du lien social (échelle humaine), améliorer la biodiversité urbaine (échelle écologique) et renforcer l’attractivité économique (échelle métropolitaine). L’approche systémique permet de concevoir des interventions qui génèrent de la valeur à ces multiples échelles simultanément.

Les interconnexions cachées entre vulnérabilités urbaines

Comprendre les fragilités urbaines isolément ne suffit pas ; il faut saisir comment elles s’influencent mutuellement pour créer des dynamiques de fragilisation ou de renforcement. Ces interconnexions cachées déterminent souvent le succès ou l’échec des politiques urbaines, et leur maîtrise constitue la clé d’une approche holistique urbaine véritablement efficace.

Les effets dominos : quand une fragilité en déclenche d’autres

Dans l’écosystème urbain, une vulnérabilité activée déclenche souvent une cascade d’effets qui révèlent et amplifient d’autres fragilités jusqu’alors dormantes. Cette propagation en cascade explique pourquoi des événements apparemment mineurs peuvent paralyser complètement certaines fonctions urbaines.

Imaginez le scénario suivant : une panne sur le réseau de télécommunications perturbe les systèmes de paiement électronique, ce qui ralentit le commerce local, génère des files d’attente qui bloquent les transports publics, retarde les livraisons qui encombrent la voirie, perturbe la collecte des déchets qui dégrade l’hygiène urbaine, et finalement érode la confiance des citoyens dans l’efficacité des services publics. Une fragilité technologique ponctuelle s’est propagée à travers les dimensions économique, sociale, environnementale et politique de la ville.

L’approche systémique permet d’anticiper ces cascades en cartographiant les dépendances critiques entre différents sous-systèmes urbains. Cette cartographie révèle les points de vulnérabilité unique – ces éléments dont la défaillance peut paralyser plusieurs fonctions urbaines simultanément – et guide le développement de stratégies de redondance et de résilience adaptées.

Les synergies négatives : quand les solutions créent de nouveaux problèmes

L’un des pièges les plus pernicieux de la gestion urbaine fragmentée réside dans les synergies négatives : des solutions efficaces pour un problème spécifique qui aggravent involontairement d’autres vulnérabilités. Ces effets pervers expliquent pourquoi certaines politiques urbaines semblent tourner en rond, résolvant temporairement des difficultés qui réapparaissent sous d’autres formes.

La pensée systémique révèle ces dynamiques contradictoires en examinant les interactions entre différentes interventions urbaines. L’installation massive de climatiseurs pour lutter contre les îlots de chaleur augmente la consommation énergétique et aggrave paradoxalement le réchauffement urbain. La multiplication des surfaces commerciales pour dynamiser l’économie locale peut détruire le tissu social de proximité qui constituait l’atout principal d’un quartier. L’automatisation des services publics pour améliorer l’efficacité peut creuser la fracture numérique et exclure les populations les plus vulnérables.

Identifier ces synergies négatives avant qu’elles ne se manifestent permet de concevoir des solutions plus sophistiquées qui intègrent leurs effets potentiels sur l’ensemble du système urbain. Cette approche préventive évite les coûteux cycles de correction et de re-correction qui caractérisent souvent les politiques urbaines réactives.

Les co-vulnérabilités : quand les fragilités se renforcent mutuellement

Certaines vulnérabilités des villes entretiennent entre elles des relations de renforcement mutuel qui créent des cercles vicieux particulièrement résistants aux interventions conventionnelles. Ces co-vulnérabilités constituent des nœuds de fragilité systémique qui requièrent des approches d’intervention coordonnées pour être dénoués efficacement.

La précarité énergétique illustre parfaitement ce phénomène. Elle résulte de l’interaction entre plusieurs vulnérabilités : insuffisance de revenus, mauvaise qualité du bâti, prix de l’énergie, et manque d’information sur les économies d’énergie. Chacune de ces vulnérabilités amplifie les autres : les logements mal isolés augmentent les factures qui aggravent la précarité économique qui limite les capacités d’investissement dans l’amélioration du bâti qui maintient la surconsommation énergétique. Le cercle vicieux est complet et auto-entretenu.

Briser ces co-vulnérabilités nécessite des interventions simultanées sur plusieurs dimensions. Une approche systémique conçoit des programmes qui adressent conjointement l’amélioration du bâti, le soutien économique, l’éducation énergétique et la régulation des prix. Cette coordination transforme le cercle vicieux en cercle vertueux où chaque amélioration renforce les autres dimensions de l’intervention.

Les bénéfices transformateurs d’une vision systémique intégrée

L’adoption d’une méthode systémique pour la gestion des fragilités urbaines ne constitue pas simplement une amélioration incrementale des pratiques existantes. Elle représente un changement paradigmatique qui transforme fondamentalement la façon dont les acteurs urbains comprennent, planifient et interviennent dans l’écosystème urbain. Cette transformation génère des bénéfices qui dépassent largement la somme des améliorations sectorielles.

La multiplication des effets de levier

Lorsque vous maîtrisez les interconnexions urbaines, chaque intervention peut déclencher des améliorations en cascade qui amplifient considérablement l’impact initial. Cette multiplication des effets transforme des budgets contraints en outils de transformation urbaine puissants. Au lieu d’additionner des actions isolées, vous orchestrez des synergies qui génèrent de la valeur multiple.

Cette approche révolutionne la planification budgétaire urbaine. Plutôt que de répartir les ressources entre des postes cloisonnés, vous investissez stratégiquement dans les points de convergence qui maximisent les retombées transversales. Un investissement dans la mobilité douce peut simultanément améliorer la santé publique, réduire la pollution atmosphérique, dynamiser le commerce local, et renforcer la cohésion sociale. Le retour sur investissement devient multidimensionnel et se déploie sur plusieurs secteurs simultanément.

Cette logique multiplicative transforme également la perception publique de l’action municipale. Les citoyens constatent des améliorations cohérentes et mutuellement renforçantes plutôt que des actions dispersées dont l’impact individuel reste difficilement perceptible. Cette cohérence renforce la confiance publique et facilite l’adhésion aux politiques urbaines ambitieuses.

L’anticipation des crises par la compréhension des signaux faibles

La vision systémique développe une capacité prédictive qui transforme la gestion urbaine réactive en gouvernance anticipative. En comprenant les dynamiques sous-jacentes du système urbain, vous apprenez à détecter les signaux faibles qui annoncent les crises futures et à intervenir préventivement avant que les problèmes ne se cristallisent.

Cette capacité d’anticipation repose sur la compréhension des cycles urbains et de leurs points de basculement. Vous identifiez les moments où les tensions latentes risquent de s’exprimer, les seuils au-delà desquels les problèmes s’accélèrent, et les fenêtres d’opportunité où des interventions modestes peuvent prévenir des crises majeures. Cette intelligence systémique transforme l’art du timing en science de l’intervention préventive.

L’approche anticipative génère également des économies considérables. Prévenir une crise coûte généralement une fraction du prix de sa résolution une fois qu’elle s’est manifestée. Les investissements préventifs, guidés par la compréhension systémique, offrent donc un retour économique supérieur tout en évitant les coûts humains et sociaux des crises urbaines.

La résilience adaptive : transformer les chocs en opportunités

La résilience urbaine systémique dépasse la simple capacité à absorber les chocs pour développer une aptitude à transformer les perturbations en opportunités d’amélioration. Cette résilience adaptive permet aux villes non seulement de survivre aux crises mais d’en sortir renforcées et mieux préparées aux défis futurs.

Cette transformation des vulnérabilités en forces repose sur la compréhension des mécanismes d’adaptation systémique. Une crise révèle les faiblesses cachées du système tout en créant une fenêtre d’opportunité pour les réformes structurelles. L’approche systémique permet de saisir ces opportunités en concevant des réponses qui adressent simultanément les symptômes immédiats et les causes profondes révélées par la crise.

Cette logique transformative modifie profondément la relation aux incertitudes urbaines. Au lieu de subir les changements comme des menaces externes, vous développez une capacité à les intégrer comme des moteurs d’évolution positive. Cette perspective transforme l’adaptabilité urbaine en avantage concurrentiel et source d’innovation continue.

Passer à l’action : intégrer la pensée systémique dans vos pratiques urbaines

La compréhension théorique de l’approche systémique ne suffit pas ; sa valeur réelle émerge de son application pratique à vos défis urbains concrets. Cette intégration nécessite un processus progressif qui transforme graduellement vos réflexes de gestion tout en produisant des résultats tangibles qui renforcent la confiance dans cette nouvelle approche.

Commencer par cartographier vos interconnexions existantes

Votre premier pas vers la gestion urbaine intégrée consiste à visualiser les connexions qui existent déjà entre vos différents secteurs d’intervention. Cette cartographie révèle les synergies cachées que vous pouvez immédiatement exploiter et les conflits involontaires que vous pouvez résoudre sans investissements supplémentaires.

Commencez par identifier trois défis urbains que vous traitez actuellement de manière séparée. Pour chacun, tracez les connections vers les autres problématiques : comment la mobilité influence-t-elle la qualité de l’air ? Comment l’accès au numérique affecte-t-il l’inclusion sociale ? Comment l’aménagement des espaces publics impact-t-il la sécurité urbaine ? Cette cartographie simple révèle immédiatement des opportunités d’interventions coordonnées.

Cette étape de diagnostic transforme souvent la perception des équipes municipales. Des problèmes apparemment distincts révèlent leurs connexions cachées, des solutions partielles s’articulent pour former des stratégies cohérentes, des budgets dispersés peuvent être réorientés vers des interventions à effet multiplicateur. La cartographie devient le point de départ d’une transformation progressive mais profonde des pratiques de gestion.

Expérimenter avec des projets pilotes systémiques

Une fois les interconnexions identifiées, sélectionnez un projet pilote qui permet d’expérimenter l’approche systémique à échelle réduite. Ce projet doit être suffisamment ambitieux pour démontrer la valeur de l’approche intégrée, mais assez maîtrisable pour limiter les risques et faciliter l’apprentissage collectif.

Concevez ce projet pilote comme une intervention multi-leviers qui adresse simultanément plusieurs dimensions de vos fragilités urbaines. Si vous travaillez sur la revitalisation d’un quartier, intégrez simultanément les aspects économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Si vous développez un service numérique, considérez ses impacts sur l’inclusion sociale, l’efficacité administrative et la participation citoyenne. Cette approche intégrée maximise l’impact tout en démontrant la valeur de la pensée systémique.

Documentez méticuleusement les effets de cette expérimentation. Mesurez non seulement les impacts directs mais aussi les effets indirects et les synergies émergentes. Cette documentation devient la base d’un plaidoyer interne pour l’extension progressive de l’approche systémique à d’autres secteurs d’intervention.

Développer les compétences systémiques de vos équipes

La transformation vers une approche systémique nécessite l’évolution des compétences de vos équipes. Cette montée en compétences ne peut pas se limiter à des formations théoriques ; elle doit s’ancrer dans des pratiques collaboratives qui développent progressivement les réflexes de la pensée transversale.

Organisez des ateliers de travail interdisciplinaires où les différents services municipaux analysent conjointement des problématiques urbaines complexes. Ces sessions révèlent naturellement les interconnexions et développent les habitudes de consultation mutuelle. Elles transforment progressivement la culture organisationnelle en créant des ponts entre les silos administratifs traditionnels.

Encouragez également vos équipes à développer une perspective temporelle élargie dans leurs analyses. Questionnez systématiquement les effets à moyen et long terme des interventions proposées. Explorez les scénarios d’évolution et les risques de déplacement des problèmes. Cette discipline intellectuelle développe naturellement la capacité à penser en termes de systèmes plutôt qu’en termes d’actions isolées.

La maîtrise des fragilités urbaines multiples par la méthode systémique transforme l’écrasante complexité des défis urbains en clarté stratégique actionnable. Cette approche ne simplifie pas artificiellement la réalité urbaine ; elle vous donne les outils conceptuels pour naviguer dans sa complexité avec confiance et efficacité.

Vous disposez maintenant des clés pour transformer vos interventions urbaines fragmentées en stratégies intégrées qui se renforcent mutuellement. Cette transformation ne nécessite pas de révolution budgétaire ou organisationnelle majeure ; elle commence par un changement de regard qui révèle les synergies cachées de votre action actuelle.

L’urgence des défis urbains contemporains rend cette évolution non plus souhaitable mais indispensable. Les villes qui maîtriseront l’art de la résilience urbaine systémique prendront une avance décisive dans la création d’environnements urbains véritablement durables et épanouissants pour leurs habitants.

Quelle sera votre première action pour intégrer cette approche systémique dans vos pratiques de gestion urbaine ? Comment allez-vous transformer la complexité de vos défis urbains en opportunité de leadership territorial innovant ?