Imaginez un monde où vos infrastructures urbaines vieillissent sans perdre leur capacité d’origine. Où chaque pont, chaque réseau, chaque système critique conserve sa performance initiale malgré le passage du temps et les contraintes environnementales. Cette vision, loin d’être utopique, représente l’avenir de la gestion patrimoniale urbaine.

- Le paradigme traditionnel à l’épreuve de la réalité urbaine contemporaine

- L’émergence de la maintenance prédictive : anticiper pour préserver

- L’économie de vigilance : créer de la valeur par l’anticipation

- Planification à long terme : penser l’infrastructure comme un système vivant

- De la fragilité à la résilience : transformer les défis en opportunités

- Votre rôle dans cette transformation : devenir acteur du changement

- L’avenir appartient aux organisations visionnaires

Aujourd’hui, nos villes font face à un paradoxe troublant. Elles concentrent des richesses et des technologies sans précédent, tout en reposant sur des infrastructures critiques dont la fragilité croissante menace leur fonctionnement même. Cette réalité impose une révolution dans notre approche de la maintenance et de la préservation de notre patrimoine bâti.

Vous êtes peut-être gestionnaire d’infrastructures, décideur urbain, ou professionnel du secteur. Dans tous les cas, vous ressentez cette tension grandissante entre les exigences de performance et les contraintes budgétaires. Cette pression vous pousse à repenser fondamentalement vos méthodes, et c’est précisément là que réside l’opportunité de transformation.

Le paradigme traditionnel à l’épreuve de la réalité urbaine contemporaine

Pendant des décennies, l’approche conventionnelle de la maintenance s’est articulée autour d’un principe simple : intervenir quand le problème apparaît. Cette logique réactive, héritée d’une époque où les enjeux urbains étaient moins complexes, révèle aujourd’hui ses limites face à l’interdépendance croissante de nos systèmes.

La fragilité des villes modernes ne se mesure plus seulement à l’âge de leurs infrastructures, mais à leur capacité de résistance face aux défaillances en cascade. Lorsqu’un élément critique cède, c’est tout un écosystème urbain qui peut basculer. Cette réalité impose de repenser notre rapport au temps et à l’anticipation.

L’approche traditionnelle génère un cycle vicieux. Plus nous attendons pour intervenir, plus les coûts d’intervention augmentent de façon exponentielle. Plus les interventions deviennent lourdes, plus elles perturbent le fonctionnement urbain. Cette spirale descendante transforme progressivement la maintenance en fardeau plutôt qu’en investissement.

Mais comment sortir de cette logique ? Comment transformer cette contrainte en avantage concurrentiel pour nos territoires ? La réponse se trouve dans un changement radical de perspective.

L’émergence de la maintenance prédictive : anticiper pour préserver

La révolution commence par un renversement conceptuel fondamental. Plutôt que de subir la dégradation, pourquoi ne pas la devancer ? Cette approche, que nous appelons maintenance prédictive, repose sur un principe simple mais puissant : connaître l’état de ses infrastructures avant même qu’elles ne montrent des signes de faiblesse.

Imaginez pouvoir détecter les micro-fissures dans un ouvrage d’art avant qu’elles ne compromettent sa structure. Visualisez la possibilité d’identifier les zones de fatigue dans un réseau avant que la rupture ne survienne. Cette capacité d’anticipation transforme radicalement la gestion patrimoniale, passant d’une logique de réparation à une logique de préservation.

Cette transformation s’appuie sur trois piliers essentiels qui redéfinissent l’approche de la résilience urbaine. Le premier consiste en la surveillance continue des paramètres vitaux de chaque infrastructure. Comme un médecin qui monitore les signes vitaux de son patient, cette surveillance permanente permet de détecter les anomalies avant qu’elles ne deviennent critiques.

Le deuxième pilier réside dans l’analyse prédictive des données collectées. Cette intelligence artificielle appliquée à la maintenance permet de modéliser les comportements futurs des infrastructures et d’optimiser les interventions. Le troisième pilier concerne l’intervention préventive ciblée, qui permet d’agir au moment optimal, ni trop tôt ni trop tard.

Cette approche révolutionnaire ne se contente pas d’optimiser les coûts. Elle redéfinit la notion même de patrimoine urbain, transformant les infrastructures de charges en investissements productifs.

Les technologies au service de la vigilance continue

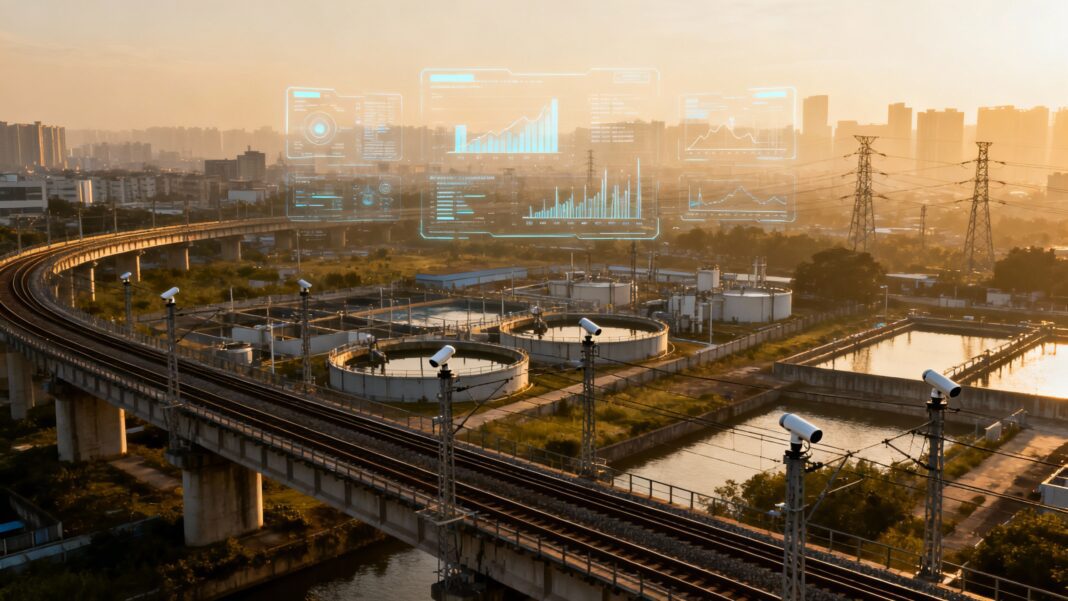

L’innovation urbaine moderne met à notre disposition un arsenal technologique sans précédent pour concrétiser cette vision. Les capteurs intelligents, discrets et autonomes, peuvent désormais surveiller en permanence les paramètres cruciaux de nos infrastructures. Vibrations, déformations, température, humidité : chaque donnée contribue à dresser un portrait précis de l’état de santé de nos équipements.

Ces technologies ne se contentent pas de collecter des informations. Elles les analysent en temps réel, établissent des corrélations complexes et génèrent des alertes précoces. Cette intelligence distribuée crée un système nerveux urbain capable de détecter et de signaler les moindres anomalies.

Mais la technologie n’est qu’un moyen au service d’une vision plus large. L’enjeu véritable réside dans l’intégration de ces outils dans une approche globale de la gestion patrimoniale. Cette intégration nécessite un changement culturel profond au sein des organisations responsables des infrastructures urbaines.

L’économie de vigilance : créer de la valeur par l’anticipation

Cette transformation de la maintenance ouvre la voie à un nouveau modèle économique : l’économie de vigilance. Dans ce paradigme, la valeur ne se crée plus seulement par la construction ou la réparation, mais par la capacité à maintenir durablement la performance optimale des infrastructures existantes.

Cette économie repose sur un principe fondamental : plus on investit dans la connaissance et la surveillance de ses infrastructures, plus on génère d’économies à long terme. Cette logique inverse la perception traditionnelle du coût de maintenance, qui devient un investissement rentable plutôt qu’une charge nécessaire.

L’économie de vigilance transforme également les relations entre les différents acteurs du secteur. Les prestataires ne se positionnent plus uniquement comme des réparateurs, mais comme des partenaires dans la préservation du patrimoine bâti. Cette évolution favorise l’émergence de contrats de performance sur la durée, alignant les intérêts de tous les parties prenantes sur la maximisation de la durée de vie des infrastructures.

Cette approche génère des cercles vertueux. Meilleure connaissance des infrastructures, interventions plus précises, coûts optimisés, performance préservée : chaque élément renforce les autres dans une dynamique d’amélioration continue.

Mais comment concrètement mettre en œuvre cette révolution ? Comment passer de la théorie à la pratique dans vos propres projets ?

Les étapes clés de la transformation

La transition vers cette approche révolutionnaire s’articule autour de phases progressives qui permettent d’adapter le changement au rythme de votre organisation. La première étape consiste à établir un diagnostic précis de l’état actuel de vos infrastructures. Cette cartographie détaillée constitue le socle sur lequel bâtir votre stratégie de vigilance.

La deuxième phase implique l’identification des infrastructures critiques prioritaires. Tous les équipements ne présentent pas le même niveau de risque ni le même impact en cas de défaillance. Cette hiérarchisation permet de concentrer les efforts là où ils auront le plus d’impact.

La troisième étape concerne l’implémentation progressive des systèmes de surveillance. Cette approche graduelle permet de tester les solutions, d’affiner les processus et de former les équipes sans bouleverser l’organisation existante.

Chaque phase de cette transformation doit s’accompagner d’une évolution des compétences et des processus internes. La réussite de cette mutation dépend autant de l’adoption des nouvelles technologies que de l’adhésion des équipes à cette nouvelle vision.

Planification à long terme : penser l’infrastructure comme un système vivant

L’approche révolutionnaire de la maintenance des infrastructures critiques implique un changement fondamental de perspective temporelle. Plutôt que de raisonner en cycles budgétaires annuels, il s’agit de développer une vision sur plusieurs décennies, intégrant les évolutions technologiques, environnementales et sociétales.

Cette planification à long terme transforme la perception même des infrastructures. Elles ne sont plus des objets statiques qui se dégradent inéluctablement, mais des systèmes vivants capables d’évoluer et de s’adapter. Cette vision organique ouvre de nouvelles possibilités d’optimisation et d’amélioration continue.

Dans cette logique, chaque intervention devient une opportunité d’amélioration plutôt qu’une simple remise en état. Les technologies évoluent, les performances s’améliorent, les besoins changent : la maintenance prédictive permet d’intégrer ces évolutions de façon fluide et progressive.

Cette approche évolutive nécessite une collaboration renforcée entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. Concepteurs, constructeurs, exploitants, mainteneurs : chacun doit contribuer à cette vision partagée de l’infrastructure comme système évolutif.

Comment votre organisation peut-elle s’inscrire dans cette démarche d’amélioration continue ? Quels sont les leviers d’action à votre disposition pour amorcer cette transformation ?

L’importance des partenariats stratégiques

La réussite de cette révolution ne peut s’envisager en silo. Elle nécessite l’établissement de partenariats stratégiques entre les différents acteurs de l’écosystème urbain. Ces alliances permettent de mutualiser les compétences, de partager les risques et d’accélérer l’innovation.

Les partenariats public-privé évoluent dans ce contexte vers des modèles plus sophistiqués, où la performance à long terme devient le critère central d’évaluation. Ces nouvelles formes de collaboration favorisent l’investissement dans les technologies avancées et encouragent l’innovation continue.

La dimension collaborative s’étend également à l’échelle territoriale. Les villes qui adoptent cette approche révolutionnaire peuvent partager leurs expériences, mutualiser leurs investissements en R&D et accélérer collectivement leur transformation.

De la fragilité à la résilience : transformer les défis en opportunités

Cette révolution de la maintenance transforme radicalement la relation entre nos villes et leurs infrastructures. La fragilité des villes, longtemps perçue comme une fatalité liée au vieillissement, devient une opportunité de repenser et d’optimiser nos systèmes urbains.

Cette transformation de perspective génère des bénéfices multiples qui dépassent largement le cadre technique. Sur le plan économique, l’optimisation des coûts de maintenance libère des ressources pour d’autres investissements urbains. Sur le plan social, la fiabilité accrue des services publics améliore la qualité de vie des citoyens. Sur le plan environnemental, la prolongation de la durée de vie des infrastructures réduit l’empreinte carbone des villes.

Cette approche holistique de la résilience urbaine crée de la valeur à tous les niveaux. Elle attire les investissements, favorise le développement économique et renforce l’attractivité territoriale. Les villes qui adoptent cette vision deviennent des laboratoires d’innovation et des modèles pour leurs pairs.

Mais au-delà des bénéfices tangibles, cette révolution porte une vision plus profonde de notre rapport à la ville. Elle nous invite à passer d’une logique de consommation des infrastructures à une logique de préservation et d’optimisation. Cette évolution culturelle représente peut-être l’enjeu le plus important de cette transformation.

Face à cette opportunité historique, quelle est votre position ? Comment votre organisation peut-elle contribuer à cette révolution et en tirer profit ?

Votre rôle dans cette transformation : devenir acteur du changement

Cette révolution de la maintenance des infrastructures critiques n’est pas un phénomène qui vous dépasse. Elle représente une opportunité unique de repositionner votre rôle et votre organisation dans l’écosystème urbain. Que vous soyez gestionnaire d’infrastructures, décideur politique, ou professionnel du secteur, vous avez la possibilité de devenir un pionnier de cette transformation.

Cette position de précurseur offre des avantages stratégiques considérables. Les organisations qui anticipent ce mouvement peuvent développer leur expertise, nouer des partenariats privilégiés et construire des positions concurrentielles durables. Elles deviennent les références vers lesquelles se tournent les autres acteurs en quête de solutions.

L’engagement dans cette démarche commence par une prise de conscience et une volonté d’expérimentation. Il ne s’agit pas de révolutionner d’emblée l’ensemble de vos pratiques, mais d’identifier les premiers cas d’usage où tester cette approche. Ces expérimentations pilotes permettent de valider les concepts, d’affiner les méthodes et de préparer le déploiement à plus grande échelle.

Cette transformation s’accompagne nécessairement d’un investissement en formation et en développement des compétences. Les métiers évoluent, les outils se sophistiquent, les approches se renouvellent : votre capital humain doit évoluer en parallèle de ces mutations technologiques et méthodologiques.

L’innovation urbaine n’attend pas. Chaque jour qui passe voit de nouvelles solutions émerger, de nouveaux acteurs se positionner, de nouvelles collaborations se nouer. Dans ce contexte dynamique, l’attentisme devient rapidement synonyme de décrochage.

Les premiers pas concrets vers l’implémentation

Pour concrétiser cette vision, commencez par identifier dans votre portefeuille d’infrastructures celles qui présentent le plus fort potentiel de retour sur investissement. Ces infrastructures critiques, souvent stratégiques pour le fonctionnement de votre territoire, constituent les candidats idéaux pour une approche pilote.

Établissez ensuite un diagnostic approfondi de leur état actuel et de leur criticité opérationnelle. Cette évaluation permettra de définir les paramètres de surveillance prioritaires et de dimensionner les solutions technologiques appropriées.

Recherchez les partenaires technologiques et méthodologiques qui partagent cette vision à long terme. Ces alliances stratégiques constituent souvent le facteur clé de succès de ces projets de transformation. Elles apportent l’expertise technique, l’innovation et la capacité d’accompagnement nécessaires à la réussite.

N’oubliez pas l’aspect humain de cette transformation. Vos équipes sont les véritables artisans de ce changement. Leur adhésion, leur formation et leur accompagnement déterminent largement la réussite de votre projet. Investissez dans leur montée en compétences et associez-les pleinement à la définition de cette nouvelle approche.

L’avenir appartient aux organisations visionnaires

Cette révolution de la maintenance des infrastructures critiques dessine les contours d’un avenir urbain plus résilient, plus efficient et plus durable. Elle transforme les défis contemporains en opportunités d’innovation et repositionne la maintenance comme un levier stratégique de développement territorial.

Les organisations qui embrassent dès aujourd’hui cette transformation s’offrent un avantage concurrentiel durable. Elles développent une expertise différenciante, établissent des relations privilégiées avec les innovations technologiques et construisent des modèles économiques optimisés. Elles deviennent les acteurs de référence d’une économie de vigilance en pleine émergence.

Cette vision révolutionnaire ne relève plus de la science-fiction. Les technologies existent, les méthodes sont éprouvées, les bénéfices sont démontrés. Il ne manque plus que votre volonté de franchir le pas et de rejoindre cette communauté de pionniers qui inventent l’avenir de nos villes.

Le temps de l’action est venu. Chaque jour d’attente représente une opportunité manquée, une avance concédée, un potentiel inexploité. Vos infrastructures critiques n’attendent que votre décision pour révéler tout leur potentiel et accompagner durablement le développement de votre territoire.

Êtes-vous prêt à transformer la fragilité de vos infrastructures en force stratégique ? L’avenir de vos villes commence par cette décision que vous seul pouvez prendre.

La révolution est en marche. Votre place est à ses côtés, pas dans ses conséquences.