Le dernier rapport du GIEC est sans appel : le secteur du bâtiment représente près de 40% des émissions de CO2 mondiales. Pourtant, sur les chantiers français, une réalité troublante persiste. Alors que les outils BIM (Building Information Modeling) sont déployés sur 67% des projets d’envergure, moins de 20% des équipes exploitent véritablement les données générées pour optimiser la performance environnementale de leurs constructions.

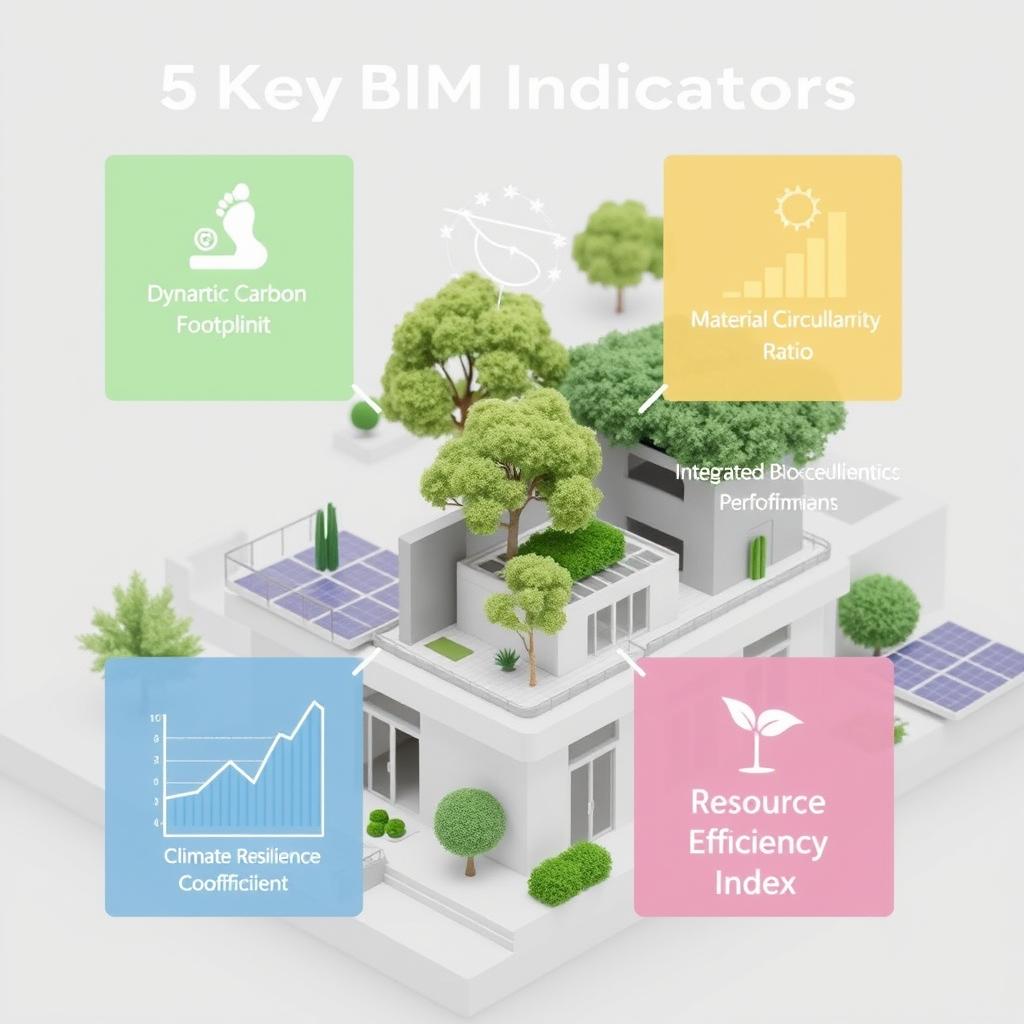

- L’empreinte carbone dynamique : au-delà du simple bilan

- Le ratio de circularité matière : la seconde vie des bâtiments planifiée dès la conception

- L’Indice de Performance Bioclimatique Intégré (IPBI) : l’harmonie entre bâtiment et environnement

- Le Coefficient de Résilience Climatique (CRC) : préparer les bâtiments aux défis de demain

- L’Indice d’Efficience Ressource (IER) : optimiser chaque goutte d’eau et kilowatt

- De la mesure à l’action : transformer les indicateurs en avantage compétitif

« C’est comme posséder une Ferrari et ne jamais dépasser les 50 km/h », confie Laurent Durand, directeur technique chez Bouygues Construction. « Nous disposons d’outils d’une puissance inouïe, mais la plupart des équipes se contentent de les utiliser pour la coordination 3D, sans jamais exploiter leur potentiel en matière d’analyse de durabilité. »

Cette sous-utilisation chronique n’est pas seulement une occasion manquée – c’est un problème qui s’aggrave à mesure que les réglementations se durcissent. Avec l’entrée en vigueur de la RE2020, les acteurs du bâtiment font face à une pression sans précédent pour démontrer et améliorer la performance environnementale de leurs ouvrages. Sans suivi méthodique des indicateurs clés, les projets risquent non seulement de manquer leurs objectifs de durabilité, mais également de s’exposer à des non-conformités réglementaires coûteuses.

La réalité est brutale : les équipes qui ne maîtrisent pas ces indicateurs BIM spécifiques se retrouvent à prendre des décisions basées sur l’intuition plutôt que sur les données – une approche qui, dans le contexte actuel, s’apparente à naviguer en haute mer sans boussole.

Dans cet article, nous plongeons au cœur des cinq indicateurs BIM que les professionnels de la construction durable devraient non seulement connaître, mais surveiller religieusement pour transformer la performance environnementale et économique de leurs projets.

L’empreinte carbone dynamique : au-delà du simple bilan

L’empreinte carbone d’un bâtiment n’est plus une simple case à cocher en fin de projet. Dans l’écosystème BIM moderne, elle devient un indicateur dynamique qui évolue à chaque décision de conception et de matériaux.

Les équipes avant-gardistes utilisent désormais ce que l’industrie nomme “l’empreinte carbone dynamique” – un indicateur qui mesure en temps réel l’impact des choix de conception sur les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du bâtiment. Cette approche va bien au-delà du simple calcul réglementaire exigé par la RE2020.

Sophie Mérian, architecte spécialisée en construction durable chez Architectes Associés, témoigne : « Nous avons récemment conçu un ensemble de logements collectifs à Bordeaux en suivant méticuleusement l’empreinte carbone dynamique via notre plateforme BIM. Chaque semaine, nous réunissions l’équipe pour analyser l’évolution de cet indicateur. Le résultat a été spectaculaire : nous avons réduit l’empreinte carbone prévisionnelle de 32% par rapport à nos projets antérieurs similaires, tout en restant dans l’enveloppe budgétaire initiale. »

La méthodologie employée par l’équipe de Sophie repose sur un processus d’optimisation continue. À chaque phase du projet, de l’esquisse à l’exécution, l’empreinte carbone est évaluée et comparée aux objectifs. Les écarts sont analysés et des scénarios alternatifs sont immédiatement proposés via le modèle BIM.

Cette approche exige une intégration poussée des données environnementales dans le modèle BIM. Les éléments de construction ne sont plus de simples objets géométriques, mais des composants dotés d’attributs environnementaux précis : émissions de CO2 lors de la fabrication, transport, mise en œuvre, entretien et fin de vie.

Pour mettre en place cet indicateur, commencez par enrichir votre bibliothèque d’objets BIM avec les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponibles sur la base INIES. Intégrez ensuite un plug-in d’analyse carbone à votre logiciel BIM principal et établissez un protocole de revue hebdomadaire avec l’ensemble des parties prenantes. L’objectif n’est pas seulement de mesurer, mais d’instaurer une culture où chaque décision est évaluée à l’aune de son impact carbone.

Le ratio de circularité matière : la seconde vie des bâtiments planifiée dès la conception

Dans un monde aux ressources finies, la linéarité du modèle “extraire-fabriquer-jeter” devient intenable. L’économie circulaire n’est plus une option mais une nécessité, particulièrement dans le secteur du bâtiment qui génère plus de 70% des déchets en France. La RE2020 reconnaît cette réalité en accordant une importance croissante à la réutilisation des matériaux et à la réductibilité des constructions.

Le Ratio de Circularité Matière (RCM) émerge comme un indicateur crucial qui quantifie la capacité d’un bâtiment à s’inscrire dans cette économie circulaire. Cet indicateur mesure la proportion de matériaux qui peuvent être réutilisés, recyclés ou valorisés en fin de vie, ainsi que la facilité de démontage des systèmes constructifs.

Thomas Leroy, ingénieur structure chez Eiffage Construction, explique comment cet indicateur a transformé leur approche : « Sur notre projet de campus universitaire à Lyon, nous avons utilisé le modèle BIM pour suivre notre RCM dès la phase de conception. Chaque assemblage était évalué selon sa démontabilité et sa capacité à être réutilisé. Nous avons atteint un RCM de 78%, contre une moyenne sectorielle de 42%. Cela s’est traduit par une valorisation financière du projet supérieure de 9% et une réduction des primes d’assurance, les investisseurs reconnaissant la valeur à long terme de cette approche. »

Pour calculer efficacement le RCM, les équipes doivent enrichir le modèle BIM avec des attributs spécifiques pour chaque élément : type de fixation (mécanique, chimique), séparabilité des matériaux, potentiel de réemploi, contenu recyclé et recyclabilité. Ces données sont ensuite agrégées pour obtenir un score global qui devient un objectif à optimiser tout au long du projet.

Un aspect fascinant de cet indicateur est sa capacité à influencer les décisions dès les premières phases de conception. Par exemple, privilégier des connexions boulonnées plutôt que soudées dans les structures métalliques peut augmenter significativement le RCM. De même, l’utilisation de cloisons démontables plutôt que traditionnelles améliore le score sans nécessairement impacter le budget initial.

Mais l’implémentation de cet indicateur se heurte souvent à la résistance au changement. « Au début, nos équipes voyaient cela comme une contrainte supplémentaire », admet Thomas. « Puis, en constatant l’impact positif sur les appels d’offres et les relations avec les maîtres d’ouvrage, ils ont rapidement adopté cette nouvelle façon de penser. Aujourd’hui, le RCM fait partie intégrante de notre tableau de bord BIM. »

Pour intégrer cet indicateur dans votre pratique, commencez par établir une classification des assemblages selon leur circularité, puis intégrez ces données dans votre modèle BIM. Des plug-ins spécialisés comme CircularityTracker ou adaptés à des plateformes comme Revit et ArchiCAD facilitent désormais ce processus, transformant une démarche autrefois complexe en routine quotidienne.

L’Indice de Performance Bioclimatique Intégré (IPBI) : l’harmonie entre bâtiment et environnement

L’approche bioclimatique a longtemps été l’apanage d’architectes visionnaires, reléguée au rang d’art plutôt que de science quantifiable. Avec l’avènement des outils BIM avancés, cette approche se transforme en un indicateur précis et mesurable : l’Indice de Performance Bioclimatique Intégré (IPBI).

Cet indicateur composite révolutionne la façon dont nous concevons l’interaction entre le bâtiment et son environnement. Il agrège et quantifie l’efficacité avec laquelle une construction exploite les ressources naturelles disponibles : ensoleillement, vents dominants, températures saisonnières et précipitations locales.

« L’IPBI a complètement transformé notre processus de conception », affirme Claire Dumont, architecte associée chez Dumont & Partners. « Pour notre éco-quartier de Montpellier, nous avons utilisé cet indicateur dès l’esquisse pour optimiser l’implantation et l’orientation de chaque bâtiment. Le modèle BIM nous a permis de simuler plus de 50 configurations différentes en analysant leur IPBI respectif. Le résultat est éloquent : une réduction de 43% des besoins énergétiques par rapport à un quartier conventionnel, et une amélioration du confort thermique qui a diminué les plaintes des occupants de 67% pendant la canicule de l’été dernier. »

Concrètement, l’IPBI se calcule en évaluant plusieurs sous-indicateurs qui sont ensuite pondérés selon les spécificités climatiques locales. Ces sous-indicateurs comprennent :

Le facteur d’ensoleillement optimisé, qui mesure la capacité du bâtiment à capter l’énergie solaire en hiver tout en s’en protégeant en été. Cela se traduit par une analyse minutieuse des masques solaires, des débords de toiture et des protections adaptatives.

Le coefficient de ventilation naturelle, qui quantifie l’efficacité de la circulation d’air dans le bâtiment sans recours à des systèmes mécaniques. Ce coefficient prend en compte la porosité de l’enveloppe, les différentiels de pression et les effets de cheminée.

L’indice d’inertie thermique exploitée, qui évalue comment la masse du bâtiment est utilisée pour stocker et restituer la chaleur ou la fraîcheur. Un bâtiment à forte inertie bien conçu peut réduire considérablement les pics de consommation énergétique.

Le facteur d’adaptation hydrique, qui mesure la capacité du projet à gérer les eaux pluviales de manière passive et à les intégrer dans sa stratégie de régulation thermique (bassins, toitures végétalisées, etc.).

L’implémentation de l’IPBI dans un workflow BIM nécessite l’intégration de données climatiques locales précises et actualisées. Ces données sont ensuite utilisées pour alimenter des simulations dynamiques qui évaluent la performance bioclimatique du modèle à différentes périodes de l’année.

« La puissance de cet indicateur réside dans sa capacité à révéler des opportunités d’optimisation invisibles à l’œil nu », poursuit Claire Dumont. « Par exemple, sur notre projet de Montpellier, l’analyse IPBI nous a montré qu’une rotation de 12° de certains bâtiments permettait d’augmenter leur performance bioclimatique de 17%, sans aucun coût supplémentaire. C’est la définition même de l’efficience en conception durable. »

Pour intégrer l’IPBI dans votre pratique, commencez par collecter des données climatiques détaillées sur au moins 10 ans pour votre site. Utilisez ensuite des outils comme Ladybug & Honeybee, ClimateStudio ou Insight pour Revit afin d’effectuer vos simulations bioclimatiques. Établissez un processus de revue mensuelle de cet indicateur avec l’ensemble de l’équipe de conception pour garantir que chaque décision renforce la stratégie bioclimatique globale du projet.

Le Coefficient de Résilience Climatique (CRC) : préparer les bâtiments aux défis de demain

Le dérèglement climatique n’est plus une hypothèse lointaine mais une réalité qui s’impose au secteur de la construction. Les événements extrêmes – canicules, inondations, tempêtes – deviennent plus fréquents et plus intenses, mettant à l’épreuve la résilience de nos bâtiments. Face à ce constat, un nouvel indicateur émerge comme essentiel : le Coefficient de Résilience Climatique (CRC).

Le CRC évalue la capacité d’un bâtiment à maintenir ses fonctions essentielles et à protéger ses occupants face aux aléas climatiques actuels et futurs. Contrairement aux approches traditionnelles qui se basent uniquement sur les données climatiques historiques, cet indicateur intègre les projections climatiques pour les 50 à 100 prochaines années.

Julien Mercier, ingénieur en génie climatique chez Egis, témoigne de l’importance croissante de cet indicateur : « Lors de la conception du nouveau centre hospitalier de Toulouse, nous avons utilisé le modèle BIM pour calculer et optimiser le CRC du bâtiment. Nous avons simulé sa réponse à différents scénarios climatiques extrêmes : vagues de chaleur de +45°C pendant 15 jours consécutifs, inondations centennales, et tempêtes avec des vents de 150 km/h. Ces analyses nous ont permis d’identifier des vulnérabilités critiques qui n’apparaissaient pas avec les méthodes d’évaluation conventionnelles. »

Les résultats ont conduit à des modifications significatives du projet : surélévation des équipements critiques, renforcement de l’autonomie énergétique, systèmes de refroidissement passif redondants, et conception d’enveloppes plus résistantes aux événements climatiques extrêmes. « Ces adaptations ont représenté un surcoût initial de 4,2%, mais les analyses coûts-bénéfices montrent un retour sur investissement en moins de 7 ans, sans même comptabiliser l’évitement de pertes potentiellement catastrophiques en cas d’événement majeur », précise Julien.

Le calcul du CRC s’appuie sur une méthodologie en trois temps. D’abord, une évaluation des risques climatiques spécifiques à la localisation du projet, basée sur les modèles climatiques régionalisés du GIEC. Ensuite, une analyse de la vulnérabilité du bâtiment face à ces risques, en examinant systématiquement chaque système et composant. Enfin, une quantification de la capacité d’adaptation, qui évalue comment le bâtiment peut maintenir ses fonctions essentielles malgré ces perturbations.

L’intégration du CRC dans le processus BIM permet de tester virtuellement différentes stratégies d’adaptation et d’identifier les solutions optimales en termes de coût-efficacité. Par exemple, pour un projet de bureaux à Bordeaux, l’équipe de Julien a pu démontrer que l’investissement dans une façade à double peau ventilée naturellement était plus rentable à long terme qu’un système de climatisation surdimensionné, tout en offrant une meilleure résilience en cas de panne électrique prolongée.

« La véritable valeur du CRC réside dans sa capacité à transformer la résilience climatique d’une préoccupation vague en un paramètre quantifiable et optimisable », souligne Julien. « Les maîtres d’ouvrage qui étaient initialement réticents à investir dans l’adaptation climatique changent radicalement d’avis lorsqu’ils voient les analyses de risques chiffrées et les scénarios de défaillance simulés. »

Pour intégrer le CRC dans votre pratique BIM, commencez par vous familiariser avec les projections climatiques locales disponibles auprès de Météo France ou du portail DRIAS. Utilisez ensuite des outils comme Pathfinder pour les simulations d’évacuation, ou Resilient Design Modeling pour Revit afin d’évaluer la performance de votre bâtiment face aux aléas climatiques. Établissez un seuil minimal de CRC pour tous vos projets et incluez cet indicateur dans vos revues de conception régulières.

L’Indice d’Efficience Ressource (IER) : optimiser chaque goutte d’eau et kilowatt

À l’heure où les ressources naturelles deviennent plus précieuses que jamais, l’optimisation de leur utilisation dans les bâtiments n’est plus un luxe mais une nécessité économique et environnementale. L’Indice d’Efficience Ressource (IER) émerge comme l’indicateur BIM le plus complet pour mesurer et maximiser l’efficacité avec laquelle un bâtiment utilise l’énergie, l’eau et les matériaux tout au long de son cycle de vie.

Contrairement aux approches traditionnelles qui traitent séparément ces différentes ressources, l’IER adopte une vision systémique qui révèle les interdépendances et permet d’identifier des optimisations impossibles à détecter autrement.

Marie Dupont, directrice développement durable chez Vinci Construction, partage son expérience : « Sur notre projet de campus d’entreprise à Lyon, nous avons utilisé l’IER comme boussole dès la programmation. En modélisant les flux de ressources dans notre maquette BIM, nous avons découvert des synergies étonnantes. Par exemple, la récupération des calories des eaux grises combinée à un système de stockage thermique saisonnier nous a permis de réduire les consommations énergétiques de 37% par rapport à un bâtiment RT2012, tout en diminuant la consommation d’eau de 42%. Ce qui est fascinant, c’est que ces optimisations n’auraient jamais été identifiées si nous avions traité l’énergie et l’eau comme des systèmes séparés. »

L’IER se calcule en évaluant l’efficacité des flux de ressources à travers le bâtiment, depuis leur entrée jusqu’à leur sortie ou réutilisation. Pour l’énergie, cela implique d’analyser non seulement les besoins bruts, mais aussi les cascades énergétiques – comment l’énergie peut être utilisée plusieurs fois à différents niveaux de qualité avant de quitter le système. Pour l’eau, l’indice évalue la captation, l’utilisation, le traitement et la réutilisation potentielle. Pour les matériaux, il quantifie l’efficacité avec laquelle la matière est utilisée, depuis la minimisation des chutes jusqu’à la facilité de maintenance et de remplacement.

La puissance de cet indicateur réside dans sa capacité à révéler le coût réel des inefficiences. « Lorsque nous avons présenté l’analyse IER au maître d’ouvrage, montrant que certains choix apparemment économiques en phase construction généraient des surcoûts d’exploitation considérables, le débat sur le budget initial s’est transformé en discussion sur le coût global », poursuit Marie. « Des éléments comme les systèmes de récupération d’eau de pluie ou les façades adaptatives, initialement écartés pour des raisons budgétaires, ont été réintégrés lorsque leur impact sur l’IER global a été démontré. »

L’intégration de l’IER dans le processus BIM nécessite une modélisation détaillée des flux de ressources, qui va au-delà de la simple géométrie ou des caractéristiques thermiques. Chaque composant du bâtiment doit être enrichi d’attributs relatifs à sa consommation de ressources en phase d’exploitation, mais aussi à son empreinte en termes de fabrication et de fin de vie.

Cette approche permet des analyses précédemment impossibles, comme l’optimisation simultanée de l’orientation du bâtiment pour maximiser les apports solaires passifs tout en réduisant les besoins en eau pour l’irrigation des espaces verts extérieurs.

Pour mettre en œuvre cet indicateur dans votre pratique, commencez par établir une cartographie complète des flux de ressources de votre projet. Utilisez des outils comme Ecotect, IES-VE ou les modules avancés de simulation de Revit pour modéliser ces flux et leurs interactions. Définissez ensuite des objectifs d’IER spécifiques pour chaque phase du projet et organisez des sessions de conception intégrée où ingénieurs, architectes et spécialistes durabilité collaborent pour optimiser cet indicateur de manière holistique.

De la mesure à l’action : transformer les indicateurs en avantage compétitif

Les cinq indicateurs que nous venons d’explorer – Empreinte Carbone Dynamique, Ratio de Circularité Matière, Indice de Performance Bioclimatique Intégré, Coefficient de Résilience Climatique et Indice d’Efficience Ressource – constituent bien plus qu’une liste de métriques à surveiller. Ensemble, ils forment un écosystème d’information qui transforme radicalement la façon dont nous concevons, construisons et exploitons les bâtiments durables.

« Les entreprises qui maîtrisent ces indicateurs BIM ne se contentent pas de répondre aux exigences de la RE2020, elles les dépassent systématiquement tout en réduisant leurs coûts », observe Philippe Martin, président de l’Observatoire du BIM. « Nos études montrent que les projets qui intègrent ces cinq indicateurs dès la programmation affichent une performance environnementale supérieure de 28% à la moyenne, tout en maintenant des budgets compétitifs. C’est la preuve que la donnée bien exploitée crée de la valeur tangible. »

L’implémentation de ces indicateurs n’est pas sans défis. Elle exige une montée en compétence des équipes, des investissements en outils logiciels, et surtout, une transformation culturelle qui place la donnée au cœur du processus décisionnel. Mais les retours sur investissement sont indéniables : différenciation commerciale, conformité réglementaire anticipée, réduction des risques et création de valeur à long terme.

Pour les professionnels qui souhaitent s’engager dans cette voie, une approche progressive est recommandée. Commencez par implémenter l’Empreinte Carbone Dynamique, l’indicateur le plus directement lié aux exigences RE2020, puis intégrez progressivement les autres métriques à mesure que vos équipes et processus mûrissent.

Rappelez-vous que l’objectif n’est pas la collecte de données pour elle-même, mais la création d’un cercle vertueux où la mesure conduit à l’amélioration, qui elle-même affine la mesure. Comme le résume Marie Dupont : « Les indicateurs BIM ne sont pas une fin en soi, mais les instruments de navigation qui nous permettent d’atteindre notre destination : des bâtiments qui respectent la planète tout en créant de la valeur pour leurs utilisateurs et propriétaires. »

À l’heure où le secteur du bâtiment doit se réinventer face aux défis climatiques et réglementaires, ces cinq indicateurs BIM constituent votre meilleure boussole pour naviguer vers un avenir plus durable et plus profitable. La question n’est plus de savoir si vous devez les adopter, mais quand et comment vous allez transformer votre pratique pour en tirer pleinement parti.

Car dans un monde où la donnée est le nouveau pétrole, ceux qui sauront extraire l’intelligence de leurs modèles BIM auront un avantage décisif. Et vous, quels indicateurs suivez-vous déjà, et lesquels allez-vous implémenter dans votre prochain projet ?