Importance de la durabilité urbaine

Dans un monde en constante évolution, la durabilité urbaine est devenue une nécessité incontournable. Les villes, avec leur concentration de populations et d’activités, sont souvent les plus grandes sources de pollution et de consommation de ressources. La durabilité urbaine ne se limite pas seulement à réduire l’empreinte écologique, mais vise également à créer des espaces de vie où qualité de vie et respect de l’environnement se rencontrent.

Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment les villes peuvent continuer à croître tout en préservant l’environnement. En réalité, la durabilité urbaine implique plusieurs aspects essentiels :

- Économie circulaire : Repenser la gestion des déchets en valorisant des matériaux pour réduire les déchets ultimes.

- Espaces verts : Créer et maintenir des zones vertes pour réguler le climat local et améliorer la qualité de l’air.

- Logement abordable : Promouvoir des constructions qui respectent des normes écologiques tout en restant accessibles.

Ainsi, la durabilité urbaine n’est pas juste un impératif moral, mais aussi une opportunité économique. Les villes qui adoptent des pratiques durables peuvent devenir des lieux d’innovation, attirant des entreprises et des talents. Par exemple, des initiatives comme la création de jardins communautaires dans des quartiers auparavant négligés non seulement améliorent l’esthétique mais aussi favorisent le lien social et l’auto-suffisance alimentaire.

L’innovation technologique au service des villes

L’innovation technologique joue un rôle crucial dans la transformation des villes traditionnelles en villes intelligentes. Imaginez un instant vivre dans une ville où les services s’adaptent à vos besoins en temps réel. C’est le rêve d’une vie quotidienne simplifiée grâce à la technologie. Prenons quelques exemples concrets :

- Systèmes d’éclairage intelligents : Des lampadaires qui s’allument seulement lorsque quelqu’un s’en approche, grâce aux capteurs de mouvement. Cela économise non seulement de l’énergie, mais améliore la sécurité.

- Applications de mobilité : Des plateformes qui vous renseignent sur les meilleures routes à suivre en fonction des embouteillages ou des disponibilités de transports en commun. Cela incite davantage de citoyens à laisser leur voiture au garage et à utiliser les transports en commun.

- Réseaux de capteurs de qualité de l’air : Ces dispositifs détectent la pollution et envoient des alertes en temps réel. Vous pouvez donc adapter vos activités en fonction des niveaux de pollution, ce qui devient essentiel, notamment durant les jours de forte pollution.

Le développement technologique va de pair avec une approche inclusive et participative. Les citoyens doivent être les acteurs de ce changement. Par exemple, une application mobile pourrait permettre aux habitants de signaler des problèmes dans leur quartier, comme des nids-de-poule ou des décharges illégales. Ces rapports peuvent alors être directement intégrés aux systèmes de gestion municipaux, accélérant ainsi les interventions.

Pour illustrer cette synergie entre technologie et durabilité, examinons le cas de Barcelone. La ville catalane a intégré des capteurs dans les poubelles publiques pour mesurer leur niveau de remplissage. Cela permet à la municipalité d’optimiser les tournées de collecte des déchets, réduisant ainsi les coûts et l’empreinte carbone associée.

Il est donc évident que l’innovation technologique, lorsqu’elle est intégrée dans une vision de durabilité urbaine, peut transformer les défis en opportunités. Mais comment ces idéaux se manifestent-ils dans la réalité de nos villes ?

Dans les années à venir, une collaboration accrue entre administrations, entreprises technologiques et citoyens sera essentielle. Ce nouveau paradigme permettra non seulement d’améliorer l’efficacité des services urbains, mais également de rendre les villes plus résilientes face aux crises environnementales et sociales.

Pour résumer, l’importance de la durabilité urbaine et de l’innovation technologique n’est pas simplement une question d’amélioration locale, mais également de création d’une vision pour le futur. Ce futur doit être partagé, où chacun a un rôle à jouer et où les bénéfices de cette transformation sont visibles pour tous.

En conclusion, la convergence entre durabilité et innovation technologique est essentielle pour bâtir des villes résilientes, inclusives et durables. Ce chemin ne sera pas sans défis, mais avec une approche collaborative et des outils adéquats, nous avons l’opportunité de métamorphoser nos environnements urbains en lieux où chacun souhaite vivre, interagir et s’épanouir.

Ainsi, alors que nous avançons dans cette discussion, il devient crucial de comprendre comment ces concepts vont interagir pour résoudre les problèmes qui se posent dans la ville du futur.

Défis de la ville du futur

Changement climatique et urbanisation croissante

Alors que nous poursuivons notre exploration des villes de demain, il est inévitable d’aborder les défis majeurs qui se profilent à l’horizon. Le changement climatique est sans conteste l’un des plus pressants. Chaque année, nous constatons des problématiques de plus en plus graves : des vagues de chaleur, des inondations, des tempêtes et une élévation du niveau de la mer. Ces phénomènes mettent en péril non seulement les infrastructures urbaines, mais aussi la qualité de vie des habitants.

Prenez l’exemple de Miami. Cette ville fait face à des inondations fréquentes dues à la montée des eaux. Les autorités locales investissent massivement dans des infrastructures améliorées, mais la réalité est que la croissance urbaine continue ; davantage de personnes affluent vers ces zones à risque en quête de nouvelles opportunités. Ce paradoxe souligne la tension entre les besoins en logement et la nécessité de laisser certaines zones sans développement.

Quelques faits à considérer :

- Selon les prévisions, d’ici 2050, près de 68% de la population mondiale vivra dans des villes.

- Les villes sont responsables d’environ 70% des émissions mondiales de CO2.

Il est donc impératif que les décideurs prennent conscience de l’impact de l’urbanisation sur l’écosystème global. Établir des normes de construction plus strictes, renforcer les infrastructures vertes et encourager l’utilisation des énergies renouvelables devraient devenir des priorités dans le développement urbain.

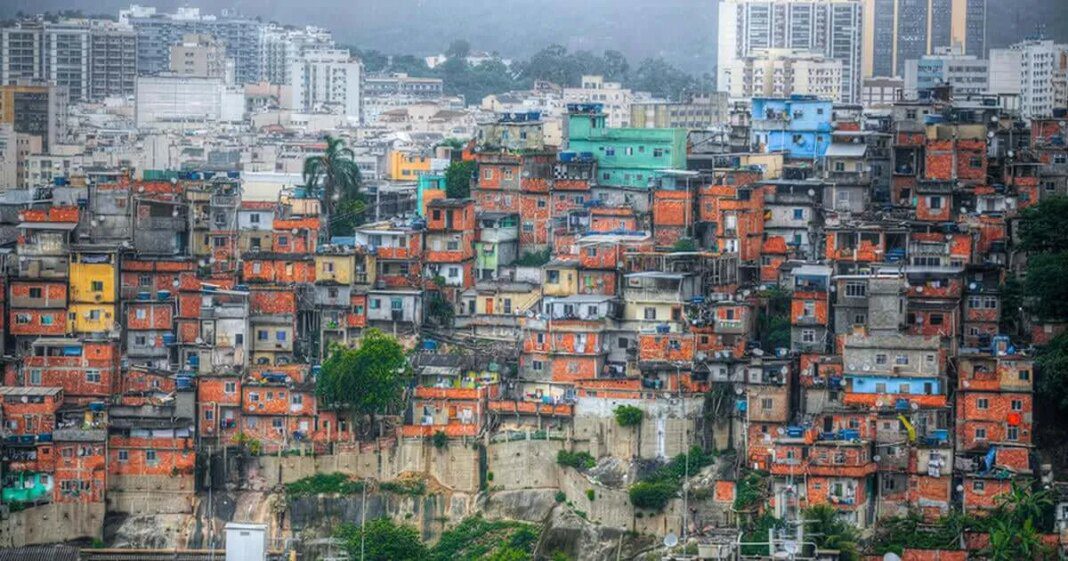

Pression sur les ressources naturelles et énergétiques

Un autre défi d’une ampleur considérable réside dans la pression croissante sur nos ressources naturelles et énergétiques. L’urbanisation rapide engendre une consommation excessive de ressources, souvent bien au-delà des capacités de régénération de notre planète. Imaginez-vous dans une ville où l’accès à l’eau potable devient un luxe et où les coupures d’électricité se généralisent. Ce n’est pas une vision dystopique ; c’est une réalité qui approche à grands pas.

Voici quelques-uns des défis liés à l’épuisement des ressources :

- Eau : Dans plusieurs métropoles, notamment telles que Cape Town en Afrique du Sud, des crises de l’eau ont déjà eu lieu. En 2018, cette ville a été sur le point d’atteindre le fameux “Jour de la fin de l’eau”. La pression sur les réseaux d’approvisionnement en eau est amplifiée par le changement climatique, qui modifie les régimes de précipitation.

- Énergie : Avec l’augmentation des populations urbaines, la demande énergétique grimpe en flèche. La plupart des infrastructures énergétiques existantes reposent encore sur des sources non renouvelables. Les pics de consommation sont souvent difficiles à gérer, entraînant des coupures et un stress sur les réseaux électriques.

- Pollution et déchets : Les décharges urbaines débordent et le recyclage tarde à prendre une place centrale dans les politiques municipales. Une gestion inefficace des déchets conduit à des problèmes de santé publique et à une détérioration des conditions de vie.

Il est donc crucial que les villes adoptent une approche proactive afin de trouver des solutions durables aux problèmes de consommation des ressources. Voici quelques pistes :

- Conservation de l’eau : La mise en place de systèmes de collecte des eaux de pluie et le recyclage des eaux grises peuvent considérablement réduire la dépendance aux sources d’eau traditionnelles.

- Énergies renouvelables : Installer des panneaux solaires sur les toits des bâtiments urbains et investir dans des projets d’énergies éoliennes sont des solutions prometteuses pour réduire la dépendance aux énergies fossiles.

- Systèmes de gestion des déchets : En développant des programmes de recyclage et de compostage, les villes peuvent réduire la quantité de déchets envoyés en décharge tout en valorisant les ressources.

Dans cette quête de résilience, la collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle. Par exemple, à San Francisco, un partenariat entre la ville et des entreprises locales a permis de réduire le volume des déchets envoyés en décharge de 80% grâce à la sensibilisation des citoyens et à l’implantation de structures de tri des déchets.

En concluant cette section, il devient clair que les défis du changement climatique et la pression sur les ressources naturelles et énergétiques requièrent une action collective et une collaboration innovante. Les villes de demain doivent s’engager à développer des solutions durables qui non seulement répondent aux besoins actuels, mais préparent également le terrain pour les générations futures. Face à ces enjeux, il incombe à chacun d’entre nous, en tant que résidents, planificateurs urbains, et décideurs, de bâtir un avenir durable pour tous. Par la sensibilisation et l’engagement communautaire, nous pouvons promulger des changements significatifs qui transformeront nos environnements urbains en véritables modèles de durabilité.

Solutions durables pour les villes

Urbanisme vert et espaces publics inclusifs

À mesure que nous prenons conscience des défis liés à l’urbanisation croissante et au changement climatique, il est temps de nous concentrer sur les solutions durables qui peuvent transformer nos villes en lieux plus vivables et respectueux de l’environnement. L’urbanisme vert se présente comme un axe central à cette transformation. Imaginez un cadre de vie où la nature est intégrée dans chaque aspect de la ville, offrant ainsi aux citoyens des espaces où ils peuvent se détendre, se rassembler et profiter de l’air frais.

L’urbanisme vert ne concerne pas seulement la création de jardins et de parcs, bien qu’ils soient essentiels. C’est également une approche globale qui comprend des éléments comme :

- La permaculture : Concevoir des espaces qui respectent les cycles naturels et favorisent la biodiversité.

- Les surfaces perméables : Utiliser des pavés et matériaux qui permettent à l’eau de pluie de pénétrer dans le sol, réduisant ainsi les inondations urbaines.

- Les toits verts : Transformer les toits en espaces verts qui non seulement régulent la température, mais offrent aussi des zones de vie pour la faune et des lieux de rencontre pour les habitants.

Prenons l’exemple de l’initiative “High Line” à New York, qui a transformé une ancienne ligne de train aérienne en un parc linéaire verdoyant. Ce projet offre non seulement un espace de loisir pour les citadins, mais a également favorisé des développements immobiliers durables tout en augmentant la biodiversité en milieu urbain.

Mais l’urbanisme vert ne se limite pas aux espaces extérieurs. La création d’espaces publics inclusifs est tout aussi cruciale pour favoriser l’interaction sociale et créer des communautés résilientes. Voici quelques initiatives :

- Accès universel : Concevoir des espaces publics qui accueillent tout le monde, y compris les personnes à mobilité réduite, les enfants et les personnes âgées.

- Zones de convivialité : Créer des lieux où les gens peuvent se rencontrer, se parler et interagir. Cela pourrait inclure des amphithéâtres en plein air, des cafés de quartier ou des marchés locaux.

Ainsi, une ville durable est aussi une ville qui garde ses citoyens au centre de son développement. Promouvoir des espaces publics qui encouragent la sociabilité n’aide pas seulement à bâtir des communautés fortes, mais améliore également la santé mentale et physique des habitants.

Mobilité durable et transports en commun efficaces

L’autre face essentielle d’une ville durable est la mobilité. La transition vers des modes de transport durables est cruciale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air. À ce sujet, il est temps de repenser la façon dont nous nous déplaçons au sein de nos villes.

D’abord, la mise en place de transports en commun efficaces est primordiale. Pensez à une journée où vous pouvez vous déplacer aisément d’un bout à l’autre de la ville sans avoir à dépendre de votre voiture. Voici quelques éléments qui peuvent renforcer ce système :

- Fréquence des services : Augmenter la fréquence des bus et des trains pour réduire le temps d’attente et offrir des alternatives fiables à la voiture.

- Accessibilité : Assurer que tous les moyens de transport en commun sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

- Tarification abordable : Mettre en place des systèmes de tarification qui favorisent l’usage des transports en commun, comme des abonnements mensuels à prix réduit.

Un exemple parlant est le réseau de tramway de Zurich, en Suisse. Grâce à une intégration harmonieuse entre les différents modes de transport, les Zurichois peuvent facilement naviguer dans la ville tout en minimisant leur impact environnemental.

Par ailleurs, les mobilités douces, comme le vélo et la marche, revêtent une importance capitale. En développant des infrastructures adaptées, telles que des pistes cyclables sécurisées et des trottoirs larges, on encourage les citoyens à choisir ces modes de transport. Voici quelques initiatives à envisager :

- Programmes de vélos en libre-service : Offrir des options de location de vélos accessibles et pratiques pour encourager les déplacements à deux roues.

- Design convivial : Créer des abonnements pour les trottinettes électriques ou des zones piétonnes attractives pour favoriser les interactions communautaires.

- Éducation et sensibilisation : Mettre en place des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits des transports durables pour la santé et l’environnement, incitant ainsi les citoyens à changer leurs habitudes.

Pour illustrer, citons le cas de Copenhague, où plus de 62% des habitants se déplacent quotidiennement à vélo. Cette culture du vélo a été rendue possible grâce à d’importants investissements dans des infrastructures adaptées et une volonté collective d’adopter des modes de transport durables.

En conclusion, les solutions durables pour les villes reposent sur un urbanisme vert qui intègre les espaces publics inclusifs ainsi qu’une mobilité durable qui favorise les transports en commun efficaces. En adoptant ces pratiques, nous pouvons contribuer à créer des environnements urbains plus sains, plus inclusifs et plus résilients, où chaque citoyen se sent chez lui. La transition vers des villes durables est une aventure enthousiasmante qui requiert la coopération de tous les acteurs de la société, mais les bénéfices en devenir seront incommensurables pour les générations à venir. À nous de jouer !

Technologies innovantes pour les villes intelligentes

Systèmes de gestion des déchets connectés

Alors que nous avons exploré les solutions durables pour les villes, il est maintenant temps de plonger dans l’univers fascinant des technologies innovantes qui transforment la manière dont nous gérons nos environnements urbains. L’un des défis les plus pressants auxquels font face nos villes est la gestion des déchets. C’est ici que les systèmes de gestion des déchets connectés entrent en jeu, permettant une approche plus efficace et durable.

Imaginez une ville où les camions de collecte des déchets savent précisément quand une poubelle est pleine et où ils doivent se rendre. C’est possible grâce à des capteurs intégrés dans les récipients de déchets. Ces capteurs mesurent le niveau de remplissage et envoient des données en temps réel à un système centralisé. Voici quelques avantages de cette technologie :

- Optimisation des itinéraires : Au lieu de suivre un itinéraire fixe, les camions peuvent adapter leur parcours en fonction des informations sur les niveaux de déchets, réduisant ainsi le temps et le carburant utilisés.

- Réduction des coûts : En améliorant l’efficacité des collectes, les villes peuvent réaliser des économies considérables sur les dépenses liées aux services de déchets.

- Amélioration de la propreté : En évitant les débordements de poubelles, on contribue à maintenir les espaces publics propres et à prévenir la prolifération des nuisibles.

Prenons l’exemple de San Francisco, qui a déployé des poubelles intelligentes dans toute la ville. Ces poubelles sont équipées de capteurs et peuvent communiquer directement avec le service de collecte, signalant quand elles sont pleines. Cela a permis de réduire considérablement les coûts d’exploitation des camions de ramassage et a également amélioré la propreté des rues.

En parallèle, certains systèmes vont même plus loin en intégrant des technologies d’intelligence artificielle pour analyser les données collectées, permettant ainsi d’anticiper les besoins futurs en matière de gestion des déchets. Cela constitue un pas en avant vers une gestion plus intégrée et proactive des ressources urbaines.

Utilisation de l’intelligence artificielle dans la planification urbaine

En parlant de l’intelligence artificielle (IA), elle joue un rôle de plus en plus prépondérant dans la planification urbaine. Cette technologie a le potentiel de révolutionner la façon dont les villes sont conçues et gérées, en proposant des solutions intelligentes aux problèmes complexes des environnements urbains.

L’IA permet d’analyser de grandes quantités de données provenant de diverses sources, qu’il s’agisse de la circulation, des niveaux de pollution, ou des comportements des citoyens. Voici plusieurs façons d’utiliser l’IA pour améliorer la planification urbaine :

- Analyse de données en temps réel : Grâce à des capteurs et des appareils IoT (Internet des objets), les données peuvent être collectées en continu, offrant ainsi une vue d’ensemble dynamique de la ville. Cela aide les urbanistes à identifier les problèmes, comme les embouteillages ou les zones de forte pollution.

- Modélisation prédictive : L’IA peut prédire les besoins futurs en matière de logement, d’infrastructure, et de services en se basant sur des tendances historiques et des scénarios de croissance. Cela aide les décideurs à anticiper les besoins et à créer des plans d’urbanisme robustes et adaptés aux exigences du futur.

- Optimisation des ressources : En utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique, les villes peuvent optimiser la distribution de ressources comme l’eau, l’électricité, et même les services de transport public. Par exemple, l’IA peut aider à réguler les systèmes d’éclairage public en fonction de la densité de la circulation piétonnière et automobile.

Un projet emblématique est celui de la ville de Rotterdam, qui utilise l’IA pour optimiser le trafic en temps réel et réduire les temps d’attente aux feux de circulation. Ce système intelligent ajuste les feux en fonction de la densité de circulation, contribuant ainsi à réduire la congestion et à améliorer la qualité de l’air.

Cependant, l’intégration de l’IA dans la planification urbaine doit également prendre en compte les défis tels que la protection de la vie privée et la sécurité des données. Les villes doivent s’assurer que les informations collectées ne sont pas exploitées de manière abusive et que les citoyens sont informés des pratiques de gestion des données.

Dans ce cadre, la participation citoyenne est cruciale. Les urbanistes doivent engager les habitants dans le processus de planification et de mise en œuvre des technologies. Par exemple, les applications d’urbanisme participatif permettent aux citoyens de donner leur avis sur des projets, contribuant ainsi à bâtir un consensus sur les décisions importantes.

En conclusion, l’intégration de systèmes de gestion des déchets connectés et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la planification urbaine représentent des avancées majeures pour la création de villes intelligentes. Ces technologies permettent non seulement de répondre aux défis actuels, mais aussi d’anticiper et de façonner l’avenir de nos environnements urbains. Les villes qui adoptent ces innovations verront non seulement une amélioration de la qualité de vie pour leurs citoyens, mais également une réduction de leur empreinte écologique.

Collaboration et participation citoyenne

Co-création des espaces urbains

Nous avons exploré comment les technologies innovantes pourraient transformer nos villes en espaces plus intelligents et durables. Cependant, aucune de ces avancées ne peut véritablement prospérer sans la collaboration et la participation active des citoyens. La co-création des espaces urbains constitue un des moyens les plus efficaces pour y parvenir. Plutôt que d’adopter une démarche top-down où les décisions sont imposées de manière unilatérale, il est essentiel d’impliquer les habitants dans le processus de conception.

Imaginez un quartier où les résidents sont consultés sur le type d’espaces publics qu’ils souhaitent. Cela pourrait passer par l’organisation d’ateliers où les habitants échangent des idées et expriment leurs besoins. Par exemple, à Bordeaux, un projet de réaménagement d’un parc a été lancé avec la participation des citoyens. Au cours de séances de brainstorming, les habitants ont pu proposer des aménagements adaptés à leur mode de vie, comme des aires de jeux, des jardins communautaires et des zones de détente. Le résultat est un espace partagé qui reflète les désirs et les attentes de la communauté.

Voici quelques bénéfices de la co-création dans l’urbanisme :

- Renforcement du lien social : En travaillant ensemble à la création d’un espace, les résidents nouent des relations et renforcent le tissu social du quartier.

- Sensibilisation et éducation : Les ateliers et consultations incitent les participants à comprendre les enjeux urbains, ce qui favorise une culture de responsabilité partagée.

- Projets adaptés aux besoins réels : La co-création permet de s’assurer que les projets répondent bien aux besoins locaux, évitant ainsi les investissements dans des infrastructures qui ne trouveraient pas de public.

Pour faciliter ce processus, plusieurs méthodes peuvent être mises en place :

- Ateliers participatifs : Organiser des événements où les citoyens peuvent exprimer leurs idées et collaborer sur des projets.

- Plateformes numériques : Utiliser des applications et des sites web pour recueillir les opinions et les suggestions des habitants sur divers projets de développement urbain.

- Prototypes temporaires : Créer des installations temporaires, comme des pop-ups de parcs ou de marchés, pour tester des idées et observer la réaction des citoyens avant de s’engager dans des projets plus permanents.

En somme, la co-création des espaces urbains est un processus enrichissant qui non seulement contribue à concevoir des lieux désirés par les citoyens, mais améliore également leur engagement dans la vie de la communauté.

Implication des citoyens dans la prise de décisions municipales

Au-delà de la co-création des espaces urbains, l’implication des citoyens dans la prise de décisions municipales constitue un élément clé de la démocratie participative. Il ne suffit pas de demander l’avis des habitants ; il est essentiel qu’ils soient réellement entendus et que leurs suggestions soient intégrées dans les politiques publiques.

Prenons l’exemple de Paris avec la mise en place du budget participatif. Ce dispositif permet aux Parisiens de soumettre des projets qui peuvent être financés par une part du budget de la ville. Les habitants peuvent proposer des idées allant de la rénovation d’un parc à la construction d’une nouvelle bibliothèque, et les projets sont ensuite votés par la communauté. En 2020, plus de 100 millions d’euros ont été alloués à des projets issus de cette initiative, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance à la ville.

Voici quelques éléments clés à considérer pour favoriser l’implication citoyenne dans la prise de décision :

- Transparence : Les élus doivent communiquer clairement sur les processus décisionnels et les critères qui guident leurs choix, afin de renforcer la confiance des citoyens.

- Accessibilité : Les réunions et consultations doivent être accessibles à tous, en tenant compte des horaires, des lieux et des formats de communication. Il est crucial que toutes les voix soient entendues, y compris celles des populations marginalisées.

- Formation et sensibilisation : Offrir des formations aux citoyens sur les processus politiques et les enjeux urbains peut les aider à formuler des propositions éclairées et pertinentes.

- Feedback continu : Encourager un dialogue continu entre les citoyens et les autorités municipales est essentiel. Les municipalités doivent non seulement écouter, mais aussi rendre compte de la manière dont les retours des citoyens sont pris en compte.

Ce type d’implication ne doit pas être perçu comme une simple formalité, mais comme une opportunité de bâtir des communautés plus solides et résilientes. Lorsque les citoyens sont activement engagés dans le processus décisionnel, ils deviennent acteurs de leur environnement. Cela peut également conduire à des décisions plus éclairées, en tenant compte des besoins réels de la population.

En conclusion, la collaboration et la participation citoyenne sont fondamentales pour construire des villes durables et intelligentes. La co-création des espaces urbains et l’implication des habitants dans les prises de décisions sont deux leviers puissants pour renforcer les liens sociaux, améliorer la qualité de vie et favoriser la responsabilité partagée. En faisant entendre les voix de tous, nous créons des environnements urbains qui non seulement répondent aux besoins d’une population diverse, mais qui sont également conçus collectivement, reflétant ainsi les valeurs et les aspirations de la communauté. C’est en unissant nos forces, nos idées et nos engagements que nous pouvons véritablement transformer nos villes en lieux d’épanouissement pour tous.