La neutralité carbone territoriale en France vise à équilibrer les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec leur absorption, dans une perspective d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ce défi est particulièrement crucial dans le secteur du bâtiment, responsable d’une part importante des émissions territoriales.

- Contexte et enjeux de la neutralité carbone territoriale en France

- Le rôle des collectivités françaises dans la lutte contre les émissions du secteur bâtiment

- Actions concrètes des collectivités pour le secteur du bâtiment

- Les défis sociaux liés à la transition vers la neutralité carbone dans le bâtiment

- Conclusion

- Questions fréquemment posées

Le bâtiment concentre aujourd’hui près d’un tiers des émissions nationales de GES, principalement liées à la consommation énergétique et à l’usage des matériaux. Les collectivités françaises occupent une position centrale dans cette transition énergétique puisqu’elles pilotent les politiques locales, coordonnent les acteurs du territoire et adaptent les solutions aux réalités spécifiques de leurs zones.

Vous découvrirez comment ces collectivités relèvent le défi du bâtiment en mettant en œuvre des stratégies innovantes et participatives pour réduire durablement l’empreinte carbone territoriale.

Contexte et enjeux de la neutralité carbone territoriale en France

La neutralité carbone territoriale repose sur l’objectif d’atteindre un équilibre carbone entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et leur absorption sur un territoire donné. La France s’est engagée à atteindre cet objectif d’ici 2050, conformément aux ambitions fixées par la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC). Cette stratégie définit une feuille de route précise pour réduire les émissions dans tous les secteurs clés.

Le secteur du bâtiment occupe une place majeure dans ces émissions territoriales. Il représente environ 25 % des émissions nationales de GES, principalement liées à la consommation énergétique pour le chauffage, la climatisation, et l’utilisation des matériaux de construction. Ce poids important explique pourquoi le bâtiment est au cœur des politiques locales et nationales visant la transition énergétique.

La SNBC encadre cette transition avec plusieurs impératifs :

- Réduction progressive des budgets carbone alloués aux différents secteurs, dont le bâtiment.

- Promotion de la rénovation énergétique des bâtiments existants pour améliorer leur performance thermique.

- Encouragement à la construction neuve selon des standards environnementaux renforcés.

- Développement des énergies renouvelables et amélioration de la sobriété énergétique dans le bâti.

Ce cadre réglementaire national sert de guide aux collectivités territoriales qui doivent traduire ces grandes orientations en actions concrètes adaptées à leurs spécificités locales. La cohérence entre objectifs nationaux et initiatives locales est essentielle pour réussir la neutralité carbone à l’échelle des territoires.

Pour atteindre ces objectifs, il est également crucial d’intégrer les nouvelles technologies dans le secteur du bâtiment. En effet, la digitalisation du secteur du BTP pourrait considérablement augmenter la productivité tout en réduisant l’empreinte carbone.

Par ailleurs, avec l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, il est pertinent de se demander quel sera l’impact économique sur la région. Ces événements peuvent catalyser une transformation significative dans le domaine du bâtiment, tant en termes d’infrastructures que d’innovation.

Enfin, pour optimiser les opérations de construction et gérer efficacement le patrimoine immobilier, il serait judicieux d’adopter le Building Information Modeling (BIM). Un guide de recommandations pour le BIM a été élaboré afin d’aider les maîtres d’ouvrage publics à intégrer cette démarche dans leurs projets.

Le rôle des collectivités françaises dans la lutte contre les émissions du secteur bâtiment

Les collectivités territoriales constituent un levier majeur pour réduire les émissions liées au secteur du bâtiment. Leur planification stratégique s’appuie sur une gouvernance multi-niveaux, mêlant État, régions et acteurs locaux pour coordonner et amplifier l’impact des actions menées. La mobilisation territoriale devient un élément clé, car elle permet d’adapter les solutions aux réalités spécifiques de chaque territoire.

La co-construction locale avec les acteurs du territoire

La réussite des projets de neutralité carbone passe par une implication forte des acteurs locaux, qu’ils soient économiques, institutionnels ou citoyens. Les méthodes participatives favorisent un dialogue constructif autour des enjeux énergétiques et environnementaux. Cette co-construction augmente la pertinence des actions et leur acceptabilité sociale.

- Participation citoyenne : organisée à travers des ateliers, consultations publiques ou plateformes numériques, elle offre aux habitants la possibilité d’exprimer leurs attentes et de contribuer à la définition des priorités. Les retours collectés permettent d’ajuster les projets de rénovation ou de construction neuve en fonction des usages locaux.

- Engagement des acteurs économiques : entreprises du bâtiment, artisans locaux, bailleurs sociaux et associations environnementales sont invités à travailler ensemble. Ce partenariat facilite l’émergence de solutions innovantes adaptées au contexte territorial.

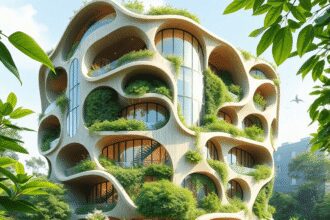

L’intégration des enjeux de biodiversité se traduit par une approche globale qui dépasse la simple réduction des émissions. Les projets territoriaux liés au bâtiment prennent en compte :

- La préservation ou la restauration des espaces naturels autour des constructions.

- Le choix de matériaux biosourcés favorisant le stockage carbone et limitant l’impact environnemental.

- L’aménagement d’espaces verts pour améliorer la qualité de vie et renforcer la résilience climatique locale.

Cette démarche holistique reflète une vision durable où le bâtiment s’inscrit dans un écosystème vivant dont il dépend étroitement.

Le rôle central des collectivités s’illustre par leur capacité à fédérer ces multiples parties prenantes. Elles orchestrent ainsi une dynamique collective indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux de neutralité carbone territoriale.

« Neutralité carbone territoriale : comment les collectivités françaises relèvent-elles le défi du bâtiment ? » repose largement sur cette mobilisation inclusive et collaborative, fondée sur une gouvernance partagée et une planification adaptée aux spécificités locales.

Parmi les outils à disposition, les normes écologiques BTP jouent un rôle essentiel dans la promotion d’une construction durable. Ces normes visent à réduire l’impact environnemental du secteur tout en garantissant la sécurité et la durabilité des bâtiments.

Cependant, il est également crucial de prévenir les effondrements structurels qui peuvent survenir dans certains bâtiments existants. Cela nécessite une attention particulière aux signes avant-coureurs tels que fissures ou bruits anormaux.

Exemples innovants : coopératives carbone territoriales

Les coopératives carbone territoriales incarnent une réponse innovante à la neutralité carbone territoriale. Elles reposent sur la planification stratégique et la mobilisation territoriale en engageant une gouvernance multi-niveaux, coordonnant l’État, les régions et les territoires. Par cette gouvernance intégrée, les collectivités renforcent leur rôle dans la co-construction locale avec des acteurs économiques et citoyens.

Ces coopératives développent des outils spécifiques pour calculer précisément les émissions carbone propres au territoire, tenant compte des particularités locales du secteur du bâtiment. Elles favorisent ainsi une meilleure connaissance des sources d’émissions et permettent de cibler des actions adaptées.

Quelques exemples concrets illustrent cette dynamique :

- Angers Loire Métropole a mis en place une coopérative carbone qui accompagne les acteurs publics et privés dans la réduction de leurs émissions. Ce dispositif a permis d’engager des chantiers de rénovation énergétique plus efficaces et d’intégrer des critères de biodiversité dans les projets urbains.

- La Rochelle Agglomération s’appuie sur sa coopérative pour piloter un plan local d’action bas-carbone, combinant suivi rigoureux des émissions et mobilisation citoyenne autour de pratiques durables.

Ces initiatives démontrent que l’implication forte des collectivités dans la planification locale et régionale crée un cadre propice à l’innovation. La mobilisation collective autour des coopératives carbone contribue à structurer un territoire résilient, capable de relever le défi du bâtiment avec pragmatisme et efficacité.

Actions concrètes des collectivités pour le secteur du bâtiment

Rénovation énergétique : leviers et financements adaptés

La rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la neutralité carbone territoriale. Les collectivités françaises multiplient les initiatives pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés, en s’appuyant sur des outils financiers adaptés et des partenariats stratégiques.

Programmes de soutien financier

Les collectivités mettent en place plusieurs dispositifs visant à encourager la rénovation énergétique :

- Aides directes aux propriétaires : subventions, primes ou crédits d’impôt facilitent la réalisation de travaux d’isolation, de remplacement des systèmes de chauffage ou encore d’amélioration de la ventilation.

- Fonds dédiés aux copropriétés : ces fonds soutiennent spécifiquement les immeubles collectifs souvent plus complexes à rénover.

- Dispositifs locaux complémentaires : certains territoires proposent des prêts à taux zéro ou des aides spécifiques pour les ménages modestes, renforçant ainsi l’équité dans l’accès à la transition énergétique.

Ces mécanismes financiers sont souvent combinés avec un accompagnement technique personnalisé, afin d’optimiser les choix d’amélioration énergétique et garantir leur pérennité.

Partenariats public-privé pour amplifier les rénovations

Les collectivités développent aussi des partenariats avec le secteur privé, notamment par :

- Des contrats de performance énergétique (CPE) où un prestataire se charge de financer et réaliser les travaux avant d’être rémunéré en fonction des gains énergétiques obtenus. Ce modèle réduit le risque financier pour la collectivité tout en assurant une efficacité réelle.

- Des plateformes collaboratives réunissant artisans locaux, bureaux d’études et financeurs pour structurer une filière locale performante autour de la rénovation.

- Des appels à projets innovants qui favorisent l’émergence de solutions techniques adaptées au contexte territorial (matériaux biosourcés, systèmes intelligents de gestion énergétique).

Ces coopérations permettent d’accélérer le rythme des rénovations tout en stimulant l’économie locale autour du bâtiment bas-carbone.

Impact sur la neutralité carbone territoriale

L’amélioration énergétique du parc immobilier est un axe majeur dans la stratégie territoriale. En réduisant significativement la consommation énergétique et les émissions associées, ces actions contribuent directement à respecter les objectifs fixés par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Les collectivités démontrent ainsi leur capacité à transformer concrètement le secteur du bâtiment, souvent pointé comme un défi majeur dans la transition écologique.

L’investissement dans la rénovation énergétique ne se limite pas au bénéfice environnemental : il génère également une dynamique économique locale grâce aux emplois créés dans le secteur du bâtiment durable et renforce la qualité de vie des habitants par un confort thermique amélioré.

Cette démarche s’inscrit dans une logique globale qui inclut aussi bien la construction neuve basse empreinte carbone que le développement des filières locales bas-carbone. Par exemple, l’approche novatrice de BAMB vise à transformer les bâtiments en banques de matériaux, offrant ainsi une solution durable et circulaire pour le secteur du bâtiment.

Construction neuve à faible empreinte carbone

Les nouvelles constructions sont soumises à des normes environnementales renforcées destinées à limiter leur impact carbone. Ces normes intègrent des exigences strictes sur la performance énergétique, favorisent la sobriété énergétique et imposent une réduction significative des émissions liées aux matériaux et aux processus de construction.

Plusieurs règles clés guident ces projets :

- Réduction des consommations énergétiques grâce à une meilleure isolation thermique, l’étanchéité à l’air et la conception bioclimatique.

- Utilisation prioritaire de matériaux issus de filières locales bas-carbone, comme le bois certifié ou les matériaux biosourcés, pour diminuer les émissions liées au transport et à la production.

- Intégration systématique d’énergies renouvelables sur site : panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, ou systèmes de récupération d’énergie contribuent à l’autonomie énergétique du bâtiment.

Les collectivités encouragent ces pratiques en adaptant leurs outils financiers et en valorisant les projets exemplaires dans leurs plans territoriaux. L’objectif vise aussi à renforcer la cohérence entre rénovation énergétique des bâtiments publics et privés existants et ces constructions neuves plus vertueuses.

Ce cadre favorise une dynamique territoriale où chaque nouveau bâtiment participe activement à la neutralité carbone territoriale : comment les collectivités françaises relèvent-elles le défi du bâtiment sans compromettre confort et fonctionnalité.

Développement des filières locales bas-carbone

Les collectivités françaises s’engagent activement dans le soutien aux entreprises locales spécialisées dans les matériaux écologiques et les techniques durables pour promouvoir le développement des filières locales bas-carbone. Cette approche présente un double avantage en favorisant à la fois la transition écologique des bâtiments et en stimulant l’économie territoriale. Voici les points clés à retenir :

- Soutien aux entreprises locales : les collectivités encouragent et financent les entreprises locales spécialisées dans la production de matériaux écologiques et les techniques durables, favorisant ainsi l’émergence de filières locales bas-carbone.

- Impact économique positif : en favorisant le développement de ces filières, les collectivités contribuent à dynamiser l’économie locale, créant des emplois et renforçant la résilience économique du territoire.

Cette approche collaborative entre les collectivités et les acteurs locaux constitue un pilier essentiel pour relever le défi de la neutralité carbone territoriale dans le secteur du bâtiment, en conciliant efficacité environnementale et prospérité économique locale.

Les défis sociaux liés à la transition vers la neutralité carbone dans le bâtiment

L’acceptabilité sociale constitue un enjeu majeur dans la réussite de la neutralité carbone territoriale. Les collectivités doivent impérativement assurer l’adhésion des citoyens aux mesures environnementales mises en place, sans quoi les actions risquent de rencontrer des résistances qui freinent leur mise en œuvre.

Sensibilisation et accompagnement des usagers sont indispensables pour favoriser un changement durable des comportements énergétiques. Cela passe par :

- Des campagnes d’information claires et accessibles, expliquant les bénéfices individuels et collectifs des rénovations énergétiques et des pratiques sobres.

- Un accompagnement personnalisé lors des projets de rénovation ou d’installation de systèmes bas-carbone, visant à lever les freins techniques, financiers ou culturels.

- L’implication des habitants dans la définition des projets pour renforcer leur sentiment de propriété et valoriser les initiatives locales.

Les changements attendus concernent notamment :

- La réduction de la consommation énergétique par une utilisation plus responsable du chauffage, de l’éclairage ou des appareils électroménagers.

- L’adoption de nouvelles technologies plus écologiques, comme les pompes à chaleur ou les panneaux solaires.

- La participation active aux dispositifs locaux, tels que les coopératives carbone ou les conseils citoyens dédiés au climat.

Cet équilibre entre information, dialogue et soutien se révèle essentiel pour que les efforts entrepris en faveur du climat deviennent une réalité tangible sur le territoire. Sans cette dynamique sociale portée par les collectivités, la transition vers une neutralité carbone dans le bâtiment resterait incomplète.

Pour garantir cette transition, il est crucial de concevoir une infrastructure résiliente qui s’adapte aux nouvelles normes environnementales. Cela inclut non seulement l’intégration de technologies écologiques mais aussi une approche d’économie circulaire qui optimise l’utilisation des ressources.

De plus, il est essentiel de prendre en compte certaines obligations légales pour une entreprise du bâtiment afin d’assurer la conformité des projets aux normes en vigueur. Enfin, explorer la préfabrication comme méthode alternative pourrait également favoriser une transition plus fluide vers cette neutralité carbone.

Conclusion

Dans l’avenir de la neutralité carbone du bâtiment, le rôle des collectivités territoriales est crucial. Pour relever le défi de la Neutralité carbone territoriale, il est essentiel de renforcer l’action collective à tous les niveaux territoriaux. Les efforts concertés des acteurs locaux, des citoyens et des entreprises sont indispensables pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par la France en matière de transition énergétique. En unissant leurs forces et leurs expertises, les collectivités françaises peuvent véritablement impulser un changement significatif dans le secteur du bâtiment et contribuer activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement commun est essentiel pour garantir un avenir durable et respectueux de l’environnement pour les générations futures.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que la neutralité carbone territoriale et pourquoi est-elle importante pour les collectivités françaises ?

La neutralité carbone territoriale désigne l’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption au niveau local. Elle est cruciale pour les collectivités françaises car elle permet de réduire l’impact environnemental, notamment dans le secteur du bâtiment, qui représente une part significative des émissions territoriales.

Quel est le rôle des collectivités françaises dans la transition énergétique du secteur du bâtiment ?

Les collectivités jouent un rôle central en planifiant stratégiquement, mobilisant les acteurs locaux, et favorisant la gouvernance multi-niveaux. Elles encouragent la co-construction avec les citoyens et intègrent les enjeux de biodiversité pour relever le défi du bâtiment bas carbone.

Comment les collectivités impliquent-elles les acteurs locaux et citoyens dans leurs projets liés à la neutralité carbone ?

Elles utilisent des méthodes participatives pour co-construire des projets avec les citoyens et acteurs économiques locaux. Cette implication favorise l’intégration des enjeux de biodiversité et assure une mobilisation territoriale efficace pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Quelles sont les initiatives innovantes mises en place par certaines collectivités françaises pour réduire les émissions carbone dans le bâtiment ?

Des coopératives carbone territoriales, comme celles d’Angers Loire Métropole ou La Rochelle Agglomération, développent des outils pour calculer et réduire spécifiquement les émissions locales. Ces initiatives illustrent une gouvernance intégrée entre l’État, régions et territoires.

Quels leviers financiers existent pour soutenir la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés ?

Les collectivités proposent des programmes de soutien financier adaptés ainsi que des partenariats public-privé afin d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants. Ces outils facilitent l’accès aux rénovations bas-carbone et encouragent l’investissement local.

Comment les normes environnementales renforcées influencent-elles la construction neuve à faible empreinte carbone ?

Les nouvelles constructions doivent respecter des normes strictes visant à limiter leur impact carbone. Cela inclut la sobriété énergétique, l’utilisation d’énergies renouvelables sur site, ainsi que le développement de filières locales bas-carbone favorisant une économie circulaire durable.