La sirène du métro traverse le matin parisien tandis qu’une foule compacte descend vers les quais bondés. Cette scène, répétée dans des centaines de villes à travers le monde, incarne l’espoir moderne : celui de transformer nos métropoles polluées en havres de durabilité grâce aux transports publics. Pourtant, derrière cette vision séduisante se cache une vérité que peu osent avouer. Les villes qui ont massivement investi dans leurs réseaux de transport en commun continuent de suffoquer sous le poids de leurs contradictions urbaines.Cette réalité dérangeante remet en question l’une des croyances les plus ancrées de l’urbanisme contemporain. Pendant que les décideurs politiques multiplient les lignes de tramway et étendent les réseaux de métro, pensant résoudre l’équation complexe de la ville durable, ils passent à côté de l’essentiel. La transformation authentique de nos espaces urbains ne se trouve pas dans une solution miracle, mais dans une approche révolutionnaire qui transcende les compartiments traditionnels de la planification urbaine.

L’illusion de la solution magique

L’erreur fondamentale de notre époque réside dans cette tendance humaine à chercher le remède universel, cette pilule magique qui résoudrait d’un coup tous les maux urbains. Les transports en commun sont devenus cette panacée moderne, portés par une logique séduisante mais dangereusement simpliste. Réduire la circulation automobile, diminuer les émissions, fluidifier les déplacements : sur le papier, l’équation semble parfaite.Cependant, cette vision unidimensionnelle ignore la nature profondément interconnectée des systèmes urbains. Une ville n’est pas une machine où l’on peut remplacer une pièce défaillante par une pièce neuve. C’est un organisme vivant où chaque élément influence tous les autres, créant des dynamiques complexes qui échappent aux solutions isolées.Considérons un instant cette réalité : une métropole peut disposer du réseau de transport public le plus performant au monde tout en demeurant profondément dysfonctionnelle. Ses habitants peuvent se déplacer efficacement entre des quartiers dépourvus d’espaces verts, des logements énergivores et des zones d’activité déconnectées de tout écosystème naturel. Le transport devient alors un simple pansement sur une plaie béante, masquant temporairement les symptômes sans traiter la maladie.Cette approche fragmentée révèle une incompréhension fondamentale de ce qui constitue véritablement une ville durable. La durabilité urbaine ne se mesure pas uniquement à la fréquence des bus ou à l’étendue du réseau ferroviaire, mais à la capacité d’un écosystème urbain à fonctionner en harmonie avec les cycles naturels et les besoins humains fondamentaux.

Les limites cachées du tout-transport

L’obsession pour les solutions de mobilité révèle une vision mécaniste de la ville qui ignore ses dimensions les plus essentielles. Quand une municipalité concentre ses efforts et ses budgets sur l’expansion de son réseau de transport, elle détourne implicitement les ressources d’autres secteurs tout aussi cruciaux pour la durabilité urbaine.Cette approche mono-focalisée génère des effets pervers souvent invisibles au premier regard. L’amélioration de la desserte d’un quartier peut par exemple accélérer sa gentrification, chassant les populations modestes vers des zones moins bien connectées. Le développement d’une ligne de métro peut stimuler la construction de tours de bureaux énergivores, augmentant paradoxalement l’empreinte carbone globale du secteur.Plus troublant encore, cette stratégie peut créer une forme de dépendance systémique. Les habitants, rassurés par l’efficacité des transports publics, acceptent plus facilement de vivre dans des logements mal isolés, loin de leurs lieux de travail, dans des quartiers dépourvus de commerces de proximité. Le transport efficient devient alors le facilitateur d’un mode de vie fondamentalement non durable.La véritable mesure de la durabilité urbaine ne réside pas dans la capacité à déplacer rapidement des millions de personnes, mais dans la réduction du besoin même de ces déplacements. Une ville authentiquement durable minimise les distances entre les fonctions vitales : habiter, travailler, se divertir, se soigner, s’éduquer. Elle crée des écosystèmes de proximité où la mobilité devient un complément, non une nécessité absolue.Cette perspective révèle l’une des contradictions majeures de l’urbanisme contemporain. En célébrant l’efficacité des transports publics, nous légitimisons implicitement l’étalement urbain et la séparation fonctionnelle qui caractérisent nos métropoles dysfonctionnelles. Nous traitons les conséquences sans jamais questionner les causes profondes.

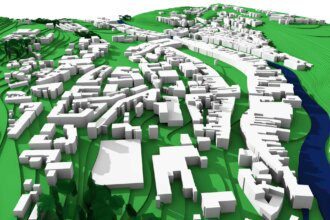

L’écosystème urbain : une symphonie complexe

Une ville véritablement durable fonctionne comme un écosystème naturel, où chaque élément nourrit et soutient les autres dans une danse complexe d’interdépendances. Cette vision systémique transforme radicalement notre compréhension des solutions urbaines. Au lieu de chercher LA solution, elle nous invite à orchestrer une multitude d’interventions coordonnées.L’énergie représente l’un de ces éléments fondamentaux souvent négligés dans les débats sur la mobilité. Une ville peut disposer d’un réseau de transport électrifié exemplaire tout en alimentant ses bâtiments avec une électricité produite par des centrales à charbon. L’apparente propreté des tramways et métros masque alors une pollution délocalisée, créant l’illusion de la durabilité sans en réaliser la substance.La gestion des déchets constitue un autre maillon essentiel de cette chaîne complexe. Les transports en commun concentrent les flux humains, générant des quantités massives de déchets dans les stations et aux arrêts. Sans une stratégie intégrée de réduction, réutilisation et recyclage, l’efficacité du transport se transforme en amplificateur de pollution. Plus troublant encore, l’infrastructure même des transports publics – rails, câbles, véhicules – représente une consommation considérable de matières premières et génère des déchets industriels souvent ignorés dans les bilans environnementaux.Les espaces verts révèlent peut-être le plus clairement cette nécessité d’intégration systémique. Ils ne constituent pas un simple ornement urbain, mais les poumons de la ville, régulant la température, purifiant l’air, gérant les eaux de ruissellement et offrant des espaces de régénération psychologique aux habitants. Un réseau de transport qui traverse des déserts de béton ne peut prétendre contribuer à la durabilité urbaine, peu importe son efficacité technique.

La question du logement : le cœur oublié

Aucune discussion sur la durabilité urbaine ne peut éluder la question centrale du logement, pourtant systématiquement reléguée au second plan derrière les préoccupations de mobilité. Cette hiérarchisation révèle une incompréhension profonde des besoins humains fondamentaux et de leur impact environnemental.Le logement représente en réalité le plus grand poste de consommation énergétique dans la plupart des villes développées. Des appartements mal isolés, chauffés par des systèmes inefficaces et équipés d’appareils énergivores, consomment infiniment plus d’énergie que les transports quotidiens de leurs occupants. Améliorer les performances thermiques du parc immobilier existant aurait un impact environnemental bien supérieur à l’extension de n’importe quel réseau de transport public.Cette réalité soulève des questions dérangeantes sur nos priorités collectives. Pourquoi investir des milliards dans de nouvelles infrastructures de transport quand des millions de logements existants gaspillent quotidiennement une énergie précieuse ? Cette contradiction révèle la nature profondément politique de nos choix urbains, où la visibilité des grands projets d’infrastructure l’emporte sur l’efficacité discrète mais massive des améliorations du bâti existant.L’emplacement du logement détermine également les besoins de mobilité bien plus que l’efficacité des transports publics. Un appartement situé dans un quartier mixte, où commerces, services et emplois coexistent, réduit naturellement les déplacements nécessaires. À l’inverse, le logement relégué en périphérie, même parfaitement desservi par les transports, maintient une dépendance structurelle aux déplacements quotidiens.Cette perspective révèle l’importance cruciale de la planification intégrée. Une politique de logement déconnectée de la stratégie de transport aboutit inévitablement à des incohérences coûteuses. Des quartiers résidentiels construits sans considération pour l’emploi local génèrent des flux pendulaires massifs que même les transports les plus efficaces peinent à absorber harmonieusement.

L’innovation systémique : vers un nouveau paradigme

Face à cette complexité, une nouvelle génération de villes expérimente des approches révolutionnaires qui transcendent les catégories traditionnelles de l’urbanisme. Ces expérimentations révèlent les contours d’un paradigme émergent où la durabilité naît de l’intégration plutôt que de l’optimisation de composants isolés.L’économie circulaire urbaine représente l’une de ces innovations systémiques les plus prometteuses. Au lieu de considérer les déchets comme un problème à évacuer, elle les transforme en ressources pour d’autres secteurs urbains. Les déchets organiques nourrissent l’agriculture urbaine, les eaux grises irriguent les espaces verts, les matériaux de démolition deviennent les fondations de nouveaux projets. Cette approche révolutionne l’ensemble des flux urbains, réduisant simultanément les besoins de transport de marchandises et l’empreinte environnementale de la ville.Les quartiers à énergie positive illustrent cette même logique d’intégration poussée. Ils combinent habitat passif, production d’énergie renouvelable, mobilité partagée, agriculture urbaine et économie collaborative dans un écosystème cohérent. Les habitants de ces quartiers expérimentaux réduisent drastiquement leurs besoins de déplacement tout en améliorant leur qualité de vie, démontrant la supériorité des approches holistiques sur les solutions sectorielles.La révolution numérique ouvre également des perspectives inédites d’optimisation systémique. Les capteurs urbains, l’intelligence artificielle et les plateformes collaboratives permettent de synchroniser en temps réel les différents systèmes urbains. L’éclairage public s’adapte aux flux piétonniers, le chauffage des bâtiments anticipe les variations météorologiques, les transports s’ajustent à la demande instantanée. Cette intelligence urbaine distribuée optimise l’ensemble de l’écosystème plutôt que ses composants individuels.

Les résistances au changement

Malgré l’évidence de ces approches intégrées, leur déploiement à grande échelle se heurte à des résistances profondes, enracinées dans nos structures institutionnelles et nos habitudes de pensée. Comprendre ces obstacles permet d’identifier les leviers de transformation nécessaires.La spécialisation administrative constitue le premier frein à cette vision systémique. Nos institutions urbaines sont organisées en silos étanches : les transports relèvent d’un service, le logement d’un autre, l’environnement d’un troisième. Cette fragmentation institutionnelle rend presque impossible la coordination nécessaire aux approches intégrées. Chaque service défend son pré carré, optimise ses indicateurs spécifiques et ignore les interactions avec les autres secteurs.Cette logique bureaucratique se double d’une culture du projet spectaculaire qui privilégie les réalisations visibles aux améliorations discrètes mais efficaces. Une nouvelle ligne de métro génère infiniment plus de communication politique qu’un programme de rénovation thermique, même si ce dernier produit des bénéfices environnementaux supérieurs. Cette dynamique médiatico-politique oriente systématiquement les investissements vers les infrastructures de transport au détriment d’approches plus équilibrées.L’inertie des habitudes individuelles représente un autre défi considérable. Nos modes de vie urbains se sont adaptés à la géographie actuelle de nos villes. Transformer cette géographie nécessite simultanément de transformer les comportements, créant une dépendance circulaire complexe. Les habitants acceptent-ils de modifier leurs habitudes pour permettre une transformation urbaine dont ils ne verront les bénéfices qu’à long terme ?

Vers une transformation authentique

La révolution urbaine authentique ne viendra pas de l’addition de solutions sectorielles, même excellentes, mais d’une transformation profonde de notre rapport à la ville. Cette transformation exige de dépasser les approches technocratiques pour embrasser une vision véritablement écosystémique du développement urbain.

Cette évolution commence par la reconnaissance que chaque ville constitue un cas unique, avec ses spécificités géographiques, climatiques, culturelles et économiques. Les solutions standardisées, appliquées indifféremment à toutes les métropoles, ne peuvent produire que des résultats décevants. La durabilité urbaine naît de l’adaptation fine aux conditions locales, de l’exploitation intelligente des ressources disponibles et de la valorisation des savoir-faire régionaux.

L’engagement citoyen devient dans cette perspective un élément fondamental du succès. Les habitants ne sont plus les simples usagers de services urbains, mais les cocréateurs de leur environnement. Cette participation active transforme la relation à la ville, générant une appropriation et une responsabilisation collectives essentielles à la durabilité des transformations. Les villes les plus innovantes expérimentent des processus participatifs qui associent étroitement les citoyens à la conception et à la gestion de leur cadre de vie.

La temporalité constitue également un paramètre crucial de cette transformation. La durabilité urbaine ne se décrète pas, elle se construit progressivement à travers une accumulation de petites évolutions cohérentes. Cette approche incrémentale permet d’ajuster continuellement les stratégies en fonction des résultats observés, évitant les grands échecs des planifications rigides.

L’expérimentation devient ainsi la méthode privilégiée de cette transformation urbaine. Plutôt que d’imposer des solutions théoriques à grande échelle, les villes pionnières testent des innovations sur des périmètres restreints, analysent leurs effets systémiques et adaptent leurs approches avant de les généraliser. Cette méthode empirique réduit les risques tout en accélérant l’apprentissage collectif.

La révolution urbaine de demain ne ressemblera pas aux grands projets d’infrastructure qui ont marqué le vingtième siècle. Elle prendra la forme d’une myriade de transformations subtiles mais coordonnées, où chaque intervention renforce l’efficacité des autres. Les transports publics y trouveront naturellement leur place, mais comme l’un des instruments d’une symphonie complexe plutôt que comme soliste exclusif.

Cette vision exige de nos décideurs politiques un courage particulier : celui de renoncer aux solutions simples et spectaculaires pour embrasser la complexité nécessaire à une transformation authentique. Elle demande aux citoyens de dépasser le confort de la critique facile pour s’engager activement dans la cocréation de leur environnement urbain. Elle impose aux professionnels de l’urbain de sortir de leurs spécialisations pour apprendre le langage de l’intégration systémique.

L’urgence climatique et sociale de nos villes ne tolère plus l’illusion des solutions partielles. Le temps est venu d’orchestrer une révolution urbaine à la hauteur des défis de notre époque, une révolution qui transforme nos métropoles en véritables écosystèmes de vie durable. Cette transformation commence par la reconnaissance d’une vérité simple mais révolutionnaire : nos villes ne seront sauvées ni par les transports en commun, ni par aucune autre solution isolée, mais par notre capacité collective à penser et agir de manière systémique. L’avenir de nos cités dépend de cette prise de conscience et de notre détermination à la traduire en actes.