Définition des eaux pluviales

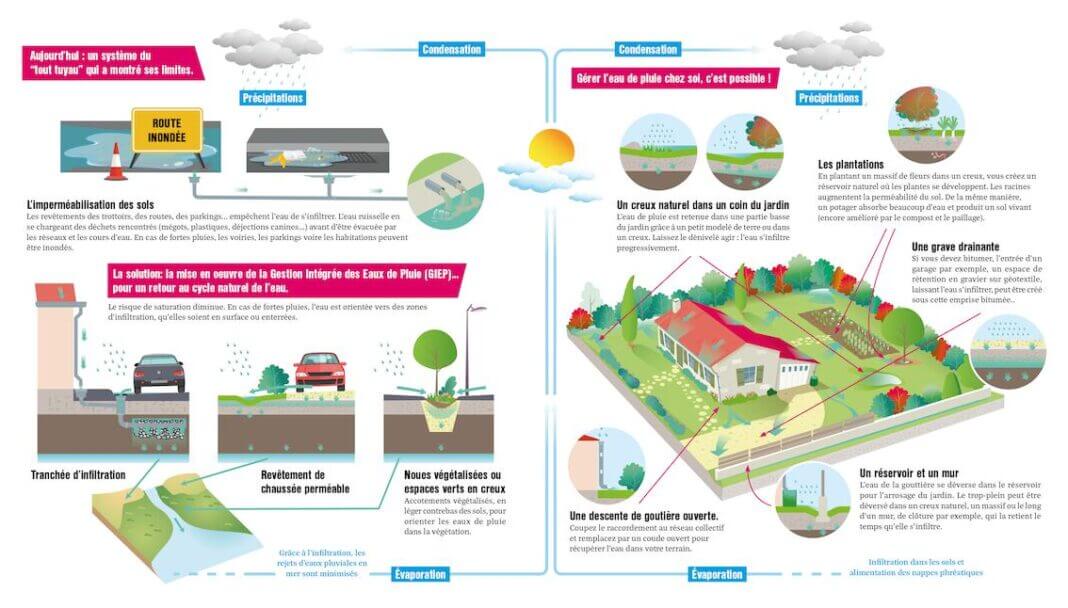

Les eaux pluviales, souvent appelées eaux de ruissellement, désignent les précipitations qui tombent sur une surface dans un environnement urbain ou naturel et qui ne s’infiltrent pas immédiatement dans le sol. Au lieu de cela, elles s’écoulent sur les surfaces imperméables telles que les routes, les parkings, et les toits, dirigeant les eaux vers les systèmes de drainage et les cours d’eau. Cette définition simple, bien que technique, révèle les défis essentiels liés à la gestion de ces eaux.

Par exemple, imaginez une averse soudaine dans une grande ville. L’eau de pluie accumulée sur le bitume peut créer des flaques et causer des inondations, mettant en danger la sécurité des piétons et des automobilistes. Mais au-delà de ces désagréments immédiats se cachent des préoccupations plus profondes reliées à l’environnement, la santé publique et l’économie locale.

Enjeux de la gestion des eaux pluviales

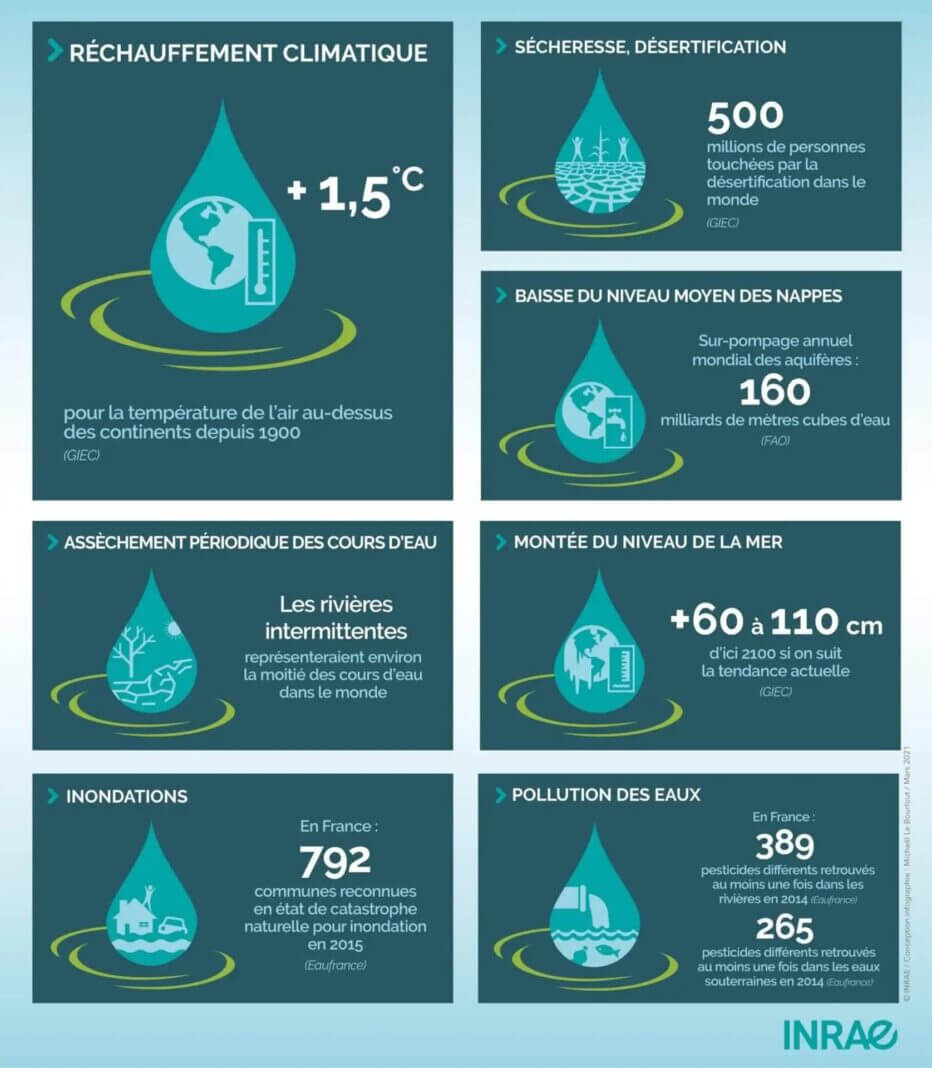

La gestion efficace des eaux pluviales est devenue un enjeu majeur dans le cadre des changements climatiques croissants et de l’urbanisation accélérée. En effet, plusieurs problématiques émergent de cette question centrale.

Impacts environnementaux

- Pollution des cours d’eau : Les eaux pluviales peuvent transporter divers polluants tels que les hydrocarbures, les métaux lourds et les nutriments, qui contaminent les rivières, les lacs et les océans.

- Érosion du sol : L’écoulement rapide des eaux peut provoquer l’érosion des sols, affectant ainsi la fertilité des terres agricoles et la qualité des habitats naturels.

Conséquences économiques

- Infrastructures endommagées : Les inondations dues à de fortes pluies peuvent causer d’importantes détériorations des infrastructures urbaines, engendrant des coûts de réparation lourds pour les municipalités.

- Perturbation des activités économiques : Les commerces peuvent subir des pertes de chiffre d’affaires lorsque les routes sont inondées, entraînant une diminution de la clientèle.

Défis sociaux

- Santé publique : Leur mauvaise gestion peut favoriser le développement de problèmes de santé tels que les maladies liées à l’eau, entraînant des conséquences pour les communautés vulnérables.

- Risques d’inondation : Les zones urbaines, souvent déjà touchées par la pauvreté, sont les plus susceptibles de subir des inondations, aggravant ainsi les inégalités sociales existantes.

Besoin de résilience

Dans ce contexte, la résilience devient le mot d’ordre. Les villes doivent non seulement anticiper les effets des changements climatiques, mais aussi s’adapter à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes.

- Planification urbaine intégrée : Une approche systémique de la gestion des eaux pluviales nécessite la collaboration entre différents secteurs, incluant les urbanistes, les ingénieurs, les écologistes, et les décideurs politiques.

- Sensibilisation communautaire : Impliquer les citoyens dans des programmes de sensibilisation à la gestion des eaux pluviales peut apporter des solutions créatives et locales.

En conclusion, la définition des eaux pluviales ne se limite pas à un simple phénomène physique, mais elle engendre des enjeux diversifiés touchant l’environnement, l’économie et le bien-être social. Par conséquent, la gestion des eaux pluviales doit adopter des stratégies novatrices et durables pour répondre aux défis croissants que pose l’urbanisation et le changement climatique. Cela ne représente pas seulement une nécessité, mais également une opportunité de transformer les environnements urbains vers plus de durabilité et de résilience.

À travers cet article, il sera intéressant d’explorer des solutions traditionnelles et innovantes qui émergent tout au long du chemin vers une gestion durable et efficace des eaux pluviales.

Solutions traditionnelles de gestion des eaux pluviales

Utilisation des réservoirs d’eau de pluie

L’une des solutions les plus classiques pour gérer les eaux pluviales est l’utilisation de réservoirs d’eau de pluie. Ces systèmes permettent de collecter, stocker et utiliser l’eau de pluie pour diverses applications, offrant ainsi une alternative durable aux ressources en eau potable. Imaginez un foyer qui, grâce à un réservoir bien placé, peut non seulement irriguer son jardin, mais aussi alimenter les toilettes et faire la lessive avec une eau gratuite et naturelle !

Avantages des réservoirs d’eau de pluie

- Économie d’eau : En récupérant l’eau de pluie, les ménages et les entreprises peuvent réduire leur consommation d’eau potable. Cela se traduit par des factures d’eau moins élevées et une pression réduite sur les ressources en eau locales.

- Réduction des eaux de ruissellement : En stockant l’excès d’eau de pluie, ces réservoirs diminuent le volume d’eaux pluviales qui se déversent dans les systèmes de drainage, réduisant ainsi le risque d’inondations.

- Impact environnemental positif : La récupération de l’eau de pluie contribue à diminuer la dépendance aux réseaux d’approvisionnement en eau, ce qui engendre une empreinte carbone moins élevée.

Mise en œuvre des réservoirs

Pour que ces systèmes soient efficaces, voici quelques éléments à considérer :

- Capacité adéquate : Il est essentiel de dimensionner correctement le réservoir en fonction de la superficie du toit et des besoins en eau.

- Systèmes de filtration : Installer des systèmes de filtration permet de maintenir l’eau propre, notamment pour les usages domestiques.

- Entretien régulier : Comme tout équipement, les réservoirs doivent être entretenus pour éviter la stagnation de l’eau et la prolifération de bactéries.

En parlant de réservoirs, j’ai récemment visité un petit village où plusieurs maisons avaient installé des systèmes de collecte d’eau. Les voisins partageaient leurs expériences et astuces pour maximiser l’utilisation de l’eau de pluie, rendant chacun plus responsable de sa consommation.

Aménagement des bassins de rétention

Les bassins de rétention, quant à eux, sont des infrastructures qui jouent un rôle crucial dans la gestion des eaux pluviales, surtout en milieu urbain. Ces bassins sont conçus pour capter et stocker temporairement les eaux de ruissellement lors d’épisodes de forte pluie, avant de les relâcher lentement dans le réseau de drainage ou dans les cours d’eau.

Objectifs des bassins de rétention

- Contrôle des débits : Ces installations permettent de réguler le débit des eaux pluviales, prévenant ainsi les inondations et les dégradations environnementales.

- Amélioration de la qualité de l’eau : En permettant un temps de séjour prolongé, les bassins de rétention favorisent la décantation des sédiments et la dégradation des polluants, ce qui améliore la qualité de l’eau avant sa restitution dans l’environnement.

- Création d’espaces verts : Souvent, ces bassins sont intégrés dans des espaces publics ou des parcs, apportant une touche de verdure à l’environnement urbain.

Structure d’un bassin de rétention

Il est important de noter que la conception d’un bassin de rétention doit être réalisée avec soin afin d’être adaptée aux caractéristiques locales. Voici quelques éléments clés à considérer :

- Profondeur et forme : La profondeur doit être suffisante pour stocker les volumes d’eau attendus, mais il est également crucial de veiller à ce que l’espace s’intègre harmonieusement dans le paysage environnant.

- Végétation : La plantation de végétaux adaptés permet de stabiliser les rives, d’améliorer la biodiversité et d’atténuer l’impact visuel des infrastructures.

- Surveillance et entretien : Un suivi régulier est nécessaire pour s’assurer que le bassin fonctionne correctement et pour éviter l’accumulation de débris.

En visitant plusieurs villes, il est indéniable que les bassins de rétention ont été bénéfiques, non seulement pour la gestion des eaux pluviales, mais aussi pour la création d’espaces agréables où les familles peuvent se rassembler et profiter de la nature.

L’utilisation de réservoirs d’eau de pluie et l’aménagement de bassins de rétention représentent des solutions traditionnelles efficaces pour la gestion des eaux pluviales. Ces infrastructures, bien conçues et entretenues, apportent de nombreux avantages aussi bien sur le plan environnemental qu’économique. Elles constituent un complément vital aux systèmes modernes de gestion des eaux, préparant le terrain pour des approches plus innovantes dans le futur. Dans la suite de cet article, nous explorerons des méthodes novatrices qui, tout en s’appuyant sur ces fondations solides, visent à améliorer encore davantage la gestion des eaux pluviales.

Approches innovantes pour une gestion efficace des eaux pluviales

Toits verts et murs végétaux

Dans une quête incessante pour améliorer la gestion des eaux pluviales, les toits verts et les murs végétaux ont émergé comme des solutions à la fois esthétiques et fonctionnelles. Ces aménagements permettent d’intégrer la nature dans notre environnement bâti tout en offrant de multiples avantages, tant pour la gestion des eaux pluviales que pour la qualité de vie en milieu urbain.

Qu’est-ce qu’un toit vert ou un mur végétal ?

Un toit vert est un système dans lequel un substrat de terre est installé sur la toiture d’un bâtiment, permettant la croissance de plantes et de végétation. De même, un mur végétal consiste à recouvrir un mur vertical de plantes, souvent à l’aide de systèmes modulaires qui facilitent leur développement. Ces solutions transforment les surfaces imperméables en espaces vivants.

Avantages des toits verts et murs végétaux

- Réduction du ruissellement des eaux pluviales : Les plantes et le substrat retiennent l’eau et ralentissent son écoulement, diminuant ainsi le volume d’eaux pluviales qui rejoignent le réseau de drainage.

- Amélioration de la qualité de l’air : La végétation contribue à filtrer les polluants, améliorant ainsi la qualité de l’air ambiant, ce qui est particulièrement bénéfique dans les zones urbaines densément peuplées.

- Isolation thermique et acoustique : Les toits verts et murs végétaux offrent une isolation supplémentaire, réduisant les coûts de chauffage en hiver et d’air conditionné en été. De plus, ils atténuent les bruits extérieurs, créant un environnement plus paisible.

- Esthétique et biodiversité : En ajoutant de la verdure dans nos villes, ces installations améliorent l’attrait esthétique des bâtiments et fournissent des habitats pour les pollinisateurs et autres espèces locales.

Récemment, j’ai visité un quartier à la pointe de l’écologie, où plusieurs immeubles avaient des toits verts. Les résidents étaient ravis de participer à des ateliers sur le jardinage vertical, transformant l’entretien de manière collaborative. C’était fascinant de voir comment une simple zone de toit pouvait devenir un véritable espace communautaire.

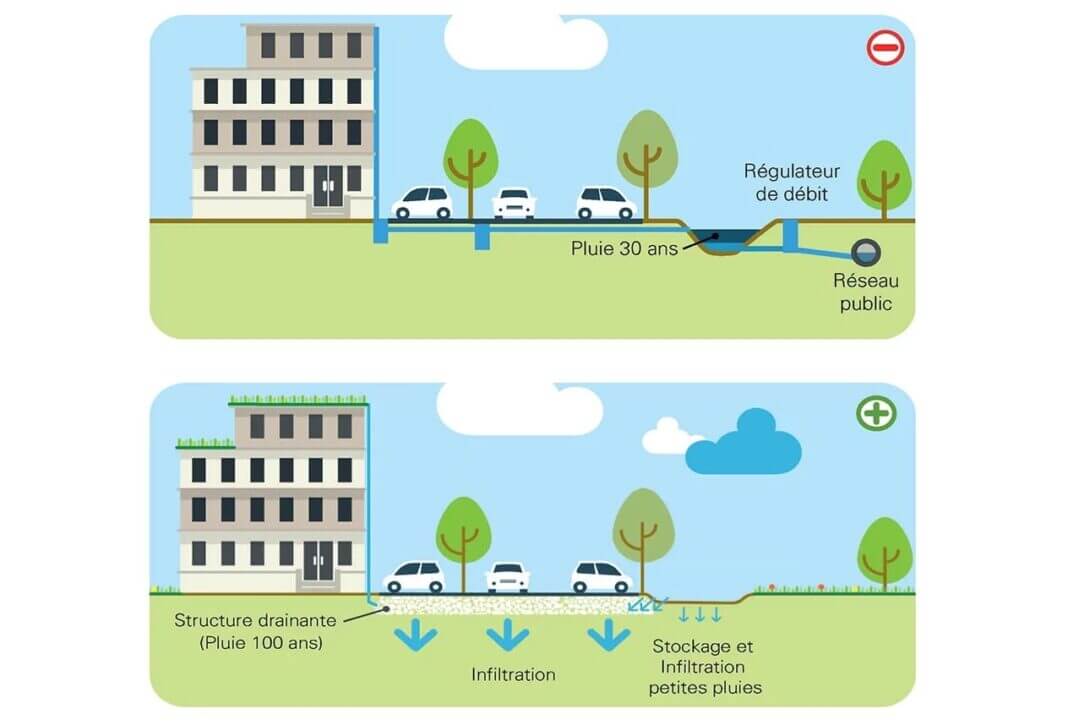

Pavés perméables et chaussées drainantes

Autre innovation prometteuse dans la gestion des eaux pluviales, les pavés perméables et les chaussées drainantes. Contrairement aux surfaces classiques en béton ou en asphalte, ces matériaux permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer directement dans le sol, réduisant ainsi le ruissellement et la surcharge du système de drainage.

Caractéristiques et avantages des pavés perméables

- Perméabilité : Les pavés perméables sont conçus avec des joints espacés ou des matériaux poreux qui permettent une infiltration rapide de l’eau de pluie. Cela aide à recharger les nappes phréatiques et à prévenir l’érosion.

- Esthétique : Disponibles en différentes formes, couleurs et textures, ces pavés peuvent être intégrés dans des projets de voirie ou de jardin, apportant une touche d’élégance tout en remplissant des fonctions utilitaires.

- Conservation de l’eau : En permettant à la pluie de pénétrer dans le sol, les pavés perméables facilitent la conservation des eaux de surface, permettant aux sols et à la végétation de bénéficier d’une humidité supplémentaire.

- Réduction des îlots de chaleur : En remplaçant les surfaces imperméables par des matériaux perméables, on peut diminuer la température ambiante, apportant ainsi un effet rafraîchissant en milieu urbain, particulièrement lors des chauds mois d’été.

Dans mon quartier, une initiative a été mise en place pour remplacer les trottoirs en béton par des pavés perméables. Lors de l’inauguration, les enfants ont utilisé les flaques d’eau accumulées pour jouer, et c’était merveilleux de voir cette interaction ludique avec une infrastructure durable.

Choix des matériaux et mise en œuvre

Lors de l’installation de pavés perméables ou de chaussées drainantes, plusieurs éléments doivent être pris en considération :

- Choix des matériaux : Le choix d’un matériau durable et esthétiquement agréable peut faire une grande différence. Il existe une variété de pavés, chacun ayant des propriétés perméables différentes.

- Conception adéquate : Une conception minutieuse est nécessaire pour garantir que l’eau s’infiltre là où nécessaire, et que des systèmes de drainage appropriés soient en place pour gérer le surplus d’eau.

- Entretien régulier : Bien que les pavés perméables nécessitent moins d’entretien que les surfaces traditionnelles, un nettoyage régulier est essentiel pour éviter que de la saleté ou des débris ne bloquent les pores.

Les approches innovantes telles que les toits verts, les murs végétaux, et l’utilisation de pavés perméables apportent une réponse nouvelle et efficace à la gestion des eaux pluviales. Ces solutions permettent non seulement de réduire le ruissellement et d’améliorer la qualité de l’eau, mais elles participent également à rendre nos villes plus vertes et agréables.

Au fil de cet article, il sera intéressant d’explorer encore d’autres technologies avancées qui promettent de transformer encore davantage la manière dont nous gérons ce précieux resource qu’est l’eau.

Technologies avancées pour la gestion durable des eaux pluviales

Systèmes de collecte des eaux pluviales

Avec l’avènement de technologies modernes, les systèmes de collecte des eaux pluviales se révèlent être des outils essentiels pour une gestion durable. En effet, ces systèmes permettent non seulement de stocker l’eau de pluie, mais ils optimisent également son utilisation pour diverses applications domestiques et industrielles.

Qu’est-ce qu’un système de collecte des eaux pluviales ?

Les systèmes de collecte des eaux pluviales se composent généralement de gouttières, de canalisations et de réservoirs, qui ensemble, permettent de diriger et de conserver l’eau de pluie qui s’écoule depuis le toit des bâtiments. Ce mécanisme se décline en plusieurs technologies, allant des simple barils de pluie aux installations plus sophistiquées intégrées dans des bâtiments.

Avantages de la collecte des eaux pluviales

- Économie d’eau : Ces systèmes réduisent la dépendance à l’eau potable pour des usages tels que l’arrosage des jardins, le nettoyage des voitures ou même l’utilisation dans les sanitaires. Cela se traduit par une diminution des factures d’eau, ce qui est un avantage non négligeable pour le budget des ménages.

- Gestion des inondations : En collectant les eaux pluviales au lieu de les laisser s’écouler vers les réseaux de drainage, on prévient la surcharge des systèmes de canalisations et on diminue ainsi le risque d’inondation.

- Préservation de l’environnement : La réutilisation des eaux pluviales contribue à la conservation des ressources en eau douce, tout en réduisant l’impact sur les cours d’eau et les nappes phréatiques.

De plus, dans ma commune, une initiative a été mise en place pour sensibiliser les habitants à l’importance de l’installation de systèmes de collecte. Lors d’une rencontre de quartier, certains résidents ont partagé leurs expériences positives, montrant des exemples de réservoirs qui n’étaient pas seulement fonctionnels, mais également décoratifs. C’était inspirant d’entendre comment une simple installation pouvait transformer leur rapport à l’eau.

Éléments à considérer lors de l’installation

Pour maximiser l’efficacité de ces systèmes, certains aspects doivent être pris en compte :

- Choix du matériel : Utiliser des matériaux de qualité pour les gouttières, les filtres et les réservoirs est indispensable pour garantir la durabilité du système.

- Dimensionnement adéquat : Il est essentiel de dimensionner le système en fonction des besoins spécifiques du bâtiment et de sa superficie de toiture.

- Entretien régulier : Un nettoyage périodique des filtres et des réservoirs préviendra la stagnation de l’eau et maintiendra la qualité de l’eau collectée.

Utilisation de capteurs intelligents pour la gestion en temps réel

Une autre avancée technologique majeure dans la gestion des eaux pluviales est l’utilisation de capteurs intelligents. Ces dispositifs offrent une surveillance en temps réel et une gestion proactive des systèmes hydrauliques.

À quoi servent les capteurs intelligents ?

Les capteurs intelligents sont des instruments connectés capables de mesurer et d’analyser en temps réel différents paramètres liés aux eaux pluviales, tels que :

- Niveau d’eau : Mesurer la hauteur d’eau dans les réservoirs ou les bassins de rétention pour s’assurer qu’ils sont correctement remplis ou qu’ils ne débordent pas.

- Qualité de l’eau : Les capteurs peuvent analyser des indices tels que la turbidité, la température et le pH, permettant ainsi d’identifier la présence de polluants.

- Précipitations : En collectant des données sur les niveaux de pluie, les capteurs aident à anticiper les pics de ruissellement.

Avantages des capteurs intelligents

- Réduction des coûts opérationnels : En optimisant la gestion des systèmes d’eaux pluviales, ces capteurs peuvent réduire les coûts liés à l’entretien des infrastructures.

- Amélioration de la réactivité : Grâce à des données précises et en temps réel, les gestionnaires peuvent réagir rapidement face à des intempéries ou des changements dans la qualité de l’eau, évitant ainsi des situations critiques.

- Planification proactive : L’analyse des données historiques recueillies par ces capteurs permet de mieux planifier les interventions futures et d’anticiper les besoins en infrastructure.

Lors d’une visite à une station d’épuration, j’ai eu l’occasion d’observer ces capteurs en action. Les techniciens étaient fascinés par la capacité des appareils à transmettre des données en temps réel, permettant de prendre des décisions éclairées sur la gestion des eaux pluviales. Ils m’ont même montré comment certaines alertes automatiques avaient permis d’éviter des inondations grâce à une gestion rapide.

L’intégration de systèmes de collecte des eaux pluviales et de capteurs intelligents offre une approche innovante et durable pour la gestion des eaux pluviales. Ces technologies permettent d’améliorer non seulement l’efficacité des infrastructures, mais aussi de transformer la manière dont nous interagissons avec notre environnement.

À travers ces avancées, les villes peuvent devenir plus résilientes face aux défis de l’urbanisation et des changements climatiques. Dans la suite de cet article, nous examinerons comment l’intégration de ces solutions dans une approche holistique peut donner naissance à des environnements urbains plus durables et agréables.

Intégration des solutions pour une approche holistique

Combinaison de différentes techniques de gestion des eaux pluviales

Au fur et à mesure que la gestion des eaux pluviales évolue, il devient évident qu’aucune solution unique ne peut répondre à tous les enjeux. Au lieu de cela, une approche intégrée qui combine différentes techniques de gestion est essentielle pour créer des systèmes efficaces et durables. En associant des méthodes traditionnelles et innovantes, les villes peuvent mieux s’adapter aux défis posés par le changement climatique et l’urbanisation croissante.

Les avantages de l’intégration

- Optimisation des ressources : En associant des systèmes de collecte d’eau de pluie à des pavés perméables et à des toits verts, les villes peuvent maximiser la réutilisation de l’eau tout en réduisant le volume d’eau de ruissellement.

- Résilience accrue : Une combinaison de techniques permet de construire des infrastructures plus résistantes aux inondations et aux événements climatiques extrêmes. Par exemple, un réseau de bassins de rétention associé à des systèmes intelligents de gestion des eaux offre une meilleure capacité de réponse.

- Biodiversité urbaine : En intégrant des toits verts et des murs végétaux dans les aménagements, les villes favorisent la biodiversité et rendent leurs espaces urbains plus attrayants.

Exemples de solutions combinées

Dans ma ville, un projet pilote illustre parfaitement cette approche intégrée. Il s’agit d’un nouveau quartier qui combine plusieurs techniques de gestion :

- Pavés perméables dans les rues pour permettre l’infiltration de l’eau dans le sol.

- Réservoirs d’eau de pluie pour collecter l’eau des toits des maisons et l’utiliser pour l’irrigation.

- Biodiversité grâce à des jardins communautaires cultivés sur des toits verts qui contribuent à la qualité de l’air et à la gestion des eaux.

Cet effort collectif a non seulement amélioré la gestion des eaux pluviales, mais a également créé un sentiment de communauté parmi les habitants, qui s’approprient ces espaces et prennent soin de leur environnement.

Importance de la planification urbaine durable

Pour soutenir l’intégration de ces solutions, la planification urbaine durable joue un rôle fondamental. Elle vise à élaborer des stratégies qui équilibrent le développement urbain avec la préservation de l’environnement, tout en répondant aux besoins des populations.

Principes de la planification urbaine durable

- Vision à long terme : Les décisions doivent être prises en tenant compte de l’impact sur les générations futures. La durabilité nécessite un engagement à long terme pour préserver les ressources naturelles.

- Inclusion des parties prenantes : Engager les citoyens, les urbanistes, les ingénieurs, et les écologistes dans la conception des projets garantit que les solutions sont adaptées aux besoins locaux. Lors d’une consultation publique à laquelle j’ai assisté, les résidents ont partagé des idées précieuses sur la nature de certaines infrastructures et leur intégration dans l’environnement existant.

- Adaptation aux changements climatiques : Une planification efficace doit anticiper les défis futurs, comme l’augmentation de l’intensité des pluies ou des périodes de sécheresse prolongées. Cela implique d’intégrer des systèmes de drainage qui peuvent s’adapter à des conditions météorologiques extrêmes.

Bonnes pratiques pour intégrer les solutions

- Cartographier les zones vulnérables : Identifier les zones à risque d’inondation permet de prioriser les investissements en infrastructures adéquates.

- Réseaux écologiques : Créer des corridors verts et des zones humides pour faciliter le drainage naturel, tout en protégeant la biodiversité. Ces réseaux écologiques participent également à la régénération des ressources en eau.

- Suivi et évaluation : Mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer l’efficacité des solutions de gestion des eaux sur une base régulière est crucial. Cela permet d’apporter des ajustements en temps réel.

En me remémorant des réunions de planification où tous ces éléments ont été discutés, il est fascinant de constater à quel point la stratégie collective peut transformer la ville. De nombreux participants étaient enthousiastes à l’idée d’apporter des changements positifs, et la diversité des idées a enrichi le processus.

L’intégration de différentes techniques de gestion des eaux pluviales, couplée à une planification urbaine durable, est essentielle pour construire des villes résilientes aux impacts du changement climatique. Cette approche holistique permet non seulement de mieux gérer les ressources en eau, mais également de favoriser la biodiversité, d’améliorer la qualité de vie et de renforcer le sentiment d’appartenance au sein des communautés.

En continuant notre exploration, nous aurons l’occasion d’examiner les avantages à long terme de ces stratégies intégrées et les perspectives d’avenir pour assurer la durabilité de nos environnements urbains.

Conclusion

Avantages des solutions innovantes pour la gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales a évolué de manière significative grâce à l’émergence de solutions innovantes qui allient technologie, durabilité et esthétique. Tout au long de cet article, nous avons exploré une gamme d’approches, des systèmes de collecte d’eau de pluie aux toits verts, en passant par l’intégration de capteurs intelligents. Ces innovations offrent des avantages non seulement pour l’environnement mais également pour les économies locales et le bien-être des communautés urbaines.

Les bénéfices principaux

- Durabilité environnementale : Les solutions modernes comme les toits verts et les pavés perméables profitent à la biodiversité. Elles permettent de filtrer des polluants et de restaurer des habitats naturels tout en réduisant le ruissellement des eaux.

- Économie d’eau et réduction des coûts : En collectant et en réutilisant les eaux pluviales, les ménages peuvent diminuer leur consommation d’eau potable. À titre d’exemple, dans ma ville, plusieurs familles ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie et ont constaté une réduction de jusqu’à 40 % de leur facture d’eau.

- Engagement communautaire : Les projets de gestion des eaux pluviales favorisent la participation des citoyens. Impliquer les résidents dans la conception et la mise en œuvre des infrastructures permet de renforcer le lien social et d’améliorer la qualité de vie.

- Amélioration de la résilience urbaine : Lors d’inondations, les quartiers dotés de solutions de gestion des eaux pluviales efficaces montrent une capacité à mieux gérer les situations de crise. Ceci se traduit par une réduction des dégâts matériels et des coûts liés à la réparation d’infrastructures endommagées.

En visitant un festival local dédié à la durabilité, j’ai rencontré des artisans et de petites entreprises innovantes qui exposaient des systèmes de récupération d’eau de pluie. Ils étaient tous passionnés par l’idée de contribuer à un avenir où la gestion des ressources en eau est non seulement efficace mais également respectueuse de l’environnement.

Perspectives d’avenir et durabilité

Alors que nous avançons vers l’avenir, il devient impératif que les villes adoptent une approche proactive en matière de gestion des eaux pluviales. Les défis liés aux changements climatiques, à l’urbanisation croissante et à l’épuisement des ressources en eau nécessitent des stratégies novatrices et durables.

Orientations futures

- Technologies émergentes : L’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets (IoT) pour optimiser la gestion des eaux pluviales promet d’accroître l’efficacité des systèmes. En intégrant des capteurs connectés pour détecter les niveaux d’eau et la qualité en temps réel, les municipalités peuvent prendre des décisions éclairées rapidement.

- Partenariats public-privé : La collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les organisations communautaires peut entraîner le développement de projets d’infrastructure mieux financés et plus durables. Ces partenariats peuvent également favoriser des initiatives de sensibilisation et d’éducation sur l’importance de la gestion de l’eau.

- Formation et sensibilisation : Pour garantir l’adoption réussie de ces solutions, une éducation appropriée et des campagnes de sensibilisation sont essentielles. Sensibiliser les citoyens sur les avantages de la gestion des eaux pluviales peut encourager une participation plus active dans l’entretien des infrastructures.

- Planification stratégique : Il est primordial que les urbanistes et les décideurs adoptent une vision à long terme en intégrant les pratiques de gestion des eaux pluviales dans les projets de développement. Cela pourrait inclure la mise en place de zones tampons, l’aménagement de nouvelles infrastructures vertes et la réutilisation des eaux usées traitées.

En écoutant les histoires d’autres villes lors d’une conférence sur le développement durable, j’ai été frappé par la diversité des approches adoptées à travers le monde. Chaque municipalité, qu’elle soit petite ou grande, fait face à ses propres défis, mais toutes partagent une vision commune d’un avenir durable et résilient.

En somme, les solutions innovantes pour la gestion des eaux pluviales sont à la fois des réponses nécessaires aux défis environnementaux actuels et des opportunités pour améliorer la qualité de vie des citoyens. En intégrant ces technologies avec une planification proactive et une participation communautaire, nous avons la possibilité de bâtir des villes plus durables, résilientes et harmonieuses. Que ce soit à travers des toits verts qui embellissent nos paysages ou des systèmes de collecte des eaux de pluie qui réduisent notre consommation d’eau, chaque initiative contribue à un avenir meilleur pour notre planète. Adopter ces changements est non seulement un impératif, mais aussi une opportunité d’inscrire nos vies dans une dynamique respectueuse de l’environnement que nous laisserons à la prochaine génération.