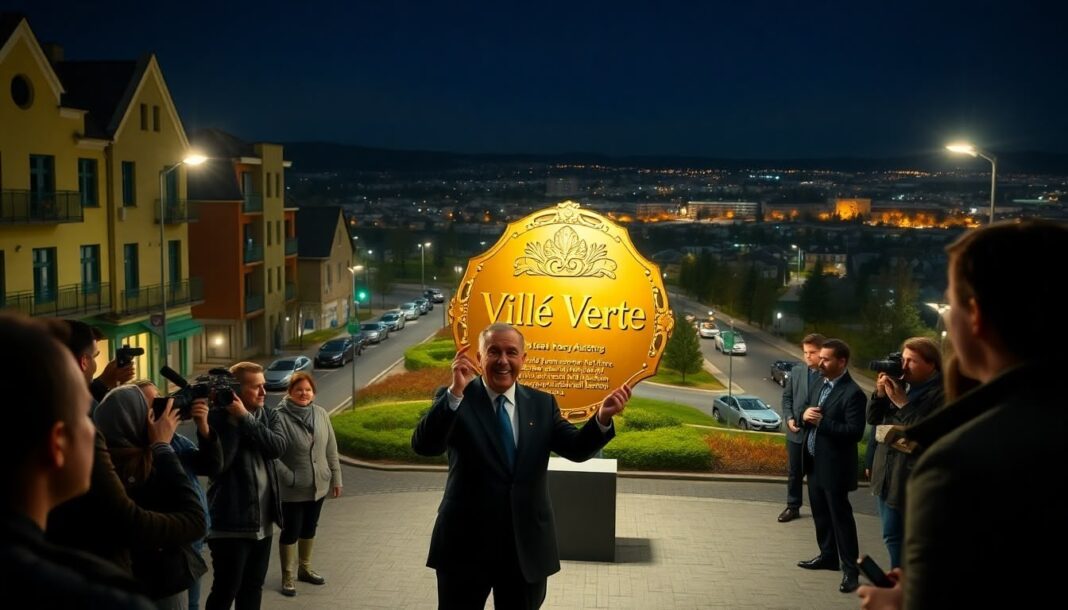

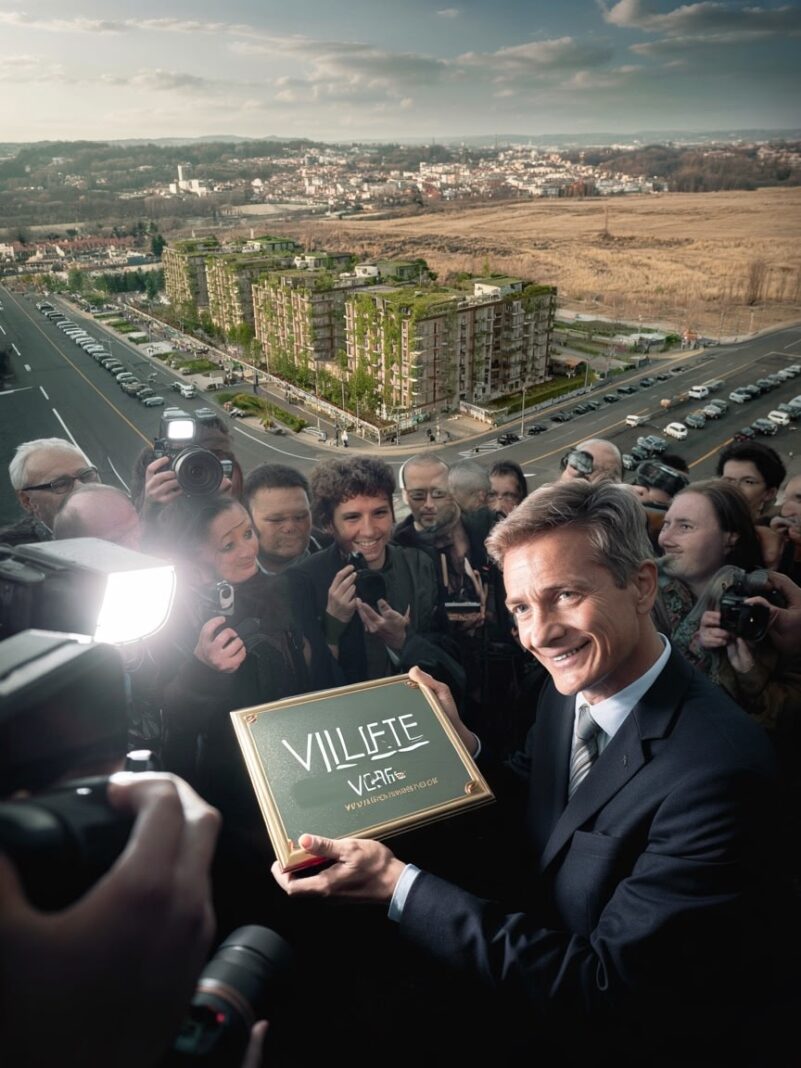

La pancarte dorée brillait sous les projecteurs lors de la cérémonie officielle. Notre maire souriait largement, tenant fièrement le certificat qui proclamait notre commune “Ville Verte de l’Année”. Les caméras flashaient, les journalistes prenaient des notes enthousiastes, et moi, simple citoyen assis dans l’assistance, je ressentais cette fierté collective qui nous envahit quand notre lieu de vie reçoit une reconnaissance prestigieuse.

- Quand le marketing vert occulte la réalité urbaine

- Les limites cachées des critères de certification

- Au-delà des apparences : identifier l’authenticité urbaine

- La gouvernance comme révélateur de l’authenticité

- Construire son propre système d’évaluation

- Vers une citoyenneté éclairée

- L’urgence d’une approche authentique

Trois mois plus tard, en me promenant dans le nouveau “quartier écologique” vanté par ce même label, je découvrais une réalité bien différente. Derrière les façades végétalisées photogéniques s’étendaient des parkings bitumés à perte de vue, des systèmes d’évacuation d’eau défaillants, et des espaces verts artificiels nécessitant un arrosage intensif en plein été. Ce jour-là, j’ai commencé à comprendre que les labels “ville verte” pouvaient parfois masquer une vérité moins reluisante que leur marketing soigneusement orchestré.

Cette prise de conscience personnelle m’a menée vers une quête plus profonde : celle de décoder les véritables indicateurs d’une ville durable authentique, au-delà des certifications qui ornent les sites web municipaux et les brochures touristiques.

Quand le marketing vert occulte la réalité urbaine

Les labels urbains fonctionnent selon une logique particulière qui privilégie souvent la visibilité sur la substance. Imaginez une ville qui investit massivement dans quelques projets spectaculaires – des bâtiments à façades végétales, des panneaux solaires sur l’hôtel de ville, quelques bornes de recharge électrique stratégiquement placées – tout en négligeant les infrastructures souterraines, la gestion des déchets industriels ou l’étalement urbain galopant en périphérie.

Cette approche révèle une contradiction fondamentale dans l’évaluation de la durabilité urbaine. Les organismes certificateurs, contraints par des grilles d’évaluation standardisées, se concentrent naturellement sur des critères mesurables et visibles. Un mètre carré d’espace vert par habitant devient ainsi plus important qu’une politique cohérente de préservation des écosystèmes existants. Une piste cyclable inaugurée en grande pompe pèse plus lourd dans la balance qu’un réseau de transport en commun défaillant qui pousse quotidiennement des milliers d’habitants vers l’usage de la voiture individuelle.

La logique économique derrière ces certifications amplifie encore ce phénomène. Pour une municipalité, obtenir un label vert représente un investissement rentable en termes d’image et d’attractivité territoriale. Les retombées en matière de tourisme, d’implantation d’entreprises et de valorisation immobilière justifient largement les coûts engagés pour répondre aux critères de certification. Cette équation économique créée une incitation perverse : pourquoi investir dans des améliorations coûteuses et invisibles quand quelques aménagements photogéniques suffisent à décrocher le précieux sésame ?

Le phénomène prend une dimension encore plus troublante quand on observe comment certaines villes optimisent leur approche pour maximiser leur score aux grilles d’évaluation, sans nécessairement améliorer leur impact environnemental global. Cette stratégie, que l’on pourrait qualifier de “gaming du système”, transforme la recherche de durabilité authentique en exercice de communication où l’apparence prime sur l’efficacité réelle.

Les limites cachées des critères de certification

Derrière chaque label urbain se cache une grille d’évaluation qui, par sa nature même, simplifie une réalité complexe. Ces systèmes de notation, aussi sophistiqués soient-ils, butent sur une contradiction inhérente : comment mesurer objectivement des phénomènes systémiques qui s’étendent sur des décennies et impliquent des interactions multiples entre facteurs sociaux, économiques et environnementaux ?

Prenez l’exemple de la gestion de l’eau, un enjeu central de la durabilité urbaine. Les critères traditionnels se concentrent souvent sur des indicateurs facilement quantifiables : pourcentage de récupération des eaux de pluie, surface de zones humides artificielles, efficacité des stations d’épuration. Ces mesures, bien que pertinentes, occultent des aspects cruciaux comme la protection des nappes phréatiques, l’impact sur les écosystèmes aquatiques régionaux, ou la résilience du système face aux événements climatiques extrêmes.

Cette approche fragmentaire créée des angles morts considérables. Une ville peut exceller dans la catégorie “énergie renouvelable” grâce à ses panneaux solaires municipaux tout en autorisant des zones commerciales périphériques énergivores qui annulent largement ces efforts. Elle peut obtenir d’excellentes notes pour ses espaces verts urbains centraux tout en laissant s’artificialiser massivement les sols en périphérie, créant des îlots de chaleur et détruisant les corridors écologiques naturels.

Le cadrage temporel des évaluations constitue une autre limite fondamentale. Les labels urbains fonctionnent généralement sur des cycles courts – quelques années au maximum – qui correspondent mal aux enjeux de long terme de la durabilité urbaine. Comment évaluer la pertinence d’un choix d’aménagement dont les conséquences se déploieront sur plusieurs décennies ? Comment mesurer la résilience d’un système urbain face à des défis climatiques qui ne feront que s’intensifier ?

Cette myopie temporelle favorise naturellement les solutions techniques visibles et rapidement déployables au détriment d’approches plus systémiques mais moins spectaculaires. Installer des bornes de recharge électrique génère un impact mesurable immédiat sur la grille d’évaluation, tandis qu’une politique de densification raisonnée qui réduit les besoins de déplacement mettra des années à porter ses fruits, sans garantie de reconnaissance dans les critères de certification.

Au-delà des apparences : identifier l’authenticité urbaine

Reconnaître une ville authentiquement durable nécessite de développer un regard critique qui dépasse les marqueurs superficiels pour saisir les dynamiques profondes à l’œuvre. Cette capacité d’analyse commence par une compréhension des systèmes urbains comme des écosystèmes complexes où chaque élément interagit avec les autres selon des logiques parfois contre-intuitives.

L’observation des flux constitue un premier niveau d’analyse révélateur. Dans une ville véritablement durable, les flux d’énergie, de matières, d’eau et de personnes s’organisent selon des principes d’efficacité et de circularité. Plutôt que de chercher les panneaux solaires ou les bacs de compostage, questionnez-vous sur la cohérence globale : les nouveaux quartiers sont-ils conçus pour minimiser les déplacements quotidiens ? Les systèmes de transport encouragent-ils réellement les mobilités douces ou restent-ils marginaux face à l’hégémonie automobile ? Les déchets organiques sont-ils traités localement ou exportés vers des installations distantes ?

L’approche temporelle révèle également des indices cruciaux. Les villes authentiquement durables pensent leurs aménagements sur le long terme, avec une capacité d’adaptation aux évolutions futures. Observez comment la municipalité aborde la question du changement climatique : ses aménagements anticipent-ils les épisodes caniculaires, les précipitations intenses, la raréfaction de certaines ressources ? Les choix d’urbanisme intègrent-ils une réflexion sur l’évolution démographique, les mutations économiques, l’obsolescence des technologies actuelles ?

La dimension sociale offre un angle d’analyse particulièrement éclairant, souvent négligé par les approches purement techniques. Une ville durable authentique intègre les questions d’équité et d’accessibilité dans sa démarche environnementale. Les amélirations écologiques bénéficient-elles à tous les habitants ou créent-elles de nouvelles formes de ségrégation spatiale ? Les quartiers populaires accèdent-ils aux mêmes standards environnementaux que les zones valorisées ? Les politiques vertes renforcent-elles ou réduisent-elles les inégalités urbaines existantes ?

Cette grille de lecture sociale révèle souvent des contradictions invisibles dans les évaluations classiques. Une gentrification verte qui chasse les populations modestes vers des périphéries mal desservies peut techniquement améliorer les indicateurs environnementaux du centre-ville tout en aggravant l’empreinte écologique globale de l’agglomération. De même, des politiques environnementales qui ignorent les contraintes socio-économiques des habitants risquent de rester lettre morte ou de générer des effets pervers non anticipés.

La gouvernance comme révélateur de l’authenticité

Au-delà des infrastructures et des aménagements visibles, la qualité de la gouvernance urbaine constitue peut-être l’indicateur le plus fiable d’une approche authentiquement durable. Les processus de décision, les modes de consultation, les mécanismes de transparence révèlent la profondeur réelle de l’engagement municipal au-delà des effets de communication.

Une gouvernance durable se caractérise d’abord par sa capacité à intégrer les différents secteurs et échelles d’intervention. Les politiques environnementales ne peuvent être efficaces si elles restent cloisonnées dans un service municipal spécialisé, sans interaction avec l’urbanisme, les transports, le développement économique ou les politiques sociales. L’observation des organigrammes municipaux, des méthodes de travail interservices et des processus de validation des projets offre des indices précieux sur cette intégration systémique.

La temporalité de l’action publique constitue un autre révélateur crucial. Les municipalités authentiquement engagées dans la durabilité développent une vision stratégique qui dépasse les mandats électoraux, avec des plans d’action pluriannuels et des mécanismes d’évaluation réguliers. Cette continuité temporelle se traduit concrètement par la cohérence entre les projets successifs, l’existence de documents de planification actualisés et la capacité à maintenir le cap malgré les changements politiques.

Les modes de participation citoyenne révèlent également la maturité de l’approche municipale. Au-delà des concertations réglementaires obligatoires, comment les habitants sont-ils associés à la définition des priorités environnementales ? Existe-t-il des dispositifs permanents de dialogue ? Les retours d’expérience des habitants alimentent-ils l’amélioration continue des politiques ? Cette dimension participative ne relève pas seulement de l’idéal démocratique : elle conditionne directement l’efficacité des politiques durables qui nécessitent l’adhésion et la coopération active des citoyens.

Construire son propre système d’évaluation

Face aux limites des labels existants, développer sa propre grille d’analyse devient une nécessité pour quiconque souhaite évaluer authentiquement la durabilité urbaine. Cette démarche personnelle, loin d’être un exercice théorique, peut orienter concrètement vos choix de lieu de vie, vos engagements citoyens ou vos décisions professionnelles.

La construction de cette grille d’évaluation personnelle commence par l’identification de vos priorités et valeurs. Qu’entendez-vous par durabilité urbaine ? Quels sont les enjeux qui vous paraissent les plus cruciaux : la qualité de l’air, la préservation de la biodiversité, l’équité sociale, la résilience climatique, l’autonomie énergétique ? Cette clarification préalable évite l’écueil d’une évaluation trop générale qui dilue les spécificités de chaque contexte urbain.

L’approche multi-échelle constitue un principe méthodologique essentiel. Une ville s’évalue à différents niveaux : le quartier où vous vivez, l’agglomération dans son ensemble, les liens avec les territoires environnants. Chaque échelle révèle des enjeux spécifiques et des leviers d’action différents. Un quartier peut être exemplaire en termes de mobilité douce tout en s’insérant dans une agglomération où l’étalement urbain reste problématique. Cette vision systémique permet d’éviter les analyses partielles qui caractérisent souvent les évaluations officielles.

L’intégration d’une perspective temporelle enrichit considérablement l’analyse. Comment la ville a-t-elle évolué ces dernières décennies ? Quelles sont les tendances actuelles ? Les projets en cours s’inscrivent-ils dans une trajectoire cohérente ? Cette dimension historique et prospective révèle la capacité d’adaptation et d’anticipation des politiques locales, des qualités essentielles face aux défis environnementaux émergents.

La diversification des sources d’information constitue un préalable indispensable à cette évaluation personnelle. Les communications municipales officielles, si elles restent informatives, doivent être complétées par des sources indépendantes : associations locales, médias spécialisés, études académiques, témoignages d’habitants. Cette triangulation permet de construire une vision nuancée qui échappe aux biais de la communication institutionnelle.

Vers une citoyenneté éclairée

La remise en question des labels urbains ne vise pas à décourager les efforts de durabilité mais à encourager une approche plus exigeante et plus lucide. En développant notre capacité d’analyse critique, nous contribuons à élever le niveau d’exigence collective et à pousser les acteurs publics vers plus d’authenticité dans leurs démarches.

Cette citoyenneté éclairée se traduit concrètement par des pratiques d’engagement renouvelées. Plutôt que de se contenter des canaux de participation traditionnels souvent formels, elle implique une veille active, des questionnements pertinents lors des conseils municipaux, un soutien aux initiatives citoyennes qui expérimentent des solutions alternatives. Elle suppose aussi d’accepter la complexité des enjeux urbains et de dépasser les solutions miracles pour s’engager dans des démarches de long terme.

Le partage d’expérience devient crucial dans cette approche. Vos observations, vos questionnements, vos découvertes contribuent à construire une intelligence collective qui dépasse les évaluations standardisées. Les réseaux sociaux, les associations, les espaces de débat public offrent autant d’opportunités pour enrichir cette réflexion partagée sur l’authenticité de la durabilité urbaine.

Cette démarche transforme également notre rapport aux labels et certifications. Plutôt que des conclusions définitives, ils deviennent des points de départ pour des investigations plus approfondies. Un label peut signaler des efforts méritoires tout en cachant des zones d’ombre qu’il convient d’explorer. Cette posture critique mais constructive permet d’encourager les bonnes pratiques tout en maintenant une vigilance sur les dérives potentielles.

L’urgence d’une approche authentique

Les enjeux climatiques et environnementaux actuels ne laissent plus de place aux approximations. Dans un contexte où chaque décision d’aménagement engage l’avenir pour plusieurs décennies, la précision de l’évaluation devient cruciale. Les effets d’annonce et les solutions cosmétiques font perdre un temps précieux et détournent des ressources qui pourraient être investies plus efficacement.

Cette urgence justifie pleinement l’effort nécessaire pour développer des grilles d’analyse plus sophistiquées. Comprendre les systèmes urbains complexes demande du temps et de l’attention, mais cette investment intellectuel conditionne notre capacité à faire les bons choix, qu’ils soient individuels ou collectifs. Face aux défis environnementaux majeurs, l’approximation n’est plus une option acceptable.

La responsabilité ne repose pas seulement sur les acteurs publics et les organismes certificateurs. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir et le devoir de développer notre capacité d’expertise pour exercer un contrôle démocratique éclairé sur les politiques urbaines. Cette montée en compétence collective constitue peut-être le levier le plus puissant pour orienter les villes vers une authentique durabilité.

Mon parcours personnel, parti d’une déception face au décalage entre un label prestigieux et la réalité du terrain, m’a menée vers une compréhension plus fine des enjeux urbains. Cette évolution illustre un cheminement possible pour tous ceux qui refusent de se contenter des apparences et souhaitent contribuer à construire des villes véritablement durables.

L’avenir de nos territoires dépendra largement de notre capacité collective à dépasser les logiques de communication pour exiger et construire une authenticité environnementale. Les labels et certifications continueront d’évoluer, mais c’est notre regard critique et exigeant qui reste le meilleur garant d’une transition urbaine effective vers la durabilité. En questionnant ce qui nous est présenté comme acquis, en développant nos propres grilles d’analyse, en partageant nos découvertes, nous participons activement à cette transformation nécessaire de nos villes et de notre rapport à l’environnement urbain.

Il est temps de regarder au-delà des labels dorés pour construire ensemble les villes authentiquement durables dont nous avons besoin. Votre regard critique et votre engagement citoyen comptent plus que tous les certificats du monde.